量子生物学的黎明

撰文 菲利普·鲍尔(Philip Ball) 翻译 庞玮

乍看起来,量子效应和生物组织似乎是风马牛不相及的两个世界,前者通常只现身于纳米尺度之下,还得有高度真空、超级低温和严密控制的实验室助阵,而后者则跻身于宏观世界,那里温暖、嘈杂而全无秩序。像“纠缠”(coherence,指量子体系每一部分的波动性质都保持步调一致)这样的量子效应在喧闹的细胞中只能维持百万分之一秒。

曾几何时,每个人都是如此认为。但近年的一些发现似乎表明,自然界还留有几手,并逃过了所有物理学家的法眼:量子纠缠过程也许遍布我们周围的世界。已知及有待证实的例子不一而足,从鸟类利用地磁场导航一直延伸到光合作用的内部机制,而正是通过光合作用,植物和细菌才能将阳光、二氧化碳和水变成有机物质,这堪称地球上最重要的生物化学反应。

美国麻省理工大学的物理学家塞斯· 劳埃德(Seth Lloyd)说,生物学中有一种习惯,如果一个理论能解决问题那就用它,如果“量子把戏”有效,生物学家会说那“就用量子把戏吧”。一些研究者甚至已经开始谈及一门新学科的诞生,并取名为量子生物学(quantum biology)。这门学科的要义是,即使量子效应很罕见,它也是自然运作方式的重要组成之一。实验物理学家则对它在技术上的应用更为关注,劳埃德说:“我们希望能从这些生物体系高得惊人的运转效率中获得一些启发。”假如能更深入了解量子效应如何在生物组织中长时间维持,将有助于研究人员将缥缈的量子计算机变成现实,“还有可能帮助我们制造出更好的能量存储设备或更好的太阳能电池”。

能量向导

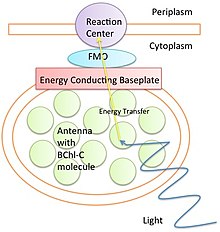

研究人员早就怀疑光合作用有非同寻常之处。光由光子构成,在光合作用中阳光将大量光子倾泻到植物叶片或光合细菌上,而叶片和光合细菌的每个细胞中都聚集着叶绿素或其他色素分子,这些色素分子充当着吸收光子的“天线”。一旦光子的能量被吸收,就会立刻被汇聚入井井有条的能量流中,来到细胞中的光合反应中心,在那里,它们能以最高效率参与到将二氧化碳合成糖的反应过程中。

早在20世纪30年代,科学家就认识到上述过程必须用量子力学来描述。在量子力学中,诸如电子这样的粒子都具有波动性,因此当光子撞击到一个“天线分子”上时,电子吸收光子能量被激发成激子(exciton),然后以波的方式一圈圈向四周散开,就好比将石头扔进水中激起的阵阵涟漪。激子波越过一个个分子最终到达反应中心,现在的问题是激子如何通过中间这段旅程,究竟是如人们最初所猜测的那样不定向地随机跳跃呢,还是以更有组织的方式奔向终点。一些现代研究者指出,单个激子波可能扩展到比一个分子还大,因此来自不同天线分子的激子间可以产生量子相干(coherent),通过这种方式激子保持步调一致,合为一体。

如果是这样,便会有一个令人震惊的结果,因为相干的量子波能同时处于两种甚至更多状态,所以相干的激子可以同时经由两条或数条路径穿越天线分子的“密林”。实际上,它们大可同时试探所有可能的路线组合,然后自动选择最为快捷的一种作为行动指南。

4年前,美国加利福尼亚大学伯克利分校的化学家格拉汉姆· 弗莱明(Graham Fleming)领导的两个小组通过实验来验证上述假设。其中一个小组用一连串非常短的激光脉冲来探测绿色硫磺细菌Chlorobim tepidiium的光合作用体。实验中,他们将样本用液氮冷却到77开尔文,最终结果清楚地显示出激子处于相干态。第二组对紫色细菌Rhodobacter sphaeroides进行了类似实验,结果观察到与第一组类似的结果,而且这种电子相干一直到180开尔文仍保持运作。

2010年,第一组研究人员发表了室温下细菌复合体中存在量子相干的证据,这表明相干不再是低温实验室中的人造奇葩,而可能是实际光合作用中的重要环节。与此同时,由加拿大多伦多大学的化学家格里高利·斯科尔斯(Gregory Scholes)领导的一个研究小组也发现了室温下的相干效应,但不是在细菌中而是在隐藻中,这种海藻在进化亲缘性上更接近植物和动物,而且所含的吸收光的化学基团与细菌完全不同。

但量子纠缠必须持续足够长时间才能有助于光合作用,这一点是如何做到的?此前大多数物理学家都认为在室温下,细胞中混乱的分子随机扰动会瞬间破坏任何纠缠态。

劳埃德和同事对此进行了计算机模拟,模拟结果出人意料:环境中的随机噪声可能反过来增强光合作用中能量传递的效率,而并不像此前预想的那样起到阻碍作用。何以如此呢?原来激子在前往能量中心的路途中有时会受困于某处,模拟表明,此时只需环境噪声的轻微扰动便能让激子脱身,同时由于扰动很轻微,不会破坏激子的相干状态。如劳埃德所说,总的效果就是“环境噪声解救了激子,让它得以完成使命”。

自然界中并不是只有光合作用中才有量子效应,比如多年前研究者就发现,在某些酶催化反应(enzyme-catalysed reaction)中,质子会借由量子隧道效应从一个分子向另一个分子迁移,而无须翻越分子间的能量势垒。另外还有一种引起争议的新嗅觉理论(theory of olfaction)认为,气味来自生化感知体对分子振动的感应,当气味分子进入鼻腔,靠近鼻腔中的感知分子时,电子就会在它们之间来回穿越,将两者绑定在一起。

那么诸如此类的现象是否足以支撑起一个全新的学科呢?罗伯特·布兰肯希普(Robert Blankenship)对此仍有所怀疑。布兰肯希普是美国圣路易斯华盛顿大学研究光合作用的专家,同时也是上面提到的弗莱明有关绿色硫磺细菌论文的合作者,他说:“我个人觉得,也许在一些情况下,这些效应确实非常重要,比如我们已经了解的那些,但大多数或者起码很多生物体系中并没有这类量子效应存在。”但斯科尔斯却更加乐观,他认为,只要对所谓量子生物学(quantum biology)的范围进行合适的界定,“生物学中的确存在某些过程,在量子层次上去解释它们会有助于我们更深入地了解究竟发生了什么”。

量子导航

量子效应还能解释一个长久以来困扰生物学家的谜团,那就是鸟类如何利用地球磁场导航。

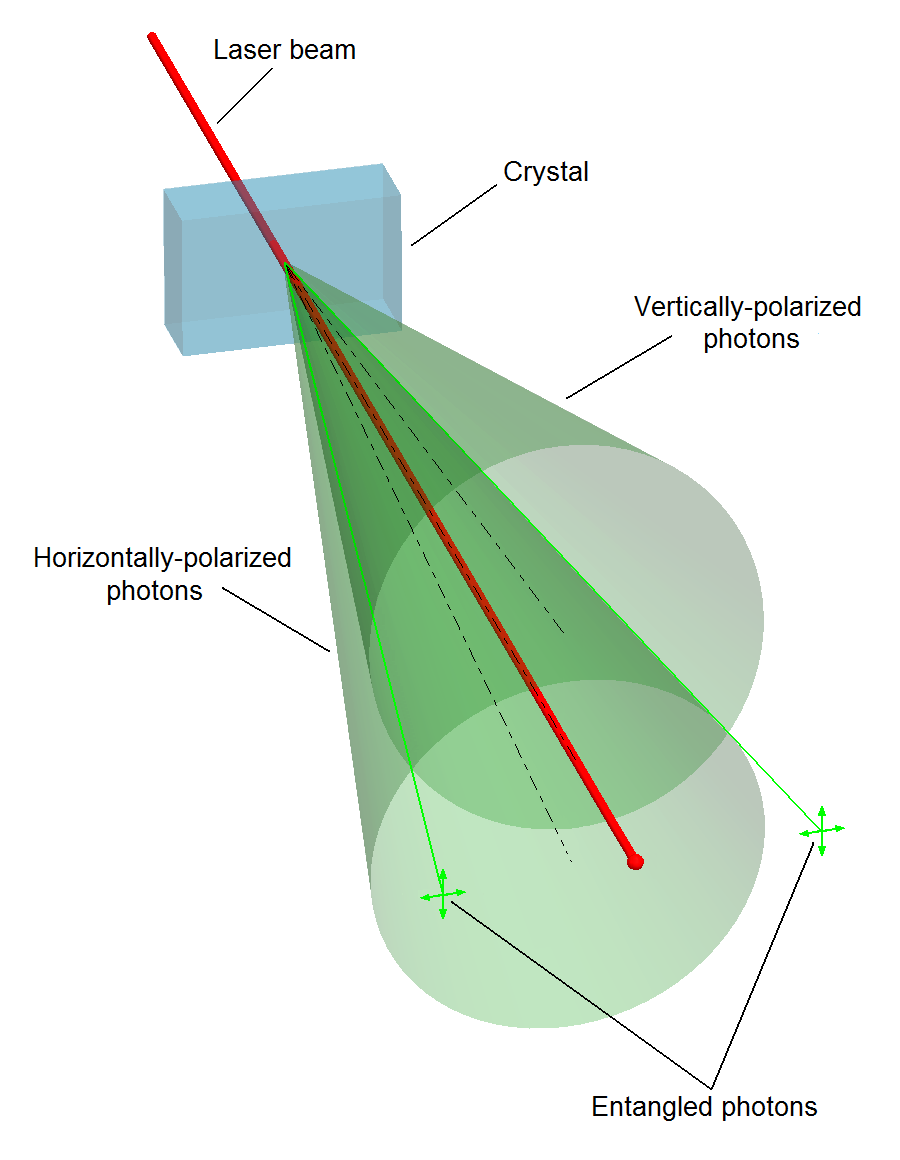

此前人们知道,当光照射到鸟的视网膜上时,就会激活磁场感受体,但究竟它是通过什么机制导航的则不清楚。目前对此最靠谱的猜测是:每个照射光子所携带的能量会产生一对自由基(free radical),这是两个具有高度活性的分子,每个都包含一个未配对电子,每个未配对电子都有一个内部角动量,或者叫自旋(spin),自旋可以被外磁场重新导向。两个自由基产生之后就分离开,其中一个的电子自旋主要受到临近原子核磁场的影响,而另一个自由基则远离这些原子,仅受地球磁场的作用,这两个磁场的差异会让自由基对在两个具有不同化学活性的量子态间来回跳跃。

眼下有一种设想认为,当鸟的视网膜细胞处于上述其中一个量子态时“会合成某些化学物质”,而当处于另一个量子态时就没有此类物质合成,“于是该物质的浓度对比就能反映出地球磁场的指向来,”英国牛津大学的物理学家西蒙·本杰明(Simon Benjamin)解释说。2008年进行的一个人工光化学反应实验展示了这种想法的可能性,实验中外磁场强度的确能够影响自由基对的存在时间。

本杰明等进一步提出,单个光子激发出来的两个未配对电子处于所谓的量子纠缠态(entanglement),这是一种特殊的相干态,无论自由基携带的两个电子分离多远,这两个电子的自旋状态始终保持关联。纠缠在室温下通常都极为脆弱 ,但研究人员的计算结果显示,它在鸟类导航细胞中却至少能持续数十微秒,大大超过目前人工分子体系中的纠缠时间。

此类借助于量子效应的磁感应可能广泛存在,不仅是鸟类,某些昆虫乃至植物都对外磁场有生理反应,比如磁场能减弱蓝光对开花植物拟南芥(Arabidopsis thaliana)的生长抑制作用,这或许同样可以用上述自由基对机制进行解释。但要找到决定性证据,本杰明说:“我们还需要弄清楚其中起关键作用的分子有哪些,然后在实验室中对它们进行研究。”

潜在应用

对那些依赖光合作用的生物而言,有量子相干的参与似乎更为有利,但这种利用量子效应的能力是通过自然选择进化而来的么?还是说量子相干仅仅是某些分子结构带来的意外的副产品?斯科尔斯的评价是:“对是否进化而来这个问题有很多推测,也有不少误解。”他认为,现在八字还没一撇,“我们不知道光合作用中的这种效应是否自然选择的结果,也不知道有没有不用量子相干的能量输送方式存在,眼下数据还太少,连问题是什么都无法确定”。

斯科尔斯指出,并没有很明显的证据表明自然选择会偏爱相干,“几乎所有光合作用生物大部分时间都在想办法避免被光灼伤,很少会有光照不足的时候,那它们在进化时为什么会冒着生存压力去选择提升光捕获效率呢”?弗莱明也同意这种怀疑,他猜测量子相干并非获得性能力,而只是“紧密堆积在一起的色素体在对日光吸收最优化过程中的副产品”。斯科尔斯希望通过比较各种不同的天线分子蛋白——它们从进化时间不同的各种隐藻类中分离出来——来对这个问题进行研究。

但弗莱明同时强调,即使生物体系中的量子相干只是一个偶然现象,其结果仍然非同寻常,因为它使得体系对能量分布的偏离变得不敏感,不仅如此,它还“可以形成‘整流型’(retifier-like)的单向能量传输,得到最快的能量传输速度,使传输对温度不敏感,可能还有些连我也想象不到的效应”。

这些结果并非都局限于理论研究。显然,斯科尔斯说,对生物体系如何实现量子相干的深入理解会“变革我们对光捕获设备的设计思想”。科学家由此可以摸索出更好的技术,建造出比如说光转化效率更高的太阳能电池等等。劳埃德也认为这是“有理由期待的”,不仅如此,他对自己的发现也抱有很大期望,因为在建造光子体系时,往往用量子点(quantum dot,纳米尺度的晶体)或光吸收化学基锚定高聚物(highly branched polymers studded with light-absorbing chemical groups)来充当人工天线阵列,此时如能考虑环境噪声的正面效应,将会有助于此类体系的设计搭建。

另一个潜在应用领域是量子计算(quantum computing)。该领域的物理学家和工程师长期以来一直希望能实现对量子比特(qubit)中所包含的信息进行操控,比如说控制一个电子或原子核自旋的上下取向。量子比特能同时处于两个状态,这就意味着它能同时进行两个计算过程,理论上,这将赋予量子计算机超凡的计算能力,远远超过今天的电脑。但这需要量子比特始终保持相干,不能受到周围环境噪声的干扰,比如周围原子的推推搡搡,这会破坏量子波之间的协同一致。

在某种程度上,生物体系解决了这个挑战,上述光合作用也可以理解成量子相干帮助光子体系完成了一次“最优路径”的量子计算。本杰明最大的兴趣就在于为量子计算和量子信息技术设计实际可用的体系,他认为室温下鸟类的指南针可以对此提供一些指引,“如果能找到鸟类指南针如何保持相干的秘诀,我们或许就有了一些构建量子技术的线索”。从神话时代起,人们就知道师法自然,但自然所知道的远远超出了我们的想象,甚至连在量子力学方面,自然也能指点我们一二。

请 登录 发表评论