天花可能已经远去,但它的“堂兄弟”——猴痘和牛痘却开始威胁人类的生命。

撰文:索妮亚·沙阿(Sonia Shah) 翻译:苏静静

不过,到了上世纪70年代末,大规模的疫苗接种拯救了数百万人,人们的手臂上也留下了标志性的小疤痕。由于人类是天花病毒唯一的宿主,当它们无法感染人类之后,便无处藏身,只能面对灭绝的命运,逐渐从地球上消失了。如今,已知的且仅有的病毒样本封存在两个专门的实验室中,一个在美国,一个在俄罗斯。若非灾难性的实验室事故、病毒被蓄意释放或基因再造,天花病毒可能再也无法在全球造成死亡和惨剧了。

1979年,世界卫生组织正式宣布,人类成功战胜天花,消灭了天花病毒——最后一例天花病毒感染病例发生在此前的两年,感染者是索马里一位医院员工。从此,所有国家不再常规接种天花疫苗,尽管美国在2001年9月11日的恐怖袭击之后,开始选择性地为部分医务人员和军人接种。因此,从未接触过天花病毒,也没接种过天花疫苗(有时会导致严重的副作用)的一代人,目前已经成年。

问题就出在这里。天花疫苗不只是预防天花病毒的感染,接种天花疫苗后,人体也会对天花病毒的“堂兄弟”产生免疫力——包括猴痘和牛痘病毒。不过,相对于后两者,当年天花病毒的感染病例多得多,天花疫苗可以预防猴痘和牛痘病毒感染的作用,并不为人们所看重。

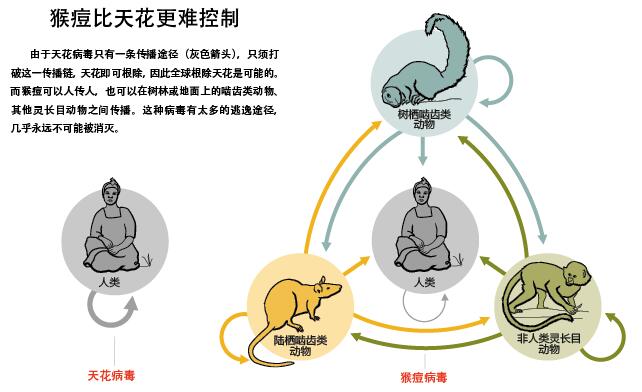

由于天花疫苗已不再广泛接种,于是就有了这样的问题:在分类学上与天花病毒同属一属,但较为罕见的猴痘和牛痘病毒会不会对人类造成新的威胁呢?这样的担心不无道理。与天花病毒不同的是,在自然界,牛痘和猴痘病毒可潜伏于啮齿类动物和其他生物体内,因此是无法完全消除的。近年来,人类发生猴痘和牛痘感染的次数正稳步上升。这两种病毒已经开始感染正常宿主以外的动物,而这一现象,提高了这两种病毒经由新途径在全球传播的几率。

目前尚不清楚的是,牛痘和猴痘病毒如何随时间改变,病毒学家担心,一旦它们发生变异,更容易从一个人传播到另一个人身上时,它们对人类的威胁就会更大。这种可能性非常可怕,因此一些病毒学家开始研究牛痘、猴痘病毒之类,或其他一些潜在的病毒,希望对它们有更多了解,从而可以在一旦出现威胁的苗头时就发出警报。

从温和到凶猛

透过痘病毒(poxviruse)的历史和生物学特性,我们或许可以了解天花病毒的那些堂兄堂弟在未来会怎样。历史上,给人类造成无数病痛的病原体中,有60%最初都是来自其他脊椎动物,其中就包括正痘病毒(orthopoxvirus,天花病毒就属于这一类)。

现存的、与天花病毒亲缘关系最近的病毒是Taterapox,这种病毒是在1968年,科学家从非洲野生沙鼠中分离出来的。分子分析显示,天花病毒的祖先很可能来自非洲啮齿类动物,现在可能已经绝种。牛痘和猴痘病毒也与天花病毒的祖先类似,尽管它们的名字里有牛有猴,但它们通常“居住”在田鼠、松鼠或其他野生啮齿类动物体内。

美国圣路易大学的微生物学家马克·布勒(Mark Buller)指出,天花病毒的祖先刚刚传播到人类身上时,它们的传染性可能并不是很强。根据这一线索,布勒和其他科学家推测,在天花病毒的进化过程中,肯定出现了一种传染性更强的变种。这一关键性变化,让天花病毒可以通过感染者咳嗽、呼气或打喷嚏,迅速扩散开来。而与此同时,人类开始居住得更加密集,也给天花病毒的传播提供了便利,更有可能从一个人传播到另一个人体内。生物学和环境上的改变,让那个天花病毒变种获得了巨大的生存优势,为它在全球肆虐奠定了基础。

不过,仅仅是更容易传播,并不足以解释,一种病毒的致命性为何这么强。实际上,科学家仍然不知道,痘病毒的致病性为什么存在如此大的差异。在大多数人中,感染了牛痘、骆驼痘和浣熊痘病毒后,只会出现皮疹和充满病毒的水泡,基本无害,会自行消退。另一方面,猴痘病毒却对人类有极强的致命性。即便如此,也并非所有的猴痘病毒都这么危险。发现于刚果盆地的一种猴痘病毒致命性最强,10%的感染者会死亡,而在西非发现的另外一种猴痘病毒,却基本不会致人死亡。巧合的是,在2003年,正是西非那种病毒导致了西半球首次记录在案的猴痘病毒感染事件,影响范围覆盖了美国6个洲,19人住院,其中包括一名患有脑炎的儿童和一名需要移植角膜的失明妇女。

通过追根溯源,科学家发现,这次感染事件最初发生在一些来自加纳的啮齿类动物身上,它们将病毒传播给了宠物土拨鼠,然后土拨鼠又传染给了自己的主人。在这些媒介性动物的作用下,那些本来与人类少有接触的、通常以动物为宿主的病毒,得到了在人群中大规模传播的机会。

基因上的细微差异似乎可以解释痘病毒致病性的变化。比如,部分痘病毒具有某些基因,可以合成相应的蛋白质,干扰免疫系统对感染做出有效应答。科学家对不同的痘病毒基因进行比对后,发现了一个存在于多种痘病毒中的基因。在致命性最强的天花病毒中,这个基因可以促进某种蛋白质的合成,而有证据显示,这种蛋白可以阻止免疫细胞对病毒发起进攻。但在刚果盆地的那种猴痘病毒(致命性比天花病毒低)中,这个基因只能让病毒合成一种较短的蛋白质,而到了致病性更弱的西非猴痘病毒中,这个基因压根儿不存在,相应的蛋白质也就无法合成。因此,这一事实说明,那种蛋白质变短,就是刚果猴痘病毒的致命性弱于天花病毒的原因。

科学家推测,只要弄清楚不同种属的痘病毒是如何获得上述基因的,就能知道为什么猴痘病毒及其堂兄堂弟的致病性可能在以后变得更强。这些基因并不是痘病毒复制所必需的基因,而是在进化史上的某一个时刻,由痘病毒从宿主生物那里获取到的,然后这个基因就一直在痘病毒中“忠实”地复制。不过,让人感到好奇的是,在正常的感染周期中,病毒压根不会靠近宿主细胞核中的遗传物质。

对此,病毒学家比较认可的一种解释是,痘病毒可能曾和逆转录病毒一起感染过人类或其他脊椎动物。这种并存感染并不少见。逆转录病毒一个广为人知的特点,就是会把自身基因整合到宿主DNA中(人类基因组中,大约8%的DNA最初来自逆转录病毒)。因此,在进化史上的某一时刻,或许源于逆转录病毒的异常活动,痘病毒获得了来自宿主的基因。

如果这一假说是正确的,对人类而言将是一个不祥的征兆。痘病毒的基因很稳定,通常不会迅速变异。如果它们可以从宿主体内窃取基因,致病性变强,那么在适当的条件下,一种相对“温和”的痘病毒会发生怎样的变化,也就不难想象了,更别说本身就很厉害的那些痘病毒了。这些病毒的致病性从温和到严重的转变,可能会以比预计更快的速度发生,而且难以预测。

追踪猴痘

目前,猴痘病毒是其所有“堂兄弟”中最有可能成为全球威胁的成员。病毒学家将它称为天花病毒的“小堂弟”,部分原因在于,在临床上无法区分猴痘与天花病毒。科学家最早发现猴痘病毒,是在1957年抓到的一些猴子身上,而这些病毒通常生存在非洲啮齿类动物体内,例如松鼠。迄今为止,猴痘主要发生在中非,只有两次著名的意外事件:2003年的美国和2006年的苏丹。

2002年,美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的流行病学家安妮·W·里莫恩(Anne W. Rimoin)在刚果民主共和国首都金沙萨时,第一次听说当地居民感染了猴痘病毒。她不知道有多少人感染,也不知道这些感染者是怎样接触到病毒的,更不知道他们感染的病毒是否会在人群中扩散。但她知道,这种疾病会带来生命危险,必须了解更多的相关信息。

里莫恩有一头漂亮的金发,一手精心修饰的指甲,所以在偏远的刚果丛林,一眼就能看出她不是当地人。不过在大学时,她曾学过非洲史,研究过刚果的政治,而且法语流利(刚果以前是比利时的殖民地,当地人仍会说法语),还会说林加拉语等好几种当地语言。她开始四处打听,“我找到了正确的人,问了正确的问题,”她说,“而且我越来越清楚地意识到,感染猴痘病毒的实际人数,远比接到的报告多。”

但是,如何找到这些感染者呢?在刚果,卫生保健设施稀缺,人们生病了,很少会去看医生。而那些已经康复的病人,也无法通过简单的血检来寻找,因为你根本无法区分,他们血液里的痘病毒抗体是怎么出现的:是因为曾经接种过天花疫苗,还是感染过其他痘病毒?要想评估猴痘病毒的感染率,需要找到正处于发病期的人,这时才有可能从皮肤上的水泡中检测到病毒本身。

里莫恩先是在森林深处建立了一个研究中心。那里没有公路、没有手机信号、没有无线电广播。她乘坐包机进出,然后一连数日或步行、或乘船、或骑摩托车穿行在讲林加拉语的刚果内陆村庄里,追踪猴痘病例。

结果令人堪忧。与世界卫生组织(WHO)在1981年—1986年收集的数据相比,里莫恩发现,人类猴痘的感染病例数增加了20倍。即便如此,她还是认为,她在2010年发表的结果依然只是一个保守数字,“这只是冰山一角,”她断言。毕竟在30年前,WHO在寻找猴痘病毒感染者时,所投入的人力物力都更多。而与WHO的投入相比,里莫恩的团队肯定会遗漏很多病例。

猴痘崛起

尽管在刚果,猴痘病毒感染病例之多,超出了所有人的预期,但这并不意外。因为,这个国家的绝大多数人口都没有接种过天花病毒(刚果民主共和国自1980年起,就停止了天花疫苗的接种)。

进一步研究显示,刚果的这次猴痘病毒爆发可能还有其他原因。里莫恩的同事、美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的生态学家詹姆斯·罗伊德·史密斯(James Lloyd Smith)采用计算机模型,研究了猴痘病毒是如何从动物扩散到人群中的。史密斯分析了里莫恩的数据后发现,天花疫苗接种的终止,以及刚果人对猴痘病毒抵抗力的缺失,并不能完全解释病例数的激增。源于免疫因素的感染者,最多只占所有感染者的1/5,而其他的感染者,都是被动物传染的。

为什么猴痘病毒越来越频繁地从动物扩散至人群中?对于其中的原因,目前还只是猜测。在刚果,砍伐森林,把木材作为木柴、把森林变成耕地的做法,让越来越多的人有机会与携带猴痘病毒的松鼠、老鼠和其他啮齿类动物接触。此外,由于刚果内战,很多当地人因饥饿不得不食用可能感染的动物。2011年10月发表的一份2009年调查结果显示,在刚果,1/3的农村人口会食用他们在森林中发现的、已死亡的啮齿类动物,而且颇能说明问题的是,35%的猴痘病毒感染发生在捕猎和农耕季节。大多数猴痘感染者都是因密切接触已感染的动物所致,比如处理或食用这些动物。

里莫恩和其他病毒学家担心,随着感染人类的机会不断增多,猴痘病毒可能会更加适应人体环境。布勒研究了这些病毒在人类和动物中的致病方式。他说,猴痘病毒“已经可以使人丧命”,并且可以在人际间传播——只是传染性不那么强而已。猴痘病毒只需要几个小小的突变,就会变成另外一种传染性更强的病毒。

牛痘与老鼠

在欧洲,感染来自啮齿类动物的牛痘病毒的人和动物也在增多。

大多数人感染牛痘后病情轻微。虽然牛痘病毒进入细胞后,可以压制住宿主免疫系统的首轮攻击,但随后针对牛痘病毒的抗体却会发起猛攻,扭转局面,阻止牛痘病毒向人体其他组织扩散。

不过,在免疫系统较弱的人中,比如HIV感染者、接受化疗的癌症患者,或者器官移植后使用免疫抑制剂的病人,情况又不一样了。英国利物浦大学的马尔科姆·班尼特(Malcolm Bennett)说,“他们可能会得天花那样的疾病,还可能死亡”。公共卫生专家估计,自1972年以来,美国免疫功能低下者的数量已经增加100倍,这些人很容易感染牛痘和其他类似病毒。

班尼特是一位兽医病理学家,他在研究野生环境下牛痘病毒的生态学和进化过程。据他说,在英国,牛痘病毒通常存在于欧鼠平(bank vole,一种野鼠)、田鼠和林姬鼠中,且不会致病。家猫在抓老鼠时,可能感染病毒,然后它们会把病毒传染给主人。所以,在英国感染牛痘病毒的人当中,有一半都是由这一连串的事件所导致的。

与猴痘一样,牛痘也已开始向正常宿主以外的动物发起进攻。暖冬和其他适宜的气候条件,让欧鼠平开始大量繁衍,而鼠类可能在牛痘传播中发挥了媒介作用,这与2003年美国猴痘流行时,土拨鼠的作用类似。美国疾病控制与预防中心的流行病学家玛丽·雷诺兹(Mary Reynolds)说,“感染牛痘病毒的病例在不断增多,感染者要么是被动物园中的动物,要么是家中的宠物传染的,而这些事件的始作俑者,都与鼠类有关”。这一趋势“非常令人担忧,因为黑鼠和棕鼠的扩散速度相当快”。如果牛痘病毒在鼠群中立足,而不像现在仅仅是在欧鼠平和林姬鼠中传播,那么还将有上百万人口会通过被鼠咬伤、接触鼠类粪便等途径而感染病毒。

事实上,这类病毒本身就很容易在新物种中落脚。例如,曾用于制造天花疫苗的病毒,目前就在巴西奶牛和印度水牛中自由传播。而且,“这类病毒中,还有不少从未分离出来过,或者还未被科学家完全认识。”雷诺兹指出,一旦机会出现,这些不为人们熟知的病毒株就可能把活动范围扩展到新的地区和物种里。“其中某些种类可能对人类具有较强的致病性,它们只是还没有完成这种跨物种的传播”。

我们还有武器

由于越来越多的人没有接种过天花疫苗,病毒专家预计,猴痘、牛痘和其他痘病毒的感染率将会持续升高。

如果这些病毒中有任何一种能在人类中传播,我们就需要新的药物和疫苗(以及运用这些药物和疫苗的相关资源),来控制病毒的致病威胁。“9·11”事件后,由于国际社会十分担心恐怖分子会释放天花病毒,因此研制了大量新型疫苗和药物以应对天花。这些药物可能会成为对抗新发痘病毒的武器。但是,生产、配送这些药物,以及消除药物的副作用也是一项极其复杂,且费时费力的工作。新型天花疫苗,例如丹麦Bavarian Nordic公司研制的Imvamune疫苗,即便对于免疫缺陷人群,也可以安全注射,但在注射时必须高剂量给药,且需要注射两次,而不是像以前那样只须注射一次,这使得新型疫苗的成本,会比传统天花疫苗高。Siga Technologies 公司生产的一种名为ST 246的药物,可以防止宿主体内的正痘病毒从一个细胞转移到另外一个细胞。虽然还没有获得美国食品及药品管理局的批准,但美国政府已经采购了大量ST 246,并把这种药物添加到了美国生物防御储备物资中。

在刚果河盆地的农村等地区,用于采购最先进疫苗和药物的经费有限,因而对付痘病毒最有效的方法可能是提高监测水平,同时开展社区教育项目。例如,在刚果民主共和国,疾病预防与控制中心就和当地卫生官员、非政府自愿组织联合开展了一项猴痘教育项目,使得当地人群中能够识别猴痘病例的人的比例,从23%上升到了61%。

里莫恩仍在坚持检测猴痘病毒,同时也开展了相应研究,旨在对感染动物和人类的变种病毒进行基因测序,研究这些病毒可能如何变化。好的检测手段意味着,感染者可以有更多的医疗机会,并且可以把这些患者隔离起来,减小猴痘病毒变异,在人际间快速传播的可能性。

人类与痘病毒之间的战争历史悠久。1977年,那位21岁的索马里医院员工的痊愈,并不意味着这场战争的结束。新的工具和更好的监测手段使科学家有了更好的装备,对这种疾病的警惕性也更高,但要防止另外一种痘病毒肆虐人间,必须在将来一段时间内维护好这些防卫手段。

本文译者:苏静静任职于北京大学医学史中心。她在北京大学获得医学史博士学位,后来作为访问学者,前往哈佛大学,师从著名的医学人类学家亚瑟·克莱曼(Arthur Kleinman),目前主要从事全球卫生史和医学社会史的研究。

请 登录 发表评论