流体的卷绳效应

它们或盘绕,或摇摆,或折叠,或蜿蜒,对于蜂蜜、油及其他粘性液体的这种奇异运动特质,物理学家绞尽脑汁,但仍然没有完全弄明白其中的物理机制。

撰文 尼尔 · M · 里布(Neil M. Ribe) 迈赫迪 · 哈比比(Mehdi Habibi) 丹尼尔 · 波恩(Daniel Bonn)

翻译 曹晨巍 李诗一 审校 李启兵

我们三人也都深深为这个现象着迷,但直到10年前在巴黎的一个科学研讨会上,里布和波恩偶然发现对方也对这个问题感兴趣,我们才有机会开始研究这一现象。那时,波恩与伊朗基础科学高级研究学院(Institute for Advanced Studies in Basic Sciences)有合作关系,于是邀请该院的哈比比和其他学者——包括拉明·戈尔斯塔尼安(Ramin Golestanian)、马尼亚·马利基(Maniya Maleki)、亚西尔·拉赫马尼(Yasser Rahmani)和赛义德· 侯赛因· 侯赛尼(Seyed Hossein Hosseini),一起组建了研究团队。

我们一起设计了一个可控版的“早餐桌上的实验”,不过用的不是蜂蜜,而是硅油,因为硅油的粘度变化范围更宽,我们可以选择不同粘度的硅油用于实验。粘度是表示一种流体粘稠程度的物理量,是内部摩擦力抵抗流动变形的能力,粘度越大,流体自由流动就越困难。通过实验设备,我们可以控制具体的流动条件(比如流体下落的速率和高度),并观察这些条件对盘绕频率 (液体流盘绕一圈的快慢)的影响。

一开始,我们简单地认为,通过改变实验条件,只会出现两种情况——要么出现卷绳效应,要么不会出现,完全没有预料到结果会如此丰富多变。比如,流动速率较低时,流体下落的高度越高,盘绕频率越低。然而,在流动速率较高时,结果正好相反:随着高度的增加,盘绕频率也随之迅速升高。此外,当下落高度固定在某个特定值时,流体卷绳会在两个不同的盘绕频率间随机切换。

在实验的同时,我们还开发了一个数学模型来研究这些现象涉及到的基本规律。我们从牛顿运动定律出发,将其稍加改写,以适用于长度远大于直径的细长的流体绳索。对于流体液柱上的任何一段,主要受到两种力的作用:向下的重力和流体内部的粘滞力(或摩擦力)。液柱有三种形变方式:拉伸、弯曲和扭曲。对于每一种形变,也都有一种与之对抗的粘滞力。液柱的形状取决于所有这些力的相对大小以及流体的惯性(即质量乘以加速度)。出人意料的是,对一般流体的流动影响巨大的表面张力,在这里的影响微不足道。

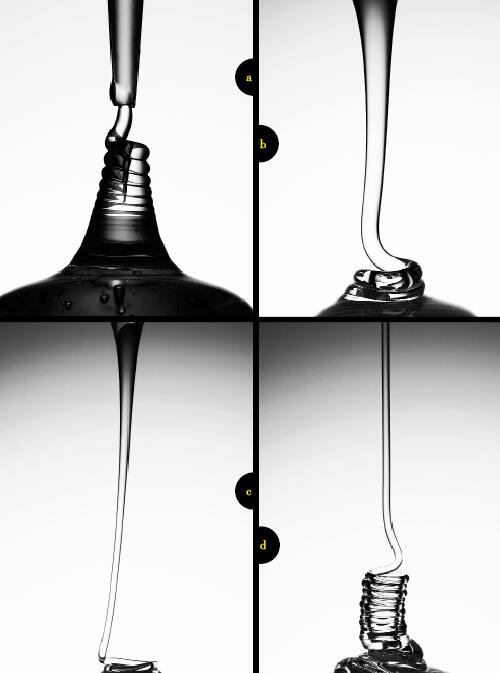

事实证明,要解出这些方程绝非易事。在物理教材中的大多数典型问题里,系统的边界被清晰界定,学生要做的就是弄明白边界内发生着什么。相比之下,液体卷绳效应属于“自由边界”问题,也就是说,其边界条件也是问题的一部分,需要我们解答。经过仔细研究,我们发现在高粘性流体里,一共可能出现四种形态各异的盘绕模式,每一种模式都对应不同的受力平衡条件 (见“盘绕形态”)。

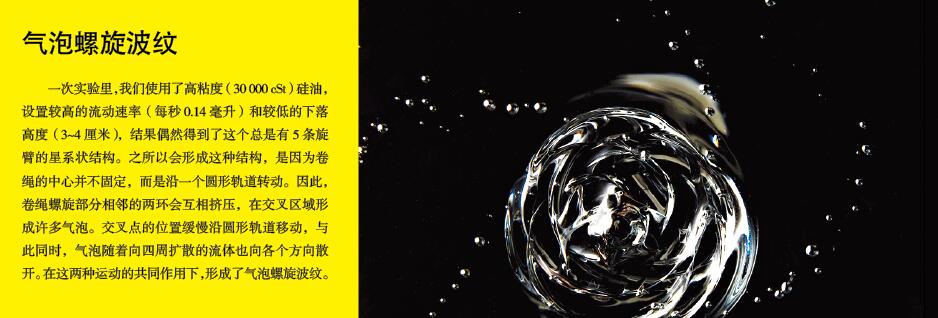

气泡螺旋波纹

研究了常见盘绕类型后,我们以为上述研究已经囊括了所有的液体卷绳现象——但我们错了。进一步的试探性实验(谁也不知道结果会如何)还发现了一些非同寻常的新现象。

首先是一种美丽的气泡螺旋波纹 (见“气泡螺旋波纹”),在液体卷绳向四周散开时形成的一层薄薄的液面上,会出现这种现象。产生的原因是,连续产生的盘卷结构中,相邻的两环会稍微错开一些,将小气泡锁在中间,从而产生这种螺旋。不过目前我们还不清楚为什么恰好会形成实验所观察到的这种螺旋形状,以及为什么这种现象只在很窄的粘度、流动速率和下落高度范围内才会出现。

我们还用粘度低得多的硅油进行了实验。结果发现,它们的盘绕频率要高得多,最高可达每秒2 000圈,因此我们需要使用高速摄像机来记录盘绕的细节特征;并且它们会以更加复杂的方式来盘绕甚至“折叠”(见“更为复杂的盘绕形态”)。如果没有外界干扰,它们会一直保持一种盘绕状态,但如果我们用指节大力敲击一些实验仪器,流体可能会马上切换到另一种状态。

在上述所有实验中,流体下方的界面都是静止不动的。但是,如果流体与界面之间存在相对运动——就像杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)创作的“滴画法”,以及纺织工业中使用的熔融聚合物喷液织机——将会出现一些新奇的现象。我在剑桥大学的几名同事,基思·莫法特(Keith Moffatt)、森尼·赵韦伯斯特(Sunny ChiuWebster )和约翰·利斯特(John Lister)曾使用一种名为“流体缝纫机”的设备进行了研究,机器会通过喷口挤出粘性液体,落在下方匀速行进的水平传送带上。结果发现当传送带行进速度较快时,流体细线在传送带上留下一条笔直的迹线。但随着速度减慢,会出现一些不稳定的复杂图案,比如曲折蜿蜒的图案,交替的圆圈图案,双螺旋甚至W形图案。

要完全理解液体卷绳效应,我们还有很长的路要走。其中首要任务就是了解气泡螺旋波纹背后的物理机制,比如,为什么螺旋的中心会沿一个单独的轨道移动?另一个任务则是模拟在低粘度流体中出现的、复杂的二次盘卷现象。我们还计划扩大研究范围,在更为奇特的系统中进行这个实验,包括非常规力学特性的复杂流体,以及带电流体在电场中的微米和纳米尺度上的盘绕情况。根据以往的经验判断,还会有更多的惊喜等待着我们。

本文译者 曹晨巍是香港城市大学物理及材料学系博士研究生。

李诗一是清华大学航天航空学院流体力学硕士研究生。

本文审校 李启兵是清华大学航天航空学院副教授,研究方向为流体力学。

请 登录 发表评论