质子半径之谜

两种实验方法测出的质子半径数值有非常大的差异,这将对物理学定律产生怎样的冲击?

撰文 简·C·伯诺尔(Jan C. Bernauer)

兰道夫·波尔(Randolf Pohl)

翻译 庞玮

但是,最近有关质子的研究结果还是让我们大吃一惊。我们和同事一起,利用两个互补实验,测定了质子半径,给出了目前最精确的数据。实验之初,我们本以为,在目前已知的质子半径数值的基础上,两个实验能够将数值的精确程度提高几个等级。但事与愿违,两个实验测量出的质子半径相差非常大,而且差值是任何一个实验不确定度的5倍以上,这意味着,这一差值是偶然产生的概率非常小,小于百万分之一。

很明显,肯定是什么地方出现了差错,才会导致这样的结果——要么是我们还没有完全理解质子,要么是我们对精确测量质子半径所需物理理论的理解不够深入。我们想深入了解这个世界,结果却得到了一些反常结果,从这些反常结果中,我们也许能琢磨出点新东西来。

兰姆移位

我们的故事开始于意大利的圣塞尔沃洛岛(San Servolo),从威尼斯圣马可广场(Piazza San Marco)坐快艇十分钟就可到达。此前,小岛上有一所精神病院,直到上世纪70年代末才关闭。医院关闭30年后,小岛迎来了几十位物理学家,他们在此聚会,讨论以何种更严格的方式来验证一个物理理论,我们不敢说这个理论是所有科学理论中我们认识得最为充分的,但绝对是所有物理理论中我们理解最深入的,那就是量子电动力学(quantum electrodynamics,QED)。

量子电动力学的历史可以追溯到1928年,当时P·A·M·狄拉克(P.A.M. Dirac)将量子力学和狭义相对论结合到一起,形成了今天我们所说的狄拉克方程(Dirac Equation)。量子电动力学是电、磁领域最好的理论,因为它完整地描述了光与物质如何相互作用。我们可以举一个简单的例子来说明:只需要物理定律和基本物理常数(例如电子质量),不用提供其他条件,量子电动力学就可以解释原子的结构。正因为如此,物理学家会利用简单原子(如氢原子)来检验量子电动力学理论,对于实验结果,理论预测的不确定度只有0.000 000 000 1%,实验结果也的确与理论预测相吻合。

我们俩(本文两位作者伯诺尔和波尔)第一次见面就是在圣塞尔沃洛岛上。当时,我们都在准备测量质子的半径,因为这有助于我们完善对量子电动力学的认识。伯诺尔试图改进一项技术来研究质子的内部结构,这项技术此前就已经帮助科学家得到了最高精度的测量结果。

波尔的小组则别出心裁,通过检测一种独特的无电子氢原子中细微的能级移动来研究质子。这种能级移动的大小主要取决于质子大小,最早是在1947年,由已故物理学家小威利斯·E·兰姆(Willis E. Lamb Jr)在普通氢原子中探测到。尽管物理学家喜欢将这种能级移动现象简单地称为兰姆移位(Lamb shift),但他们已经知道,这种细微移动是由两种截然不同的因素造成的。

导致兰姆移位的一部分原因与所谓的虚粒子(virtual particles)有关,即那些在原子内迅速出现又转瞬消失的虚影。利用量子电动力学,科学家能以令人惊叹的精度,确定虚粒子对原子能级的影响。不过,造成兰姆移位的另一个因素却很难确定,近年来已经开始成为约束科学家预测能力的主要障碍。这一因素与质子半径和电子古怪的量子特性有关。

在量子力学中,电子用波函数(wave function)来描述,它像一团云雾弥散在原子之内。波函数 (更准确地说,是波函数的模方)描述了电子出现在某个给定位置的概率,它只能取一些特定的离散形式,我们称其为原子态(atomic state)。

由于一些历史原因,其中一些原子态被标记为“S态”,“S态”的波函数在原子核内具有极大值,也就是说在质子内部找到电子的概率不为零,而且这个概率随质子半径的增大而增大。当电子在质子内部时,它“感受”到的质子电荷与质子实际电荷并非完全一致,因此质子和电子间的整体束缚强度会有所降低。

这种束缚强度的降低可使最低能态(即1S态)的兰姆移位变化大约0.02%。这个数值看起来微乎其微,但考虑到我们对基态 (1S态)和第一激发态(2S态)能量差的测量精度,可以准确到小数点后15位,因此,要想用实验来精确验证量子电动力学理论,质子半径变化造成的影响哪怕再微弱,也必须考虑进来。

第一次到圣塞尔沃洛岛参加会议时,波尔的团队已经耗费了8年时间来确定质子半径,但实验似乎毫无进展,这让大家都困惑不已。

与之同时,伯诺尔的研究团队正准备开始一项与波尔小组互补的实验,目的同样是探测质子半径。他所采用的方法并不依赖氢原子的能级,而是通过氢原子散射出来的电子来推算质子半径。

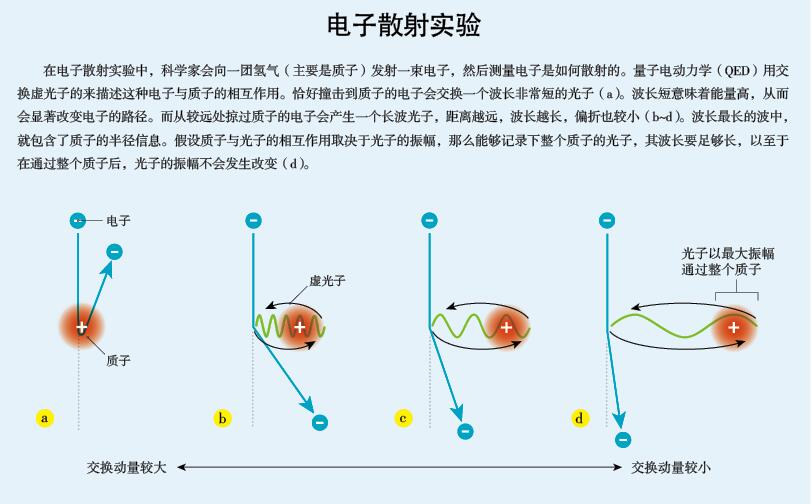

电子散射实验

氢气主要就是一大团质子,如果用一束电子来轰击它,一部分带负电的电子会受到带正电的质子的影响,其路径会偏离初始运动方向,这被称为“散射”(scatter)。而且,这种散射强烈依赖于质子的内部结构(与电子不同,质子是由更基本的夸克构成的)。

现在,让我们更深入地了解一下,在电子散射过程中,质子和电子究竟是如何相互作用的。当电子被散射时,它将自身的一部分动量传递给质子。在量子电动力学中,物理学家将这个过程看成是质子和电子交换了一个虚光子。如果电子只是被轻微散射,它就只传递自身动量的一小部分。而如果它正对质子正中心,被180度散射,反弹回来,就会传递大部分动量。在量子电动力学理论中,传递的动量越高,意味着这个虚光子的波长越短。

跟在光学显微镜中一样,如果我们想观察到更微小的结构,所用波长就要尽可能短。当时,伯诺尔的工作之一就是用很短的波长去研究质子内部的电荷分布。

但在圣塞尔沃洛岛会议上,与会者希望伯诺尔能够进一步扩展他的实验。短波长对于观察质子内部结构而言非常有利,但是,如果你想将质子作为一个整体来研究,你必须使用长波长。实际上,如果你要测量质子的完整尺度(也就是它的半径),需要的波长趋于无限,这样光子才能“看到”整个质子。这相当于完全没有电子散射的极限情况。

当然,从技术上来说,这是无法实现的,因为电子多少都要偏折一点点,否则就没法进行测量了。于是,伯诺尔的团队就去测量,在他们的实验条件下所能允许的最小动量传递,然后将结果外推到0动量传递的极限情况。

与之前的实验相比,伯诺尔测量到的最小动量,差不多是此前测量到的最小动量的一半,由此得到的外推结果就更加可靠。最终,他们完成的测量次数差不多是之前所有实验次数总和的两倍。该实验于2006和2007年开展,在这之后伯诺尔需要用三年时间来分析所有数据,这个工作也让他拿到了博士学位。他发现,质子的半径大约在0.879飞米(1飞米=1×10-15米),差不多是一滴水半径的百亿分之一,与此前的各测量结果一致。

异态氢实验

与此同时,波尔和他的小组仍在继续奋战。他们的实验是将氢原子中的电子替换为它的“表亲”——µ子(muon)。µ子几乎与电子完全一样,但质量是电子的200倍左右。这种质量上的差异导致µ子氢原子中,µ子与质子的距离不到正常氢原子中电子与质子距离的1/200。

由于µ子与质子的距离更近,因此它呆在质子中的时间就应该长得多(µ子出现在质子中的概率大概是电子的2003倍,也就是800万倍)。这会让原子的兰姆移位变化2%,这种相对巨大的改变应该很容易检测到。

波尔的实验是利用瑞士保罗·谢尔研究所(Paul Scherrer Institute,PSI)的加速器,向一个充满氢气的腔室发射µ子。偶尔会有一个µ子替代一个电子,把氢气分子拆散,使得其中一个氢原子变成高度激发态的µ子氢原子。在几纳秒之内,这个µ子氢原子会不断跃迁到越来越低的能态,只有那些最终处在第一激发态(2S态)的µ子氢原子能用于实验测量。

每当一个µ子进入氢气室,就会在激光系统中触发一个启动信号,激光系统会在大约1微秒之后发射一个激光脉冲。这个脉冲的能量可以通过波长测量出来,如果它的能量刚好合适,就可以将一个氢原子从能量较低的2S态激发到能量较高的2P态。处于2P态的µ子氢原子中,µ子永远不会出现在质子内部(见“异态氢实验”),因此,只要测量出2S和2P态之间的能量差,就可以推测出µ子处于质子内部的时间,进而得到质子半径。

这里有个关键条件:我们必须非常小心地调制激光,让它携带的能量不多不少刚刚合适,只有当激光能量完美等于2S态和2P态之间的能量差时,原子才会跃迁到2P态,只要激光波长稍有欠缺,就会功亏一篑。那我们如何判断原子究竟跃迁与否呢?任何跃迁到2P态的原子都会很快释放一个低能X射线光子,如果我们找到了这种光子,就知道激光已经调节合适了。

纸上谈兵确实很简单,但这些实验做起来却绝非易事。类似的实验想法早在上世纪60年代就有了,那时量子电动力学还是一个新建立的理论,大家觉得可以用这类实验来对量子电动力学进行精确检验,但由于实施起来要比那些同样使用氢原子或其他带电原子的互补实验困难得多,大家慢慢也就意兴阑珊。直到上世纪90年代,这些互补实验纷纷在质子半径问题上碰了壁,对前述的关注又才多起来。

1997年,波尔小组向PSI提出了µ子氢兰姆移位的实验方案,1999年得到了批准。接下来,我们花了三年时间搭建起一套激光系统、一个发射低能µ子束的装置和用于探测低能X射线的探测器。

2002年,实验设备在PSI组装完毕,接下来我们不得不面对几个技术上的难题。等到万事俱备,可以向那些µ子氢原子发射激光时,我们申请的加速器使用时间已经所剩无几了。波尔当时非常沮丧,因为他一直相信,只需要第一束激光射上去,就能发现2S和2P之间的兰姆移位。不过,一些资深的物理学家对第一次“试运行”的期待更为实际一些,他们看到除了出现几个技术问题外,一切都运行正常,感到非常高兴。这些问题在2003年的 “正式运行”之前肯定都可以得到解决,那时就能发现兰姆移位的信号了。

于是,又经过数月的准备,我们终于在2003年成功进行了3周的测量,但结果却是,我们什么都没发现。哪怕一丁点信号的影子都没有。就算根据以往实验测出的质子半径,用激光扫描对应的所有波长区域,也还是一无所获。

我们的解释很简单:实验方案中一定有什么东西出错了。当时的结论是激光系统需要升级,于是我们又大动干戈,重新设计,到2006年才告一段落。然后在2007年,我们又进行了3周测量,结果还是竹篮打水一场空。非常幸运的是,在2009年上半年,我们又获得了最后一次实验机会。我们花了几个月时间才让复杂的设备运转起来,但历史重演,在搜集了一个星期的优质数据之后,我们还是没有发现任何信号。

当时,我们计划再多观察一个星期,如果最后还是两手空空,估计领导们会认为我们不是干这个的料,耗时十年的实验也许就会作为失败项目被永久关停。

在此关键时刻,我们开始怀疑,这一切的背后是不是有什么更为深奥的原因。会不会我们完全找错了地方?于是,我们决定扩大搜索范围,整个小组集体决定瞄准更大的质子半径进行寻找。但到了深夜,波尔的同事阿尔多·安托尼尼(Aldo Antognini)跑到控制室说,他有很强的预感应该瞄准更小的质子半径去做实验。时间不等人,波尔和安托尼尼马上调整实验,去寻找一个小到完全超出任何人预料的质子半径。很快,我们就看到了信号的影子,但接下来几天,加速器要进行为期4天的日常维护,我们能做的只有干等。

4天之后,也就是2009年7月4日的晚上,经过12年的漫长追寻之后,一清二楚的信号终于现身了,这个信号宣告,µ子氢中的质子的半径,要远远小于人们此前的推测。此后,研究团队又花了几个星期进行了一些额外的测量和校准,再用了几个月进行数据分析。最终结果是质子电荷半径为0.840 9飞米,误差为正负0.000 4飞米。后来,这个结果又被多次测量所证实,它比此前任何测量都要准确10倍,但数值上却和那些结果差了大约4%,这可是个巨大的差别!

2010年,在法国召开的简单原子精确测量会议上,本文作者分属的两个实验小组分享了实验结果。在会议上,先是波尔首次向科学界提交了µ子氢原子的测量结果。同一天下午,伯诺尔的实验数据也公布了。波尔和同事本来期望后来的实验能进一步支持他们测出的数据,但始料不及的是,德国美因茨实验室传来的结果倾向传统数值:0.879飞米。

全新想法

两个实验结果并不一致,这让与会者很是兴奋。因为实验结果存在差异也是一个有意义的结果,它能激发新的思考,从而产生新的想法和对自然更深入的理解。

起初,大多数人都认为,两个结果必有一个犯了低级错误。也许实验中出了什么岔子,或者推导出质子半径的理论计算出了错。会议之后没多久,研究者一窝蜂似地给出了各种可能存在的低级错误。

比如说,在波尔实验之前,只有三个人完成过将激光波长转换成质子半径的繁复计算。很多人都猜测是不是计算中有错误或遗漏,于是,为数众多的理论物理学家都对计算进行了重复和拓展,但没有发现任何问题。

还有人重新检查了伯诺尔从散射数据中提取质子半径的方法,有没有可能用比较小的质子半径也能解释原始数据呢?目前看来这个可能也不存在。

随着各种猜测一个个宣告失败,两个实验结果的差异性对科学家造成的冲击逐渐加重。在质子半径之谜出现4年之后的今天,物理学家已经穷尽了所有类似测量或计算错误之类的低级错误,我们现在已经开始幻想那些更为奇妙的可能性。

比如,我们是不是真的弄明白了,质子穿上“µ子罩衫”后会有什么变化?来自µ子的静电力会让质子稍稍变形,就好像来自月球的引力会让地球变形一样。而变形的质子会影响µ子氢原子2S态的形态。很多人认为,我们对这个过程已经了如指掌,但质子如此复杂,也许我们忽视了某一个小细节也说不定。

最让人激动的可能原因是,这些测量也许预示了某些超越粒子物理标准模型的新理论。也许,宇宙中还有某种目前未被探测到的粒子,会让µ子和电子的行为不完全一致。科学家已经对这种假设进行了研究,但他们发现,要想构造出一种既满足µ子氢结果,又不与其他实验相悖的粒子并不容易。

另一方面,物理学家还有另一个有关µ子的难题要解决。µ子和电子这样的基本粒子都具有所谓“磁矩”(magnetic moment),就是像一根小磁棒那样带有磁场。爆个料,µ子的磁矩与量子电动力学的计算结果并不一致。也许新的物理现象能一石二鸟,将质子半径和µ子的反常磁矩一并解释清楚。

为了终结猜测,几个新的实验已经在计划之中。其中至少有两个散射实验——一个在美国托马斯·杰佛逊国家加速器中心(Thomas Jefferson National Accelerator Facility),一个则在德国约翰尼斯·古腾堡大学的美因茨电子回旋加速器(Mainz Microtron accelerator at the Johannes Gutenberg University)上开展,后者就是伯诺尔最初进行实验的地方。这两个实验的目标都是进一步提高散射实验的精度。这些测量将对此前的结果分别进行验证,并对一些已经提出的解释进行检验。

波尔和美因茨小组都在考虑测量氘原子的半径,它的原子核由一个质子和一个中子构成,他们想看看两种方法得到的数值差异在氘原子上会不会出现。波尔还准备用更高的实验精度重新测量标准的电子氢原子。

除此之外,很多物理学家都注意到,在异态氢测量中,研究人员既用到了µ子也用到了电子,而在散射测量中只用到了电子。那么将µ子和散射结合起来又会如何?伯诺尔正在参与一个旨在填补这个空白的项目。这个名为µ子-质子散射实验 (Muon-Proton Scattering Experiment,MUSE)的项目正好在波尔做过实验的PSI开展,这一次,科学家将同时对µ子和电子进行散射实验,然后直接对比两类散射的结果。该实验可以对目前最受关注的一些解释进行检验。

最终,时间将对质子半径做出裁决——这究竟是造化弄人的错误,还是更深入理解宇宙的门径。也许,抽丝剥茧让自然之书展露崭新篇章的起点就藏匿其中,我们将为之探索不止。

本文译者 庞玮是理论物理学博士,现任教于广东工业大学,主要研究方向为凝聚态物理与非线性物理。

请 登录 发表评论