科学家很早就知道,血液与脑组织之间有一道屏障,但新的研究表明,这并不是一道密封的“砖墙”,许多分子和细胞都可以穿过血脑屏障,进入脑组织。弄清楚血脑屏障的开关机制,将有助于科学家开发新的药物或疗法,来治疗包括脑瘤在内的多种大脑疾病。

撰文:詹尼·因泰兰迪(Jeneen Interlandi) 翻译:于常海

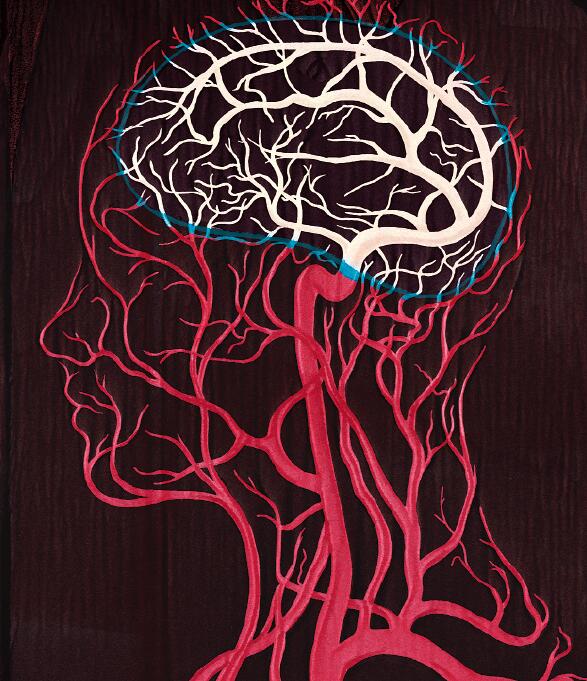

直到半个世纪以后,当显微镜功能较埃尔利希时代提升了大约5,000倍时,科学家才有能力确认该屏障的具体位置,原来是隐藏在脑血管中。人类大脑中这样的血管,总长度平均约400英里(1英里约等于1 609.344米)。这些血管在大脑内蜿蜒盘旋、交错相连,构成连续不断的阵列和环状缠结,将人类大脑中约1,000亿个神经元逐个包绕其中。这些血管壁都由内皮细胞(endothelial cells)构成。其实,人体所有脉管系统(vasculature,体内封闭式的循环管道系统,包括心血管系统和淋巴系统)的内壁都是由内皮细胞连接而成,但与身体其他部位相比,脑血管中内皮细胞之间的连接更紧密。这就可以解释,为什么不管是埃尔利希的染料,还是绝大多数现有的药物,都无法通过血液进入大脑。

但是,在科学家观察到这一屏障很久之前,医生们就已经对它持敬畏和躲避的态度了。正如美国明尼苏达大学的血管生物学家和血脑屏障专家莱斯特·德鲁斯(Lester Drewes)所说,“多年来,我们认为它是一道‘砖墙’,而且大家的共识是:它自有存在的道理,我们不应该试图去干扰这道屏障”。

这种共识已经改变了。如今,科学家已经认识到,这道“砖墙”其实是有活性的。这道屏障两侧(即血液中和脑组织中)的细胞,一直在相互交流、彼此影响。不仅如此,在内皮细胞的细胞膜上,还嵌有大量分子通道,调控“交通”,在阻止某些物质通过的同时,也引导另一些物质通过。甚至长期以来被认为因体积过大而不能穿过屏障的白细胞,其实也能够越过屏障,游弋巡逻,防范入侵者。

科学家已经采用“神经血管单元”(neurovascular unit)这一概念,来更好地描述他们的研究发现:这一“单元”并不是由内皮细胞组成的一道“砖墙”,而是一种至关重要的器官,由多种不同类型的细胞组成,包括那些围绕在脑血管周围的细胞,它在发育、衰老和疾病等生命活动中发挥着重要作用。得益于显微镜技术的再次革新,科学家可以比以往任何时候都更密切、更清楚地观察这一器官。

突破屏障

在美国罗彻斯特大学,麦肯·内德高(Maiken Nedergaard)通过双光子显微镜观察到的景象,比埃尔利希所能想象到的更生动、更令人惊奇。当然,与埃尔利希不同的是,内德高观察的是活的、还在呼吸的动物(确切地说是一只小鼠)的大脑。她将小鼠的部分颅骨移除,并将染料注射到循环系统中,由此实现了对血脑屏障的实时观察。她看到单个细胞正在穿过由单层内皮细胞组成的毛细血管壁,离开血液循环。在显微镜下观察到这样的过程,实在是令人震惊的壮举,那可是在大约20年前,内德高刚开始她的科研生涯之时,当然人们普遍认为这一屏障是无法穿过的。

双光子显微镜是一种先进的成像技术,利用这种技术,可以观察到皮层组织表面以下300微米内的部分。在双光子显微镜出现之前,研究人员并没有在埃尔利希研究结果的基础上做出太多突破;他们仅仅是应用传统显微镜,对死的组织切片进行观察。内德高说,从这类研究中,生物学家没有得到多少关于血脑屏障实际上如何发挥作用的信息。这是因为,血流对于脑和血脑屏障发挥特定功能非常重要—恰恰是“血流到底有多么重要”使得研究血脑屏障的科学家感到惊奇和兴奋。

例如,内德高及同事最近的一连串实验显示:当一簇神经元受到刺激时,周围血管的直径会增大,从而为这些神经元在开始放电的重要时刻,提供更多血液和营养物质。如果减缓刺激程度,血管就会收缩,营养物质的传输也会相应减少。德鲁斯说,“这是一个动态调控的过程,真是令人难以置信”。

上述调控过程的复杂性同样令人难以置信。大脑中的毛细血管被星形胶质细胞(astrocytes)和周细胞(pericytes)包绕——这些细胞包裹了整个血管系统,并且似乎促进了血液、内皮细胞和神经元之间的通讯交流。这些细胞同时也被其他细胞包绕。

在这些细胞中,内德高最感兴趣的是小胶质细胞(microglial cells),这是一种常驻于中枢神经系统中的巨噬细胞,可以搜寻大脑和脊髓中的受损细胞和传染性病原体,进而将其吞噬清除。科学家还发现,许多神经退行性疾病都与小胶质细胞的功能紊乱有关,包括阿尔茨海默病和帕金森病等。内德高猜测,小胶质细胞在这些疾病中发挥的作用,可能与它们不能很好地保护血脑屏障有关。

内德高推测,这是因为,每当内皮细胞自然死亡或受损而死亡时,必然会导致血脑屏障出现一个临时缺口。考虑到内皮细胞之间通过紧密连接(tight junctions,指两个相邻细胞的细胞膜紧靠在一起,中间没有空隙,就像被焊接起来一样)而连成一体,如果只是通过依然存活的内皮细胞来愈合这个临时缺口,那么愈合速度必将十分缓慢。这种连接的存在也表明,在健康大脑中,一定有其他类型的细胞参与那些缺口的愈合。在一组实验中,内德高通过激光照射来破坏活体小鼠大脑中的毛细血管。她说,照射后10~20分钟内,小胶质细胞就已经完全包围了损伤区域。“它们以极其惊人的速度,包裹了受损的毛细血管,”内德高说。

目前,内德高的小组正在尝试证明小胶质细胞确实是第一线的“守护者”,就像急救队员一样,快速出现在“事故现场”,并暂时性关闭血脑屏障,直到受损的内皮细胞被修复或取代。内德高说,“你可以想象,如果小胶质细胞无法正常工作,那些小缺口就无法及时修复,就可能导致神经退行性疾病的发生”。内德高的这一猜想,与其他许多致力于阐明血脑屏障在疾病中所发挥作用的假说一样,正在接受科学实验的检验。

以多发性硬化症(multiple sclerosis,缩写为MS)为例,这种疾病的典型症状包括发作性的肌无力疼痛、麻木以及视力障碍。很久之前,医生就已经清楚地知道MS是由于髓鞘(myelin)受到破坏而导致的。髓鞘就像包绕电话线的橡胶管一样,包绕着神经元轴突(传导神经信号的“导线”),并起到隔离轴突信号的作用。可是,为什么MS的症状是发作性地出现?又是什么因素诱发这些症状的发作?这些问题至今仍然没有明确的答案。越来越多的磁共振成像研究表明,血脑屏障的缺口可能会加速MS症状的发作。血脑屏障的异常开放使过多的白细胞穿过毛细血管进入大脑,并破坏髓鞘。根据最新的一些研究,科学家现在认为,高活性氧自由基可能损伤血脑屏障,从而使其变得脆弱,从本质上来讲就是使血脑屏障氧化“锈蚀”,因此,具有抗氧化活性的抗氧化剂可能会让血脑屏障更稳定。德鲁斯评论道,“以前,我们总是认为MS是一种免疫系统疾病。如今,我们开始意识到,它可能是一种血脑屏障疾病”。

癫痫(epilepsy)的情况似乎也一样。很早之前,医生和科学家就已经了解到,癫痫发作伴随着血脑屏障的暂时性破坏。但直到不久前,大多数人还都猜测血脑屏障的破坏是癫痫发作的结果,而不是其原因。不过这种观点已经开始改变。荷兰阿姆斯特丹大学研究癫痫的科研人员发现,人为破坏大鼠的血脑屏障,可以明显增加大鼠癫痫发作的次数。研究还发现,大鼠的血脑屏障受破坏程度越严重,它们出现癫痫的可能性就越大。美国克利夫兰医学中心主导了两项研究,一个是对猪的实验研究,另一个是对人体的观察研究,这两项研究也都发现,癫痫发作出现在血脑屏障遭到破坏之后,而不是在此之前。

其他科学家也已经发现了两种重要的血脑屏障蛋白,它们的功能障碍可能与阿尔茨海默病有关。其中一种被称为RAGE的蛋白,负责引导β-淀粉样蛋白从血液中进入大脑;另一种被称为LRP1的蛋白,则负责把β-淀粉样蛋白从大脑中“逐出”。当这两种蛋白之间的平衡被打乱时,即进入大脑的β-淀粉样蛋白太多,或被“逐出”大脑的β-淀粉样蛋白太少时,与阿尔茨海默病密切相关的大脑斑块就会出现。这个新发现虽然离应用到临床还有很长的路要走,但至少给我们带来了一些希望:在小鼠实验中,研究人员通过阻断内皮细胞中可导致RAGE蛋白表达升高的基因的功能,就能够阻止β-淀粉样蛋白的积累。目前看来,抑制RAGE蛋白的药物(目前正在研发中)有可能在人体内发挥同样的功效。

当然,修复血脑屏障的漏洞,还只是我们所面临挑战的一半,另一半挑战则是在血脑屏障中创建入口,以便某些药物可以通过。截至目前,医生至少发现了一种行之有效的创建入口的方法,而科学家也正在积极探索,寻找更多可能的方法。

芝麻开门

单就复杂性而言,血液和大脑之间的“交通”,其实遵循一些极其简单的规则。只有小于500 kD(kilodaltons,即千道尔顿;道尔顿是用来衡量原子或分子质量的单位,1道尔顿被定义为碳12原子质量的1/12)的化合物,才能顺利通过血脑屏障,例如大多数抗抑郁药物、抗精神病药物和助眠药物。有些化合物可以利用嵌入在血脑屏障中的通道,例如治疗帕金森病的药物左旋多巴(L-dopa);还有些化合物本身是亲脂性的,这意味着它们具有脂质亲和力,可以结合并穿越脂质细胞膜,例如酒精、可卡因和海洛因。许多评估结果表明,98%的药物完全不能满足上述标准中的任意一条,这就意味着,这些药物完全不能通过或者只能极少量地通过血脑屏障,以至于在医学上发挥不了任何作用。

过去,人们尝试了许多办法,试图利用这些规则让药物通过血脑屏障,但全都失败了。例如,科学家曾尝试增加药物的脂溶性,使它们能够相对容易地穿透血脑屏障,但他们很快发现,这种策略有一些明显的缺陷。有些药物虽然能跨越血脑屏障,但很快就会被驱逐出来;另外一些药物则被困在细胞膜上,无法行使功能。同时,令人担忧的是,这些药物也会侵入除大脑之外的人体其他器官。

大约30年前,当时还是住院医师的爱德华·A·诺伊韦尔特(Edward A. Neuwelt,现在是一名神经外科医生,美国俄勒冈健康与科学大学血脑屏障计划的负责人)开创了一种完全不同的方法。他开发了第一套突破血脑屏障的手术方案。首先,他将甘露醇(mannitol)溶液注射到一条通向大脑的动脉之中。甘露醇溶液是高渗的,这意味着其中所含的溶质比脑血管内皮细胞中的更多,因此,这种溶液可以“吸走”细胞中的水分,使细胞皱缩,就像长时间浸泡在水中的指尖一样。皱缩使内皮细胞之间的紧密连接打开,留出足够大的空隙,从而使这条动脉血管传送来的药物可以经由这些空隙穿过血脑屏障。大约40分钟到两小时后,皱缩的内皮细胞又会膨胀恢复到正常大小,重新形成紧密连接,并再次密封屏障。

在将近20年的时间里,诺伊韦尔特一直使用这种技术,帮助一类非常特殊的病人打开血脑屏障。这些特殊病人都患有脑瘤,而且预期这些脑瘤对化学疗法敏感,只要相应的化学药物可以通过血脑屏障即可。

乔安妮·拉弗蒂(Joanie Lafferty)就是这类患者中的一位,早在2007年,她被诊断患有中枢神经系统淋巴瘤(lymphoma,一种从淋巴系统开始发病,随后扩散到大脑的癌症),当时她57岁,是3个孩子的母亲。医生认为,她大约还可以活一个月。做过第一次大脑活检两周后,她首次来到俄勒冈健康与科学大学,当时她的身体右侧已经瘫痪。此前,她的保险公司曾警告她,不要接受这种手术,因为保险公司认为这种手术仍处于实验阶段,有可能引发中风,或造成永久性癫痫,甚至其他更糟的结果。但对于拉弗蒂而言,她已经没有什么顾虑了,“这是唯一的选择,”她说,“我想活下去。”

就这样,在被确诊仅几个星期后,拉弗蒂让诺伊韦尔特和他的团队从她的腹股沟插入一根导管,一直进入她的左侧颈动脉,然后通过导管来传送两种溶液:首先是高渗的甘露醇溶液,紧随其后的是化疗药物甲氨蝶呤(methotrexate)。第二天,他们通过她的右侧颈动脉重复这个手术。一个月后,诺伊韦尔特和他的团队再次重复这个手术,并且在此后的一年里,每个月都进行相同的手术:首先通过左侧颈动脉,然后是右侧颈动脉,利用高渗的甘露醇溶液,打开她的血脑屏障,以便使化疗药物甲氨蝶呤可以迅速穿过血脑屏障,去攻击肿瘤。在完成第二次治疗后,拉弗蒂就已经可以摆脱轮椅而走出医院。两个月后,她全面康复了。5年之后,她依然健康地活着。

诺伊韦尔特的团队宣称,对于60岁以下的患者,手术后的平均生存期为13~14年,而且与标准的全脑放射治疗相比,接受这种手术治疗的患者认知能力明显更好。当然,并不是所有的抗癌药物都可以通过这种方法穿过血脑屏障,也并不是所有类型的脑瘤都可以通过这种手术进行治疗。到目前为止,只有少数药物经过实践检验,并被证明可以安全给药。由于这种手术需要通过颈动脉将甘露醇传送到整个大脑,这使得血脑屏障大幅度打开,从而有引起组织肿胀、感染和中毒的风险。

就在诺伊韦尔特和他的团队努力完善手术流程,并扩展手术的应用范围之际,其他医生也在研究替代方案,其中最有前景的一个是直接微导管插入术(microcatheterization)。与诺伊韦尔特的屏障破坏技术相似,这种方法也需要将一根导管插入血管中,并使用甘露醇溶液来打开屏障。然而与诺伊韦尔特的手术方案中导管终止于颈动脉不同,在直接微导管插入术中,微导管一路上行直达大脑,并且只在病灶附近的很小范围内打开血脑屏障。领导这项临床实验的是纽约长老会医院威尔康奈尔医学中心的神经外科医生约翰·布克瓦(John Boockvar),他说,“这是一种非常有针对性的治疗方案”。

至于这种方案与诺伊韦尔特的手术疗法相比究竟孰优孰劣,仍有待进一步研究。一方面,在更小的范围内打开血脑屏障,将降低组织肿胀和癫痫发作的风险,更别说还可以减少有毒副作用的化疗药物对脑组织的影响。但另一方面,正如诺伊韦尔特所指出的,在治疗全脑疾病(例如癌症和晚期阿尔茨海默病等)时,特定位点给药将是一个缺点,“使用微导管,你就只能攻击可以看到的肿瘤,”诺伊韦尔特说,“但仅就脑瘤而言,恰恰是那些你无法看到的肿瘤会最终杀死你。”

微导管插入术已经成为向中风患者大脑内传送抗凝血剂的一种常规方法,布克瓦和他的团队正在检验用这种方法传送一些抗肿瘤药物的功效。他们说,这种技术最终应该可以用于治疗阿尔茨海默病、帕金森病,而且从理论上来说,应该可以用于治疗已存在预期有效的药物,但需要辅助这些药物通过血脑屏障的任意一种大脑疾病。

另一种突破血脑屏障的策略基于聚焦超声波(focused ultrasound)和微气泡(microbubbles,指在显微镜下可见的气泡)。研究人员将含有微气泡的生理盐水注射到血液中,然后使用聚焦超声波束诱发气泡快速振动,从而在某个精确位置打开紧密连接。注射到血液中的药物随后就可以进入大脑。一段时间后,紧密连接重新形成,血脑屏障再次关闭。美国哈佛大学、哥伦比亚大学和其他一些机构的研究人员正在开发这种微气泡和聚焦超声波技术。研究结果已经证实,这一技术可以安全地用在猴子身上,并正在迅速向人体实验推进。

当然,破坏血脑屏障并不是让药物通过的唯一途径,另一种方法是将药物连接到一些可以自由通过血脑屏障中已有通道的化合物之上,从而使药物偷偷潜入大脑中。致力于开发此类药物的科学家,将它们称为“特洛伊木马”(Trojan horses),这似乎有点名不副实。这类药物并不是藏匿在可以自由通过血脑屏障的化合物里面,而是像一辆马车一样,连接在其末端。即便如此,在某些情况下,这种方法也是有效的。由基因技术公司(Genentech)开发的一种“特洛伊木马”药物,在啮齿类动物实验中,可以使大脑斑块减少47%。这种特殊的药物可以通过嵌入在血脑屏障中的铁转运受体,跨越屏障,进入大脑。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校以及其他研究机构,也都在研发类似的药物,不仅包括针对阿尔茨海默病的药物,还包括针对其他神经退行性疾病的药物,这些研究都在朝着一个共同的目标推进,那就是开发出可以用于人体实验的药物。

更多研究

与此同时,其他许多领域的研究成果也在进一步阐释血脑屏障的重要性,从过去的疾病研究,正迅速扩展到关于发育和衰老基本过程的研究,而这两个领域分别代表着生命本身的起点和终点。20世纪20年代的一些实验表明,在新生儿体内,血脑屏障是不成熟的。至今,一些发育生物学家和血脑屏障研究人员依然坚持这种看法。但最近的研究已经证明,几乎在胚胎大脑中出现血管的同时,紧密连接就已经产生。事实上,研究人员已经开始猜测,血脑屏障在发育过程中起着至关重要的作用,为大脑提供了一个特殊的内部环境。假如没有这种环境,神经元很可能无法生长并相互连接。

然而,随着我们年龄的增长,这种特殊的内部环境可能开始受到破坏。研究人员猜测,血脑屏障中发生的细微变化——也许是大脑脉管系统的重排,或者血脑屏障微小而缓慢的泄漏,总之就是血脑屏障出现的“恶意排列”——为一些年龄相关的神经退行性疾病的发生奠定了基础。“这是我们必须研究的下一个重大课题,”研究血脑屏障已经超过20年的德鲁斯说,“到目前为止,最大的收获似乎是,我们真正了解的还是太少了。”

本文译者:于常海是北京大学神经科学研究所教授、副所长,教育部和卫生部神经科学重点实验室副主任,中国神经科学学会副理事长。他的主要研究方向是星形胶质细胞在中枢神经损伤修复与功能重建中的作用。

请 登录 发表评论