印度约有40万盲童,许多孩子因为得不到治疗而命运悲惨。一项名为普拉卡什的研究计划有望帮助他们重获正常视觉。

撰文:帕万·辛哈(Pawan Sinha) 翻译:宋坤 审校:罗靖

在母亲与癌症抗争的几个月里,这只碗放在那里一直没用过。2002年,她去世一年后,我回到印度。我注意到,这只碗是父亲保留下来的少数几件母亲用过的物品之一,但我当时并没有意识到它将会改变我的人生。

在一个寒冷冬日的下午,我去拜访朋友。出门时,我从碗里拿了几枚硬币塞到口袋里。那天冷得要命,我很高兴拦到了一辆窗户可以关得很严实的出租车,这在新德里可不容易。几分钟后,出租车停在一个十字路口等待红灯。这天的交通格外通畅,我看到马路边有一家人冻得缩成一团。于是,我把硬币从口袋里拿出来,把车窗摇开,朝他们招手。

他们缓慢地朝我走来。两个小孩牵着那个妇女的莎丽服(sari,印度、孟加拉国、尼泊尔、斯里兰卡等国妇女的一种传统服装)。看到这两个消瘦的小孩赤着脚,只穿着单薄的破棉布衣,真让人心痛。更让人难过的是,我发现这两个大概只有六七岁的小孩竟是盲童。当这一家人站在车外冻得直哆嗦时,我还看到了小孩眼睛里的白内障(cataracts)。这太让我惊讶了,因为我以前只见过年龄较大的人患有白内障。交通灯已经变绿,我把硬币塞到这位母亲的手中,然后看着他们随着出租车的离开而逐渐消失。接下来的几天,这两个孩子的脸在我脑海里挥之不去。于是,我尽可能多地去了解有关印度盲童的种种情况,而我了解到的,让我非常震惊。

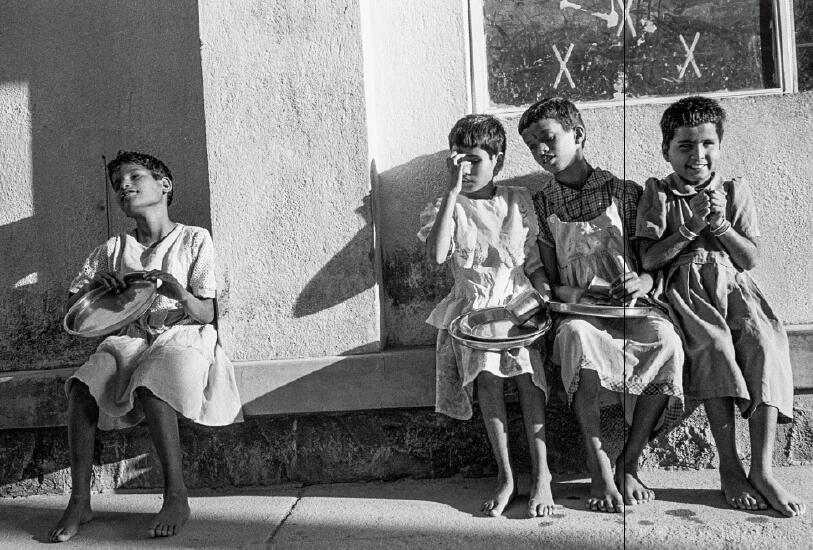

据估计,印度现在约有40万盲童,是世界上最大的盲童群体之一。视觉障碍加上极度贫困,严重危害了这些儿童的生活质量;他们的死亡率高得可怕。根据世界卫生组织的估计,大约60%的孩子会在失明后一年内死亡。这些盲童中,只有不到10%上过学。至于女盲童,她们的情况更悲惨。她们大多被关在家里,还会遭受身体虐待和性虐待。

比起这些令人伤悲的数字,更让我不安的是,我了解到,许多苦难其实是可以避免的。这些孩子中大约40%的失明可以治好,甚至本来可以预防。但是因为治疗机构大多集中在大城市,而印度70%的人口生活在乡村,所以许多小孩从来都没有接受过任何医疗服务。对于生活在经济困难的乡村家庭的盲童来说,他们的人生几乎注定是黑暗、悲惨的。

我一开始还对这些数字表示怀疑。毕竟我也是在印度长大的,怎么会对这个问题毫不知情?而且,这不是与“印度是崛起中的超级经济大国”这样的流行说法背道而驰?因此,我决定再去一次印度。我走访了安德拉邦南部德里附近和孟加拉邦西部恒河三角洲的很多小村庄。在那里,我遇到很多盲童,这让我相信那些统计数字确有事实根据。这些小村庄令人绝望的贫困,也使我理解了为什么如此多的盲童一直没有得到治疗。

在新德里的那个冬日下午的经历,为我开启了一段至今还未结束的人生旅程。我决心帮助这些盲童,让他们重见光明。同时,作为一名科学家,我也意识到这会提供一次非常珍贵的机会,来回答神经科学领域一个最有挑战性的问题:大脑如何学会“看”东西?

普拉卡什计划

在美国麻省理工学院研究生院学习时,就有一个问题使我既着迷又沮丧:每当我们睁开眼睛,就会有杂乱无章的颜色、亮度和纹理等,投射到我们的视网膜上,它们如何自己组织成一系列有意义的物体图像——例如一位跳舞女孩的手臂和躯干的轮廓,以及她那蓝绿相间的格子裙?

研究视觉系统如何发育的主流方法是进行婴儿实验。尽管这种方法已经获得不少有价值的研究结果,但它还是有明显不足,因为这些实验很难实施。婴儿有限的理解和反应能力,以及很难长时间保持清醒,都严重限制了可研究问题的范围。另一个使问题复杂化的因素是,婴儿大脑里一些相关但又不同的子系统,比如负责动机、注意和眼动控制等功能的脑区,可能在发育过程中同时发生变化。

在这些认识的基础上,我意识到自己面临着两个似乎并不相关的问题:大脑如何学会理解视觉信息?另外,我对新德里之行的经历依然记忆犹新,如何才能帮助那些先天性失明的儿童,给他们提供复明手术?

后来,我意识到这两个问题其实是互补的——其中一个问题隐藏着另一个问题的答案,至今我依然记得意识到这一点时的激动心情。跟踪一位新近复明儿童的视觉恢复情况,可以帮助我们理解视觉学习机制(visual learning),而这方面的科研经费又可以用来帮助盲童,给他们提供治疗。我一方面惊叹于这两种需求互补得如此完美,另一方面,从有点以自我为中心的角度来说,这两者竟都与我的人生有关联。

回到麻省理工学院后,我向同事描述了一个研究计划,结合了这些科学问题以及人道主义目标。他们中的大部分人都热心于这个研究计划,不过也有几位提出了谨慎的意见,他们提醒我,在获得终身职位以前,就着手这样一项雄心勃勃的项目是有风险的。我明白其中的风险,不过还是觉得必须开始这个计划。

于是,我向美国眼科研究所(National Eye Institute,美国国立卫生研究院的下属机构)提交了一份研究申请。我担心这份申请会无疾而终,因为我在向美国政府机关申请经费支持,而手术却是在印度开展。另外,从逻辑上说,这项研究计划非常复杂,而且目前缺少初步数据来证明计划的可行性。不过,评审委员会还是明白这项研究在科学和人道主义上的价值,最终同意给我提供资金,开展探索性研究,确立这个研究计划的可行性。我当时非常激动。这可是我第一次获得美国国立卫生研究院的资助。

下一步就是在印度确定一个医疗合作伙伴,让盲童可以获得世界级的外科护理。我们最终选择了一家眼科中心——位于新德里的什洛夫博士慈善眼科医院(Dr. Shroff’s Charity Eye Hospital,缩写为SCEH)。这家医院拥有先进的儿科设备,而且医生也把这个项目看做一个机会——不但可以帮助盲童,还能参与科学研究。

一切就绪了。不过,我们还需要取一个名字,来反映这个项目的双重使命——为盲童带来光明,也能弄清楚一些科学问题。没花多少时间,我就想到了一个词——“普拉卡什”(Prakash),这是古代印欧语系梵语中用来表示“光”的词语。于是,我们的研究计划就有了一个有趣的名字:普拉卡什计划(Project Prakash)。

手术有用吗

我们按照以下步骤实施这项计划。首先,在乡村地区设置一些眼科筛查点,找出可以通过治疗获益的儿童——有时甚至还会包括年轻的成年人。一支由验光师、眼科医生和其他卫生保健工作者组成的队伍,负责筛查孩子们的视觉问题(屈光不正)、眼部感染,以及可治疗的失明(主要是先天性白内障和创伤导致的角膜受损)。然后,筛选出来的、会参加后续治疗的孩子将前往新德里的医院,做更彻底的检查,包括检眼镜(可观察眼底)、眼部超声波、儿童总体健康状况和手术适合度评测等。具体的手术日期则在咨询过每个孩子的监护人之后确定。

儿童白内障手术比成人的复杂得多。儿科手术需要全身麻醉和精细的术后护理。手术过程包括:先将眼睛里已经变厚的不透明晶状体分解成小碎片,再通过角膜边缘的一个小切口,清除这些碎片,最后用一个人工制作的晶状体,替代原来受损的晶状体。普拉卡什计划为每个孩子花费大约300美元,手术后,还会对每个孩子做定期检查。

随着工作逐渐开展,我经常会担心一件事情。尽管我们给盲童提供手术治疗的初衷是好的,但手术会不会已经太晚,以至于毫无作用。我们是否错过了生命早期的、需要高强度使用眼睛和视觉大脑回路(visual brain circuits)的一个关键发育阶段,而在这个关键阶段之后,视觉能力就不会继续发育了?

这个想法并不是没有道理的。1728年,一位名叫威廉·切斯尔登(William Cheslden)的英国外科医生首次报告了一例迟发性视觉障碍,那是一个双眼都有先天性白内障的13岁小男孩。切斯尔登注意到,尽管后来清除了白内障,但是这个小男孩的视力已经严重下降。

利用视觉剥夺(visual deprivation,在胚胎期或出生后视觉发育关键期,由于视觉环境异常导致视功能发育迟缓和低下)的动物进行的对照实验,也描绘了一幅类似的凄惨图景。托尔斯滕·维泽尔(Torsten Wiesel)和戴维· 胡贝尔(David Hubel,维泽尔与胡贝尔因发现视觉系统信息处理机制,获得1981年诺贝尔生理学或医学奖)通过研究猫发现,早期视觉剥夺会导致非常严重的后果。因为有这些研究,所以担心在儿童年龄较大时才做手术可能没有效果也是很自然的。

尽管如此,我还是觉得治疗值得进行。因为太相信威廉·切斯尔登那样的古老报道,也是有风险的。切斯尔登那时,手术效果不佳可能是眼部组织受损引起的,因为医生采用的是白内障针拨术(couching)这样粗糙而落后的手术方法。大多数动物实验都是研究单眼的视觉问题,而普拉卡什计划中的孩子两只眼睛都失明了。而且,令人惊讶的是,与双眼视觉剥夺相比,单眼视觉剥夺对病眼造成的后果更严重。不过,不管怎样,为年龄较大的盲童进行手术,我们仍然不知道能否帮助这些孩子恢复视觉功能。

重见光明

美国著名心理学家威廉·詹姆斯(William James)曾经把婴儿视觉系统发育成熟前的知觉世界,描述为“一片混乱、嘈杂的图景”。普拉卡什计划也面临这样的问题,这些孩子(其中有一些已经20多岁)复明后,人生第一次视觉体验是否和婴儿阶段相似——大量颜色、形状、运动等视觉信息“狂轰滥炸”,这也许是视觉功能正常发育的一个早期阶段?这些孩子的视觉系统是否必须经历这样一个反常但又必要的过程,才能把进入眼睛的图景“组织”成某种有意义的内容?在这里,“组织”这个词有两层意思。首先,一幅图景的各个部分必须通过相互之间的联系,成为不同的物体,才能被人“看到”,这一过程称为“模态内组织”(intramodal organization);此外,还需要“模态间组织”(intermodal organization),这与视觉和其他感觉之间的相互影响有关。

我们都能很好地把图片分割成一个个单独的物体,这似乎毫不费力。我们只要睁开眼睛,世界便已就位,各种物体都有序地呈现在眼前。但是我们发现,普拉卡什计划中刚刚获得视觉的孩子和我们的感受并不相同。他们刚获得的视觉仍有严重缺陷,不能把诸多不同颜色、不同亮度的区域图景,组织成一个更大的整体。许多普通物体的细节,比如两个正方形的重叠部分,或者在一个球体表面画出来的区域,在他们的认识中完全是单独的物体,而不是一个更大物体的组成部分。在这些刚获得视觉的人眼中,世界似乎就是一幅许多毫无关联的区域组成的拼贴画,这些区域只是颜色和亮度不同而已。这种过于零碎化的知觉认识,使得他们很难辨识物体的全貌。

普拉卡什计划中盲童视觉能力仍有缺陷的情况,引出了一个已经困惑科学家近百年的问题:哪些视觉线索,使得拥有正常视觉的人可以正确理解复杂图像?答案似乎在于大脑如何自然地组织视觉输入信号,这是一种被称为“分组启发”(grouping heuristics)的方法,在20世纪初的心理学研究中也被称为“格式塔分组线索”(Gestalt cues of grouping)。举例来说,按照视觉系统中的一个基本规则,一幅图景中头尾对齐的线段会被划分在同一组中,因为它们很可能是同一物体的边界线。

普拉卡什计划的儿童复明后,这些视觉线索似乎全都没有立刻生效,但随着时间推移,出现了一些有趣的变化。我对病人SK的印象还历历在目,他是第一个显现出这种变化的人。他当时29岁,我们在新德里郊区的一个盲人青年旅社见到他。快速检查显示,他患有罕见的先天性无晶状体症(aphakia,源自希腊语中代表晶状体的词语“phakos”)。患这种疾病的小孩,出生时眼睛里就没有晶状体。SK的视觉世界高度退化,比美国法律中定义的“眼盲”糟糕得多。他已经适应了利用一根白色手杖辅助行走,用盲文来学习。然而要矫正SK的无晶状体症,只需一副20美元的眼镜就行,作为他先天缺少的晶状体的替代品,但是他买不起。

我们为SK制作了一副眼镜,并检测了他的视力。不过,我们立刻就遭到打击,与我们最初预计的相反,SK并没有对他提升后的视觉感到特别兴奋。我们的检测显示,他的视觉世界一片混乱,由许多颜色和亮度不同的区块组成,完全无法把这些区块联系起来,变成一个个完整的物体。即使是简单的线条,例如一个与正方形有重叠的圆形,在他看来也是一团奇形怪状、混在一起的碎片(尽管在此之前,他通过触摸,已经有了正方形和圆形的概念)。有一段时间,SK很难区分出照片上整个物体的轮廓。对他而言,图像的明暗和阴影、重叠和遮挡都是难以逾越的障碍;每一个颜色和亮度不同的区域,在他看来,都像是一个单独的物体。

有趣的是,一种特殊的视觉线索可以把这种混乱的图景变成有意义的结构,那就是运动。那些让SK感到绝望般混乱的静态图像,只要其中一些组成部分开始移动,就会立刻变得可以解读。SK辨识一幅图片的录像显示,运动对视觉认识的影响,简直就像魔法一样。

我们跟踪研究了SK好几个月的视觉体验。他对静态图形的理解仍有困难。正当我们准备放弃,无奈接受SK的图形解析能力可能永远止步于此的时候,事情又有了变化。在最初的治疗过去一年半之后,尽管SK除了暴露在周围视觉世界之外,没有接受过任何训练,但他的视觉有了很大改善。他现在可以正确辨识静态图形,并且对自己的视觉改善感到非常满意。这对于一直悬着一颗心的我们来说,真是一个非常令人满意的结果。

随后,我们跟踪研究了其他一些更年轻的人,发现了和SK相似的情况。他们一开始都难以正确辨识图形,但几个月之后,逐渐都能正确辨识连在一起的物体。获得这个技能所需要的时间,似乎与治疗时的年龄有关,年龄越小,学得越快。

在这种视觉改善背后,隐藏着怎样的机制?一种理论认为,运动可能扮演了“老师”的角色,训练视觉系统辨识图形,即使这些图形是静态的。根据“一起运动的部分属于同一物体”这一原则,人的视觉系统最终可以学会,通过颜色和朝向等静态属性,对图像的组成部分分组。

当然,大脑并不只是辨认视觉场景中的元素。它还可以综合声音、触觉、气味和口味等信息,通过“模态间组织”创建出一个感觉全貌(sensory panorama)。

对于视觉信息如何与声音等其他感觉信息相关联,哲学家和神经科学家已经研究了几个世纪。1688年,爱尔兰科学家威廉·莫利纽克斯(Wiliam Molyneux)在给英国哲学家约翰·洛克(John Locke)的信中写到:“设想有一个天生失明的成年人,他通过触觉,学会了区分相同材质的立方体和球体……如果把立方体和球体放在桌上,而这个盲人突然可以看见外界事物,那么请问,他在触摸这些物体之前,是否可以通过视觉区分出哪个是立方体,哪个是球体?”

洛克把莫利纽克斯的问题收录在他1692年版的著名专著《论人类的理解能力》(An Essay on Human Understanding)中。莫利纽克斯的疑问蕴含着一系列重要的基本问题:我们如何把不同的感觉整合起来,形成对外界物体的统一知觉?我们的这种能力是与生俱来的,还是通过后天经验而习得的?在一生中较晚的时期还能获得这种能力吗?洛克、乔治·伯克利(George Berkeley)、大卫·休谟(David Hume)和其他经验主义者(empiricist)对这些问题的探索,时至今日仍然影响着神经科学领域许多至关重要的问题。

在评测参加普拉卡什计划的儿童能否把视觉和其他感觉联系起来的时候,我们有机会直接解决莫利纽克斯的问题。我们让孩子们在做完手术后,参加一个“样本配对”(match-to-sample)的实验。孩子们首先看或者摸一个空白背景中的简单物体(即“样本”),然后,他们需要通过看或者摸,从两个不同的物体中将这个样本找出来。

有一个名叫YS的8岁小男孩参加了这个实验,他的双眼都患有重度先天性白内障。和大多数参加普拉卡什计划的孩子一样,YS在手术后的第二天就感觉比较舒服,已经准备好参加研究组的实验。

在测试中,我们用一块挡板隔在中间,确保YS不会看见自己的双手。首先,我们给他一个物体(“样本”),让他触摸后放回。然后,他会同时拿到这个样本和另一个物体,我们要求他把此前触摸过的那个物体交给我们。无论我们提供什么样的另一个物体,YS都能毫无困难地挑选出他此前触摸过的那个样本。类似地,在只使用视觉的时候,他的表现也是完美的。但是,在至关重要的转换测试中,即让他依靠视觉来辨别此前触摸过的物体,他的表现却急转直下。另外4个孩子的测试结果都与此类似。

这些发现让我们相信,莫利纽克斯问题的答案很可能是否定的——在刚获得视觉之后,应该不具有可检测的把触觉信息转换为视觉信息的能力。虽然这个结果看起来已经非常有趣,但是此后的另一项发现让我们感到更吃惊。

一周后对YS进行测试时,我们吃惊地发现,他在转换测试中的表现,已经从正确率不高于随机选择攀升到几乎全部正确。我们跟踪研究的另外两个孩子也表现出相似的改善。短短几个星期,参加普拉卡什计划的孩子就可以熟练地依靠视觉,来识别事先通过触觉辨别过的物体。这表明,他们还有快速学会联系不同感觉的潜力。

这些研究表明,多年的先天性失明似乎并没有妨碍他们,在年龄相对较大的时候也能发育出复杂精细的视觉能力。这对我们来说,不论是从科学还是临床的角度,都是一个好消息。这表明,在童年晚期甚至成年早期,神经可塑性依然存在,这正是一个人的视觉系统适应新环境的能力。此外,从我们的经验来看,先天性失明的孩子确实可以从手术中获益。

这一发现为随后更深入地研究童年晚期的视觉发育奠定了基础。参加普拉卡什计划的孩子,年龄在6岁到20多岁之间,我们给这些孩子做了多种视觉功能的评测。到目前为止,这些评测的结果表明,一些关键的视觉能力,比如敏锐度(acuity,分辨图像细节的能力)、空间分辨力(spatial contrast,图像对比度改变时,视觉敏锐度的变化)以及光学稳定性等,在长期的视觉剥夺后都有所下降。这些伤害似乎是永久性的,因为即使在手术一年之后,这些视觉能力的评测结果也没有达到正常水平。

尽管如此,当我们抛开这些基本的视觉功能,进一步检测那些所谓的高级视觉功能时,我们发现了显著的“技能习得”(skill acquisition)的证据,特别是区分图像中的物体以及将视觉与其他感觉联系起来的能力。而且,参加普拉卡什计划的孩子辨别人脸,以及思考所看到物体的空间排列的能力,也都有提高。

未来与挑战

这些发现逐渐让我们了解到,童年晚期的孩子复明后,哪些视觉功能是可以获得的,而哪些又是不可能获得的。一方面,即使在视觉功能发育的“关键期”——通常认为这个阶段是指儿童期最初的几年,负责视觉处理的眼睛和脑区没有得到高强度的使用,视觉功能也不会退化到不可挽回的地步;另一方面,毫无疑问,早期视觉体验对于正常视觉功能的发育,比如高分辨率的视觉,具有非常重要的意义。

这些初步结果成为一系列新研究的基础,其中甚至有一些研究与失明并没有直接关联。基于普拉卡什计划的研究结果,我们正在开发软件,自动检测视频中的各类可视对象,比如人脸。此外,我们在刚复明的儿童中发现的整合视觉信息的各种不足,与一些研究结果中报道的自闭症儿童的表现有些相似。我们实验室已经将这个可能存在的联系分解成一系列研究课题,通过这些研究,有可能找到自闭症中感觉处理障碍的成因。

未来很可能比现在更令人兴奋。我们最近着手在做的研究,与大脑结构和功能的关系有关。我们打算用功能性磁共振成像的方法,观察刚复明儿童大脑皮层的变化,并对比在不同年龄进行手术后的结果,以便确定最晚到什么时候,大脑还能自我重组,获得各种视觉功能。通过手术时年龄较大的那些病例,我们也可以确定,其他感觉——例如触觉和听觉——是否已经侵占了通常负责视觉处理的脑区。

普拉卡什计划也面临一些重大挑战,其中最主要的是扩大覆盖范围,推广治疗方案,以及让这些孩子融入主流社会。我们热切期望克服这些挑战。我们提议首先设立普拉卡什儿童中心(Prakash Center for Children),这应该是一个整合了医疗、教育和研究的机构。这个儿童中心将包括一家儿童医院、一个最先进的神经科学研究中心,以及一个专门为刚接受过治疗的儿童设置的康复机构,以便让治疗的效果达到最佳。

到目前为止,通过扩大覆盖范围,这项计划已在印度北部最穷和最容易被忽略的一些村庄里,为大约4万名儿童提供了眼科筛查。大约450名视觉受损的儿童接受了手术及后续护理,大约1 400名儿童接受了药物和光学治疗。但是,相对于印度盲童的数量,我们所做的工作还只是一个开始。

我们从普拉卡什计划的研究发现中获得了巨大的满足,不过,这项工作还在一个更深刻、更切身的水平上影响了我们。我们在工作中接触过的每一个盲童,都有一个独一无二的故事,一个关于苦难和孤立的故事。得到治疗后,每个孩子生活的改变,同样是一个独一无二的故事。

SK已经回到家乡,重拾希望,追寻自己魂牵梦绕的目标——成为一名教师。接受治疗时只有14岁的小男孩JA,时隔6年之后,现在也已经可以在德里嘈杂的市区独立行走。

一位母亲,她的3个儿子一生下来都患有白内障,孩子们去年都接受了治疗,如今,邻居再也不会嘲笑她是带着诅咒的人。先天性失明的兄弟俩,遭受了8年多的黑暗,几个月前终于见到光明,他们正为即将进入一所常规学校兴奋不已。

这些转变见证了合作的力量。普拉卡什计划要感激所有参与合作的科学家、医生、教育工作者和赞助者,他们共同推动了临床和基础科学研究。而我个人,毫无疑问应该感激那个蓝色的玻璃小碗,以及它曾经的、非常特殊的主人。

本文译者:宋坤是中国科学院生物物理研究所脑与认知科学国家重点实验室研究生,研究方向是注意、记忆的认知和神经机制。

本文审校:罗靖是中国科学院生物物理研究所脑与认知科学国家重点实验室高级工程师,研究方向是视知觉和注意的基本表达。

请 登录 发表评论