未来核能箭在弦上

撰文 约翰·M·多伊奇(John M. Deutch)

欧内斯特·J·莫尼兹(Ernest J. Moniz)

翻译 王颖

核电提供了全球1/6的电力,是除水力(提供的电力稍多于1/6)之外的主要“无碳”能源。核电站技术的成长遭受过挫折——1979年3月28日和1986年4月26日,美国三英里岛和乌克兰切尔诺贝利核电站相继发生事故,让公众至今记忆犹新,但是最近,一些核电站已经证明了自己显著的可靠性和高效率。全球的铀供应量非常丰富,足以满足现有反应堆在40~50年的使用寿命期间的全部核燃料需求。

由于人们对全球气候变暖忧心忡忡,调控温室气体排放量的可能性越来越大,美国和其他国家的政府和能源公司正在考虑修建一大批核电站,并且这种意愿越来越强,这也就不足为奇了。化石燃料替代品本身具有缺陷:在一个限制碳排放量的世界中,天然气具有相当大的吸引力,相对于其他化石燃料来说,天然气的碳含量较低,而且改进后的天然气电厂的资产成本也较低,但是电力成本对天然气价格极为敏感。近年来,天然气价格大幅度上涨,且变化无常,相比之下,煤的价格相对较低且较为稳定,不过煤却是碳密集度最高的电力源。如果要大规模发展煤电,并把进入大气层的碳排放量控制在允许范围内,就必须大规模验证和推广二氧化碳的捕集和封存技术,而这又将大幅度增加成本。由于这些问题,人们在考虑对天然气/煤发电厂进行新的投资时,变得犹豫不决。

所有这一切都意味着,核能有可能复苏。实际上,从2000年以来,全球有两万多兆瓦的核电一直处于联网运营中,其中大部分在远东地区。可是,尽管一些主要核电站经营者对核复苏兴趣盎然,但在美国却没有提交出一份有效订单。新建核电站的一些关键障碍,就在于资产成本高昂和核废料管理方面的不确定性。此外,全球的核电力扩容已引起人们担心,它可能无形中助长某些国家拥有核武器的野心。

2003年,我们联合主持了美国麻省理工学院的一个重要研究课题——“核能的未来”(The Future of Nuclear Power),分析了支持核能方案可能需要的条件。该项研究介绍了一个方案,根据这一方案,到2050年,全球核电力生产量可能在目前的基础上增加两倍,达到100万兆瓦,使全球减少每年8亿吨到18亿吨的碳排放量,具体数值取决于被核电站取代的发电厂到底是以天然气还是以煤来发电。在这种水平上,核电力将大大有助于稳定温室气体排放量——为了实现这个目标,到2050年为止,每年将需要削减70亿吨碳排放量。

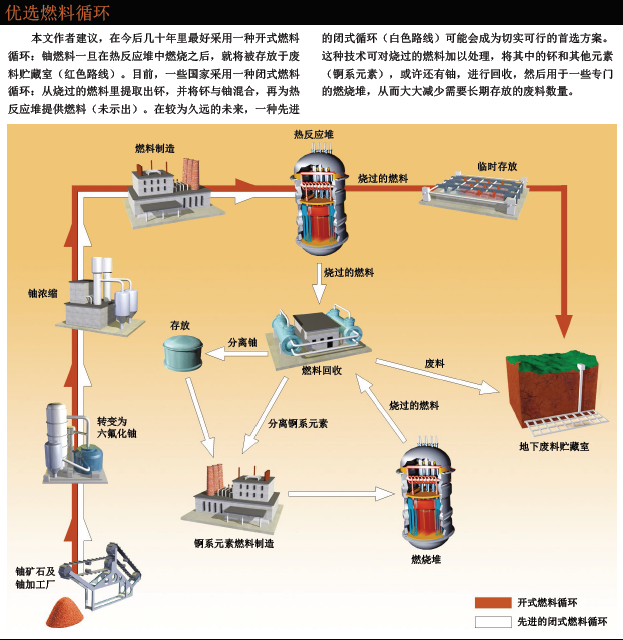

燃料循环

在今后数十年内,核电力发电的趋势可能还是采用开式燃料循环为好、改进型第三代反应堆为妙。

如果要将核电力扩大到这样一种程度,应当建造何种类型的核电站呢?首先要考虑的问题就是燃料循环(fuel cycle),这种循环既可以是开式的,也可以是闭式的。开式燃料循环也被称为一次循环,在这种循环中,铀燃料在一个反应堆里只“燃烧”一次,烧过的燃料被移除下来,存放于地下仓库里。这些烧过的燃料中含有钚,可以用化学方法将它提取出来,并转化为燃料,供另一座核电站使用——这就是闭式燃料循环,不少人大力提倡这种循环(参见《环球科学》2006年1月号威廉·H·汉努姆、杰拉尔德·S·马什和乔治·S·斯坦福所著《巧用核废料》一文)。

使用闭式燃料循环:从烧过的燃料中分离出钚,接着重新燃烧一种由钚和氧化铀混合而成的燃料。在比较久远的未来,也许在所谓的快(中子反应)堆中会出现一种技术,即重新循环利用所有超铀元素(transuranic,在元素周期表上排在铀之后的所有元素,例如钚便是一种超铀元素)。采用这种方法,核废料中几乎所有可以造成长期辐射污染的成分都被分离出来,从而平息有关核废料的争论。然而,要实施这项方案,我们就必须克服技术难题,跨越经济难关,做大量的研发工作。

通过一种闭式循环,从废料中回收可用成分,加以重新利用——相信我们不假思索就会选择这种方案,因为输出同样多的总发电量所需的原料更少,并且,由于少量放射性物质必须贮存上万年之久,回收利用废料则可使长期存放废料这一问题得以缓解。尽管如此,我们还是相信,在今后数十年内,开式循环才是最好的选择。首先,再循环利用的燃料费用比最初的铀燃料更加昂贵;其次,即使我们假设所有的核电站在运行寿命期间(每座核电站大约40~50年),全都采用一次燃料循环的方式,目前看来,地球上铀原料的储量,还能以合理的价格,保障全球核电力产量再增加两倍;再次,废料的回收处理和燃料的生产制造复杂而高度危险,它带来的近期环境风险将抵销长期废料存放所带来的环境利益;最后,在闭式燃料循环中,从废料中提取出来的钚,还有可能被转用于核武器制造。

在今后至少20年,或许在更长的时间里,继续处于主导地位的反应堆类型为轻水反应堆(light-water reactor),它使用普通的水(与重水不同,重水中含有氘)作为冷却剂(coolant)和慢化剂(moderator)。当今全世界运行中的大部分核电站都属于这种类型,这使得这种技术非常成熟,操作起来运用自如。

反应堆设计一般按代划分。最早一代为原型反应堆(prototype reactor),建于20世纪50年代到60年代初,它们常常属于同一种类型。第二代反应堆则是商用设计类型,大量修建于20世纪60年代末到90年代初。第三代反应堆在设计上有所改进,例如采用了更好的燃料技术和被动安全技术,一旦发生事故,反应堆无需操作人员干预就能自动关闭。1996年,第一台第三代反应堆在日本建成。后来的改进型第三代反应堆类似于第三代反应堆,但强化了它的优点。第四代反应堆目前正在研究之中,包括煤球炉式反应堆(pebble-bed reactor,球形燃料反应堆)和铅冷快(中子反应)堆等新类型(参见《科学美国人》2002年1月号詹姆斯·A·莱克、拉尔夫·G·贝内特和约翰·F·科蒂克所著《下一代核电站》一文)。不过,除了高温气体反应堆(煤球炉式反应堆就是一例)之外,第四代反应堆要等到数十年之后,才可能大量投入商业性使用。我们的方案只考虑到2050年,因此主要着眼于改进型第三代轻水反应堆。

煤球炉式反应堆展现了模块化核电站的前景,十分有趣。建造这种类型的反应堆,不用修建一个1,000兆瓦的大型核电站,只用建造一些每个可产生约100兆瓦电力的模块即可。在一些发展中国家和撤销核管制的工业国,这种方法可能特别具有吸引力,因为该方法涉及的资产成本要低得多。传统的大型核电站的确具有规模经济的优势,很可能使每千瓦电力成本变得更低,但是,如果核电站模块的大规模高效工业化生产可以实现,那么传统核电站的这种优势可能会受到挑战。南非计划,从2007年开始建造一座110兆瓦的煤球炉式示范核电站,预计将于2011年竣工,到2013年,可生产出大约165兆瓦的商用核电站模块。建造者希望能在全球——特别是在全非洲销售这种模块。

降低成本

减少核电站建设费用,缩短建设工期,按照几种标准化设计来批量建造核电站,均有可能降低核电力成本。

目前,比起新建煤或天然气发电厂生产的电力来,一些新建核电站生产的电力价格更贵。2003年,麻省理工学院研究报告估计,新建的轻水反应堆电力生产成本为每千瓦小时6.7美分。这个数字包括一个发电厂分摊在整个运行寿命上的所有成本,还包括一些诸如合理投资回报之类的项目。相比而言,在同等条件下,我们估计,一个新建煤发电厂的电力生产成本为每千瓦小时4.2美分。就一个新建天然气发电厂而言,成本对于天然气价格极其敏感,以目前较高的天然气价格(每百万英热单位约为7美元)而言,可能达到每千瓦小时5.8美分。

过去有些人持过分乐观的态度,认为核电力可能“便宜得无法估计”,因此对核电力成本估算的正确程度表示怀疑。但麻省理工学院的分析并非建立在核工业界的承诺之上,而是建立在过去的经验和现有核电站的实际经营业绩的基础上。有些人可能还会怀疑这类成本估算所固有的一些不确定因素。问题的重点在于,这些估算假定3种可选方案(核电、煤电和天然气发电)置于同一营运环境中,并且没有理由预期一些无法预计的费用(即“或有费用”)在这3种方案中产生的几率会有所有不同。此外,当一些公用事业单位在决定修建何种发电厂时,也将基于这样的估算来作出决定。

要将核电力方案的成本降至每千瓦小时6.7美分的基线下,可以采取几个步骤:将建设费用减少25%,就可使每千瓦小时电力成本降至5.5美分;将一个电厂的建设时间从5年缩短到4年,并在运行和维护方面加以改进,则可使每千瓦小时电力成本再削减0.4美分。每个电厂的融资方式可能主要取决于控制电厂厂址的一些规定。将核电站的资产成本降至与天然气或煤发电厂同一水平,则可弥合与煤发电成本(每千瓦小时4.2美分)的差距。如果业界仅按几个标准化设计方案来大批量建造核电站,这些减少核电力成本的措施似乎都完全可行——只是这一点至今尚未得到证明。

如果给碳排放量标定价格,那么核电力在经济上显然会大受欢迎(见下页框图)。我们将把这一标价称为碳排放税(carbon tax),不过不一定需要采用收税的形式。欧洲有一种系统,让碳排放指标在公开市场上进行交易。2006年初,指标销售价格达到了每吨碳排放100多美元(即每吨二氧化碳27美元),不过价格目前已下降了50%左右。仅对每吨碳征收50美元的排放税,便使煤发电厂的电力成本提高到每千瓦小时5.4美分。当税率达到每吨碳200美元时,煤发电成本将迅速上升到每千瓦小时9美分。天然气发电情况则要比煤电好得多,在每吨200美元的碳排放税下,发电成本仅增至每千瓦小时7.9美分。化石燃料发电厂可通过碳的捕集和封存技术,来避免这一假定的碳排放税,但在数额上,这一净化成本与碳排放税相差无几。

美国已经多年没有修建过一座核电站,因而敢于吃螃蟹的公司在建造最初几座新核电站时,将会遇到不小的困难:在新许可证的发放过程中必须承担附加风险,还将面临一些额外开销(而随后的运营者则不必承担)。为了帮助克服这些困难,2005年美国《能源政策法》补充了一些重要条款,例如对于新建的核电站,在最初8年的运营期间,给予每千瓦小时1.8美分的税收减免。这种税收减免有时被称为“率先行动者激励政策”(first-mover incentive),将对新建核电站投入联网运营的最初6,000兆瓦电力,提供政策优惠。有一些联合企业已经跃跃欲试,开始计划利用这些新的激励政策。

废料管理

地下处置法是贮存核废料的首选。启用核废料永久性贮藏设施之前,强化在反应堆所在地临时贮藏核废料的方案必不可少。

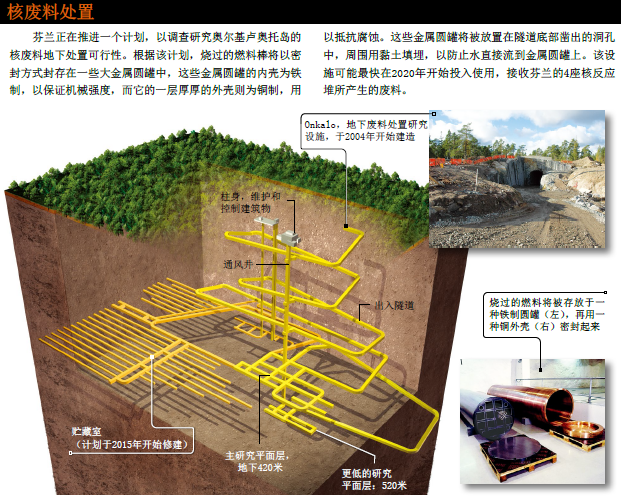

核电复兴所面临的第二大障碍,就是废料管理问题。迄今为止,世界上还没有一个国家装备了一种系统,能对烧过的燃料和核电站产生的其他放射性废料进行永久性处置。呼声最高的是地下处置法,即将废料存放于地下数百米深处。采用这种方法,在上万年的时间里,通过工程加固屏障(例如废料容器)和地质屏障(贮藏室挖掘地点的天然岩石构造和有利的水文地质盆形构造),可以防止这些废料泄漏。数十年来,科学家们的研究都支持这种地下处置方案,对于可能将放射性核素(radionuclide)从贮藏室泄漏到生物圈的过程和事件,他们已了如指掌。不过,尽管在技术上有了足够的信心,要审定和认可一个地下核废料处置地点,仍然困难重重。

一个最好的例证,就是在美国内华达州亚卡山建造核废料贮藏设施的提案。在长达20年的时间里,研究人员一直在对该地点进行研究。最近他们发现,该地点拥有的水比预先料想的要多得多。美国核管理委员会(NRC)是否会批准这一提案,也仍是一个未知数。

在解决废料管理上的推迟延误(即使获得批准,在2015年之前亚卡山也不可能接纳废料),可能让建造新核电站的努力变得复杂起来。1998年,美国政府通过立法,打算开始将烧过的燃料从反应堆所在地运往贮藏室。由于未能实现这一计划,在许多反应堆所在地必须存贮更多核废料,这在相邻地区引起了公众的担忧。

芬兰或许会成为修建高放射性核废料永久性存放场地的第一个国家。在芬兰奥尔基卢奥托岛——两个核反应堆的所在地,一个被称为Onkalo的地下研究设施的挖掘工作已经展开,该设施将在地下延伸约半公里。研究人员将对那里的岩石构造和地下水进行研究,并在真正的地下深层条件下对处置技术进行试验。如果一切按部就班,并获得必需的政府批准,那么在2020年就可望将第一批废料装运罐放置就位。到2130年,该贮藏室将竣工,进入通道将被充填密封。自从20世纪70年代末以来,为该设施提供的资金就一直被平摊到芬兰核电力的价格上。

在美国,为了解决废料管理问题,美国政府应明确规定,在全国各地的商用反应堆所在地存放烧过的燃料,集中到一个或多个联邦临时存放地点,直到永久性处置设施建好。废料可临时安全可靠地延期存放一段时间。这种延期暂存时间或许很长,甚至长达100年,这将是废料处置策略的必要组成部分。这样做还有其他一些好处,包括减轻了美国政府和业界身上的压力,使他们不必马上去寻求一个草率的处置解决方案。

与此同时,美国能源部不应废弃亚卡山方案。相反,应重新评估该地点在各种条件下的适应性,并且根据需要修改该工程项目的时间表。如果全球核电力增加到100万兆瓦,那么在开式燃料循环中就会产生大量高放射性废料和烧过的燃料,每隔3年半就足以填满一个亚卡山大小的贮存设施。在民意方面,大量核废料的产生成了阻碍核电力扩展的重要因素,不过这是一个能够解决的问题,也是必须加以解决的问题。

核扩散威胁

未来核电力将增加两倍,建立国际性核燃料供应国/消费国这一模式,可降低核扩散风险。

除刚刚描述的美国核废料管理规划之外,美国总统还应继续外交努力,建立一个核燃料供应国与消费国的国际系统。像美国、俄罗斯、法国和英国那样的供应国,应向核计划规模较小的消费国出售新燃料,并保证从消费国那里收回烧过的燃料。反过来,这些消费国应放弃建造核燃料生产设施。这一方案可大大缓解核武器扩散的危险,因为核扩散的主要风险并不牵涉到核电站本身,而是涉及核燃料浓缩和再生工厂。在一个核电力将增加两倍的世界里,一个将燃料租借给用户的方案是必然趋势,因为这样一种核电力增加,将不可避免地使核电站扩散到一些存在着核扩散隐患的国家中去。

这种方案切实可行的一个关键因素在于,对于小型核电力计划来说,生产燃料没有经济意义。实际上,这个世界已经被划分为供应国和消费国——这一市场现实为上述说法提供了佐证。建立这种供应国/消费国模式,主要是通过一些强化商业现实的新协定,使当前的局面更长久地定型下来的问题,当然这并非易事。

上述提案对于消费国具有吸引力,因为这能使它们获得有保证的廉价燃料供应,而且还摆脱了废料处理的烦恼。不过,其他一些激励措施也应落实到位(例如,如果建立起一种碳排放指标的全球交易体系,那么只要消费国家遵守燃料租借规则,就可以因为其新建的核电站而得到碳排放指标),因为消费国可能会批准一些突破防止核武器扩散条约限制的规定。

目前,国际社会可能宁愿将一些国家视为“消费国”,也不愿让它们成为浓缩铀生产国。但是棘手的案例还不少。巴西就是一个正在迅速发展核计划的国家,据推测,那里正在建设一个铀浓缩设施,以便为该国的两座核反应堆提供燃料。在核扩散问题不再继续恶化的情况下,如果全球核电力想要继续增长,那么就必须对某些国家采取协调一致的措施。

尚未确定的未来

如果要在2050年实现全球一太瓦核电力的计划,就必须采取有效措施来降低核电站成本、强化核废料管理和防止核扩散。

一太瓦(即100万兆瓦)的“无碳”电力,是在本世纪中期大幅度削减预计的二氧化碳排放量所必须达到的规模。到2050年达到一太瓦核电力,任务肯定艰巨,需要每个月新增约2,000兆瓦核电力。在数十年间,投入其中的资本总额需要达到两万亿美元。并且,核电站成本的降低、核废料管理和防止核扩散的国际燃料循环制度,必须在今后大约10年内予以全面积极地解决。工业国家和诸如中国、印度和巴西之类的新兴经济大国,对化石燃料使用产生的二氧化碳排放量定价的高低程度,也将成为一个重要的决定因素。

核电力的经济性,并不是决定其未来使用前景的唯一因素。公众对核电的认可,还取决于核安全和核废料等问题的解决情况,美国和许多欧洲国家的未来核电力也仍在讨论中。对于安全性问题,全力实施NRC规程必不可少,但违规的情况仍时有发生。

麻省理工学院的研究报告所提出的方案指出,如果全球打算实现一太瓦核电力,那么美国可能要将其核电力供应能力在目前的基础上提升两倍,达到约30万兆瓦。这样一个方案最终得以实施的可能性,将主要取决于未来的10年——取决于美国2005年《能源政策法》中“率先行动者激励政策”的实施力度,取决于美国政府将烧过的燃料迁出反应堆所在地的能力,还取决于美国是否会制定出大幅度限制二氧化碳排放量的政策。

请 登录 发表评论