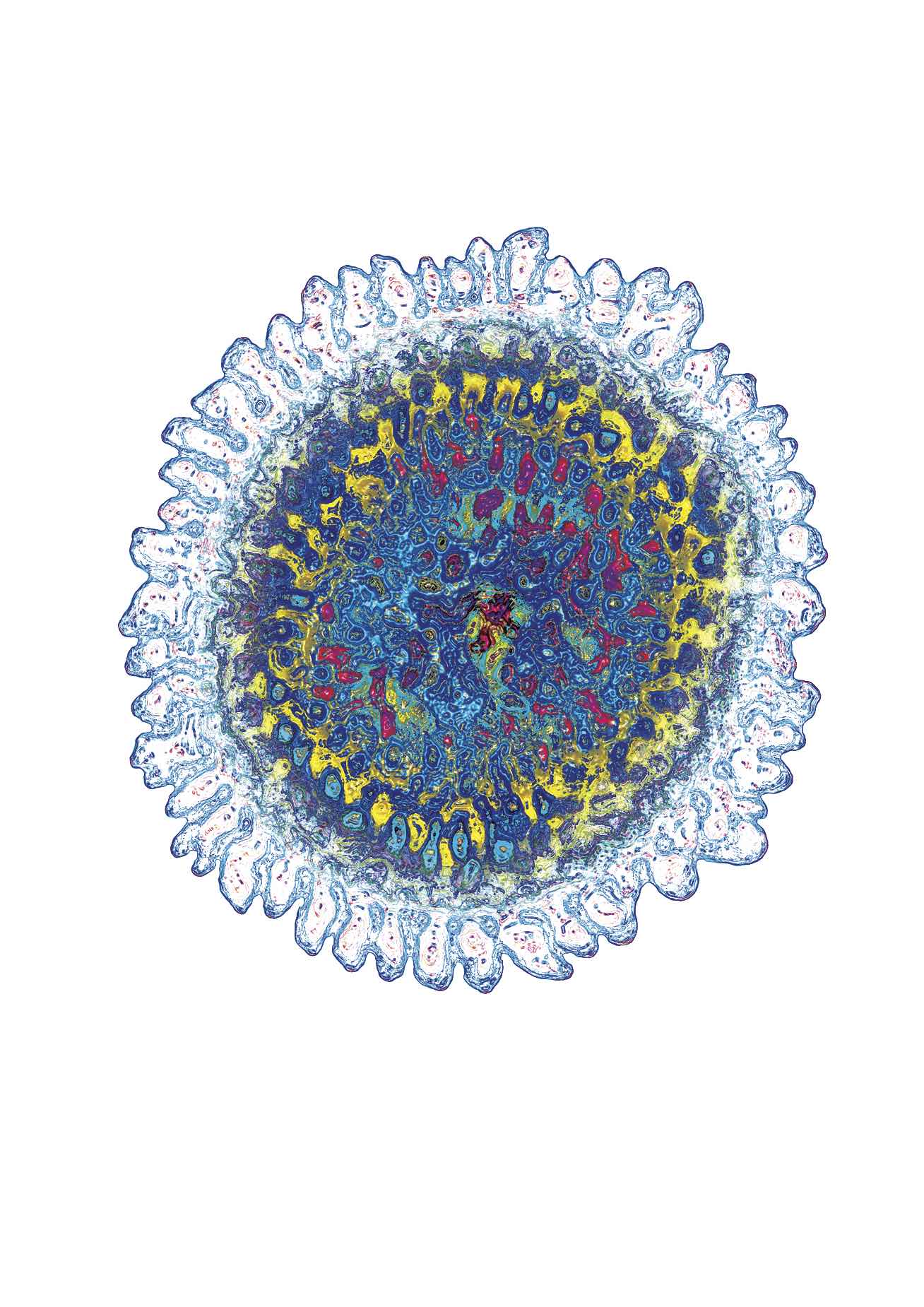

科学家在实验室中制造出了新的流感病毒。

撰文 詹宁·因泰兰迪(Jeneen Interlandi)

翻译 揣少坤

这是一项罕见的研究,结果还未发表,就引起了人们的极度恐慌。不过,在流感季,与流感相关的研究都会成为热门话题。

长期以来,流行病学家一直在争论H5N1病毒(即禽流感病毒)发生大流行的可能性。一方面,该病毒在人类中的传播过于低效,自从1997年出现以来,它们引起的感染病例不足600个,这会让人觉得,这种病毒似乎并不那么可怕。而另一方面,当H5N1传播时,却又相当致命:感染人群的死亡率接近60%。数年研究表明,任何增强该病毒传播能力的基因变异,同时也会削弱它们的致命性。然而在去年年底,威斯康星大学麦迪逊分校的河冈义裕(Yoshihiro Kawaoka)和荷兰伊拉斯姆斯大学医学中心的罗恩·富希耶(Ron Fouchier)准备投稿发表的一系列研究,却得出了截然不同的结果。

两位科学家分别发现了一些基因突变(富希耶发现了5种),这些突变能提高H5N1病毒在人群中的传播能力,却不会降低该病毒的致命性。

上述结果是否应该发表,引起了很多争议。批评者认为,如果上述研究方法或基因序列公之于众,就等于把一种“生物武器”拱手送给了潜在的恐怖分子。他们还担心,这些人造病毒可能从实验室泄漏。

支持者则认为,自然产生这类突变病毒,引发全球大流行的危险,要远大于恐怖分子所带来的威胁。弄清楚哪些突变组合可以大幅提升H5N1在人群中的传播能力,将有助于流行病学家尽早找出对策。比如,他们可以在这些新病毒中试验已有疫苗的效果。

2011年12月中旬,美国国家科学生物安全咨询委员会(NSABB)对两篇论文进行了审核。同时,大多数专家都认为,应该用更好的方法来开展此类研究。

美国明尼苏达大学的传染病学家、NSABB成员迈克尔·T·奥斯特霍姆(Michael T. Osterholm)说:“70年来,物理学家也在从事各种敏感和机密的研究,在生命科学领域,我们也应该找到同样的方法,在不威胁公众安全的前提下,继续这些研究。”

请 登录 发表评论