经过数十年的寻找,科学家似乎找到了那个难以捉摸的粒子——希格斯玻色子,这个新发现的粒子可能会结束粒子物理学的一个旧时代,开启新纪元。

撰文 奎多·托内利(Guido Tonelli) 吴秀兰 (Sau Lan Wu) 迈克尔·赖尔登(Michael Riordan) 翻译 陈国明

那天晚上,许多年轻科学家通宵达旦地工作,梳理他们刚刚拿到的数据。科学家寻找希格斯玻色子已经很久了,它是标准模型(一个描述亚原子世界的理论)预言的最后一个粒子。虽然在LHC这个庞大的对撞机上,科学家可以进行很多实验,但只有ATLAS(超导环场探测器)和CMS(紧凑型μ介子螺旋探测器)这两个实验的主要任务是寻找希格斯玻色子。每个实验都有一个巨大的探测器,当质子和质子在探测器中心对撞时,会喷射出大量的亚原子碎片,探测器就负责将这些碎片记录下来。通过详细、独立地计算这些残留物,科学家就可以揭示转瞬即逝的新现象,包括这个难以捉摸的希格斯玻色子,但对撞过程还会源源不断地产生低能背景粒子,它们也会在探测器上留下大量的径迹和能量沉积,混入我们感兴趣的信号中,所以探测器必须有能力把有意义的信号筛选出来,这就像在消防车的水枪口喝水,把水里含有的“金沙子”用牙齿剔出来。

幸运的是,科学家很清楚自己要寻找的目标是什么。一开始,LHC运行得并不顺利,甚至还发生了灾难性事件。2008年,就在LHC运行的第9天,两个磁铁之间的焊接点因高温熔化,产生了强大的火花,击穿了周边的液氦罐,成吨的液氦喷发而出,损坏了大量昂贵的超导磁铁。经过停机修理后,LHC于2011年重新运行,产生了大量的实验数据,科学家也看到了一点希格斯玻色子存在的迹象。

2011年10月底,LHC按原计划进行冬季检修。ATLAS实验的发言人——法比奥拉·吉阿诺蒂(Fabiola Gianotti)和CMS实验的发言人以及本文作者托内利,举行了一场特别的联合发布会。CERN的大礼堂座无虚席,两个实验的发言人分别宣布,他们在实验中看到了暗示希格斯玻色子存在的峰值(一般意味着有新粒子产生)。

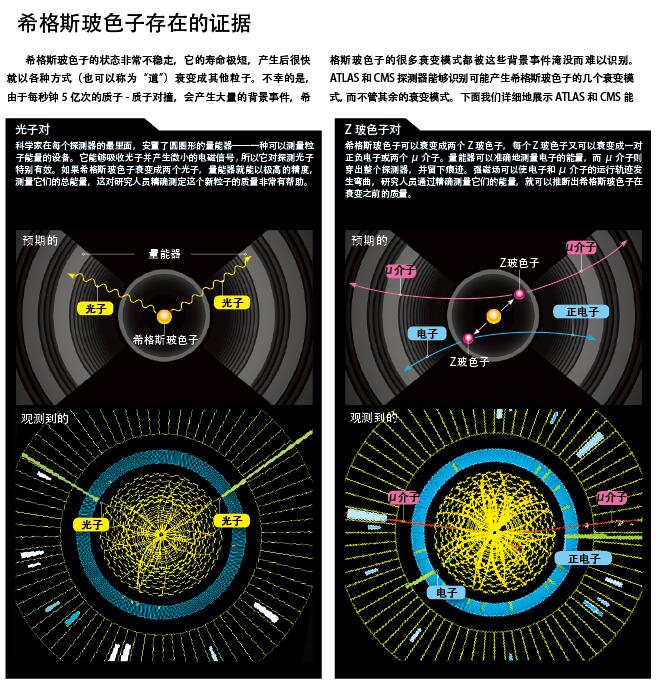

并且,这两个实验组的新发现也有共同特点。它们都产生了几十个双光子事件,两个光子携带的总能量都在125GeV左右(GeV是粒子物理中一个标准的质量和能量单位,1GeV大约等同于一个质子的质量),如果质子在对撞过程中产生了短寿命的希格斯玻色子,那么它就可以衰变成这样的两个光子。除此之外,这两个实验组有几次还都发现了4个带电轻子(带电轻子指电子或μ介子)事件,这4个轻子所携带的总能量也在125GeV左右,它们也可能是由希格斯玻色子衰变而来(见下页图)。以上两种信号的同时出现是前所未有的,这暗示着新东西真的要出来了。

由于粒子物理学的严谨性,科学家在2011年看到的迹象,还不足以让他们宣称发现了希格斯玻色子。上述数据以前也出现过,它们只不过是由统计涨落造成的,存在的时间也极短。LHC在2012年春季的运行很顺利,前11周产生的数据就已经超过2011年全年的数据总和,这些新数据完全可能把峰值磨平,使之淹没在背景“噪音”中。

当然,也存在相反的可能,峰值不是由统计涨落造成的,而是实验真的产生了希格斯玻色子。如果是这样,这些新数据就可以使研究人员正式宣称,找到了希格斯玻色子,从而为几十年的寻找画上句号,开始一个研究物质和宇宙的全新时代。

前期探索

希格斯玻色子并不是一般的粒子。许多相互交织在一起的理论共同构成了现代粒子物理的标准模型,而希格斯玻色子则是这个标准模型的基石。1964年,英国爱丁堡大学的彼得 · W·希格斯(Peter W. Higgs)提出了微妙的希格斯机制,预言了希格斯玻色子的存在。比利时科学家弗朗索瓦·恩格莱特(François Englert)、罗伯特·布绕特(Robert Brout)和英国的三个理论物理学家也分别提出了这个机制。通过该机制,希格斯玻色子给所有其他的基本粒子赋予了质量。实际上,希格斯玻色子是希格斯场的一种表现,而希格斯场就像飘逸的气体,布满宇宙的每个角落,并为各个基本粒子提供独特的质量。标准模型预言了多个基本粒子,上世纪70年代,科学家发现了夸克和胶子,80年代初又发现了大质量的传播弱相互作用的W和Z玻色子。到目前为止,标准模型预言的所有基本粒子基本上都找到了。

虽然理论物理学家断言,一定存在希格斯玻色子或者类似的粒子,但他们也不知道这种粒子确切的质量大小,再加上其他各种原因,使得实验物理学家不知道从哪里着手来寻找它。1984年,科学家在一个经过改进的正负电子对撞机(位于德国汉堡)上,看到了一个大约有9倍质子质量的粒子,并认为它可能是希格斯玻色子,但随后的研究否定了这一看法。

大多数理论物理学家认为,希格斯玻色子的质量应该比这个粒子大10到100倍。如果是这样的话,科学家要发现它,就需要建造比美国费米国家实验室在1983年建造的6千米长的正反质子对撞机——Tevatron(万亿电子伏加速器)更为强大的加速器。也是在1983年,CERN开始建造价值高达10亿美元的大型电子对撞机(LEP)。这个位于日内瓦附近、27千米长的环形隧道,横跨法国和瑞士边界。虽然LEP也可以进行其他重要的物理实验,但寻找希格斯玻色子是其更为重要的任务。

上世纪80年代末,在美国总统里根“大胆设想”(think big)观念的鼓舞下,美国粒子物理学家推出了一项宏伟的计划——建造更大的、造价几十亿美元的对撞机,它被命名为超导超级对撞机(SSC),这台质子-质子对撞机的对撞能量可达40TeV(即40 000GeV)。科学家打算用SSC来寻找希格斯玻色子,即便它的质量达到1 000GeV。

由于SSC在建造过程中预算值超出一倍,达到100亿美元,美国国会在1993年投票终止了这个项目。心情沮丧的美国粒子物理学家重新回到费米实验室和CERN,继续寻找希格斯玻色子。不久之后,LEP和Tevatron的一些新发现和精确测量,暗示希格斯玻色子的质量不会大于200GeV,这也表明,费米实验室和CERN的对撞机有能力发现它,但经过10多年的寻找,物理学家还是没有找到任何希格斯玻色子的迹象。

2000年夏天,就在LEP运行的尾声,物理学家做了一个大胆的决定——把LEP的对撞能量提高到超出其设计的标准,果然,希格斯玻色子的踪迹开始显现了。2000年9月份,4个LEP实验中的两个,都发现了一个Z玻色子和一个神秘粒子,这个神秘的粒子质量为115GeV,能够衰变成两个底夸克,很可能是希格斯玻色子。于是,当时的CERN负责人卢西亚诺·迈艾尼(Luciano Maiani)决定在那个秋天,将LEP关闭的时间推迟6个星期,可惜在这6个星期中,研究人员只是看到了一个可能的事例,这对发现希格斯玻色子来说显然是不够的。经过一次激烈的辩论后,迈艾尼决定关闭LEP并开始建造LHC——用于寻找希格斯玻色子。

接近发现

LHC是人类自古以来建造的最辉煌的高技术产物。它是由项目主管林登·埃文斯(Lyndon Evans)领导数百个加速器物理学家和工程师,在原来LEP隧道里建造而成的,但原来LEP的部件几乎一个都没用。建造LHC的主要部件包括1 200多块超导二极磁铁,是由法国、德国和意大利的一些公司研制。这些圆柱形的磁铁闪闪发光,长度可达15米,每一块的价值都接近100万美元,可能是迄今为止最复杂的部件。这些磁铁包含两根束流管,管的周边上是铌钛合金做成的超导磁铁线圈,科学家将这些线圈浸入液氦中,使它们的温度降至-271℃。两股以接近光速运行的质子束流,在LHC里面相向而行,能量可达7TeV。

相比闪光来说,这些束流更像脉冲激光。每股束流约包含1 400个束团,而每个束团又大约含有1 500亿个质子——这个数字与银河系中星体的数目相当。一般情况下,当两个束团迎头交叉而过时,大约有10到30对质子相撞,按照这个几率,一次实验中,每秒钟大约就有5亿次对撞。

相对于正负电子对撞,质子的对撞更加复杂。加州理工学院的理论物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)曾将质子与质子的对撞比作垃圾桶与垃圾桶的对撞,意思是说对撞会产生一堆没用的东西。质子是由夸克和胶子组成的复合体,实际的对撞发生在这些夸克和胶子之间。当它们的对撞能量达到100GeV甚至1 000GeV时,对撞事件才是有意义的。利用复杂的探测器、特制的电子设备以及功能最强大的计算机,物理学家要从数十亿个无趣的低能对撞中,筛选出几个有意义的事件。

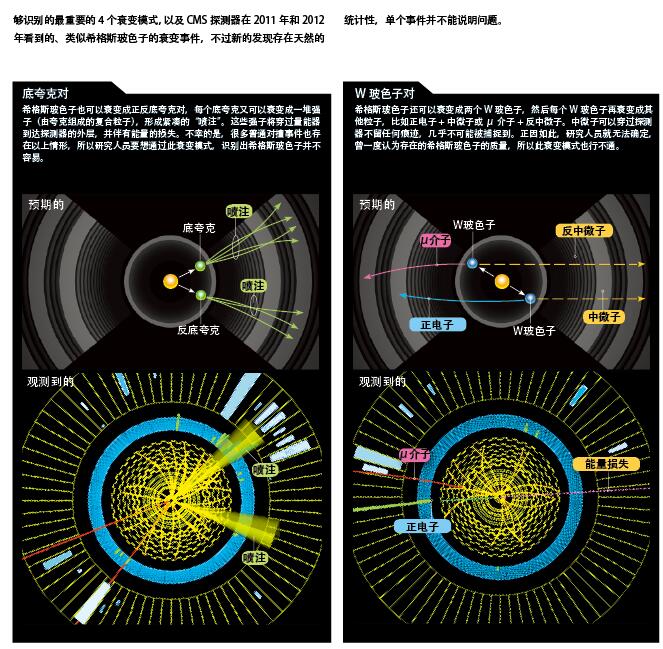

ATLAS和CMS实验都不能直接看到希格斯玻色子,因为在它产生的瞬间就衰变成其他粒子。科学家要根据其内禀特性来寻找它的踪迹。希格斯玻色子的衰变方式取决于它的质量,它能以各种方式衰变成质量较轻的粒子。2011年,人们开始把注意力集中在双光子和4轻子这两个稀有衰变道(即衰变方式)上,因为这两种信号可以从数量巨大的、能轻松淹没希格斯粒子信号的背景事件中凸显出来。

2008年的磁铁事故,使得LHC的对撞延期了好几年,这给费米实验室的物理学家发现希格斯玻色子提供了最后的机会。 Tevatron计划在2011年9月关闭,然而就在关门前夕,Tevatron上的两个实验CDF和D-Zero,产生了比预想值更多的底夸克对,它们的总能量范围在125GeV到155GeV。然而就像LEP的关闭一样,这些发现并没有足够的理由让Tevatron获得“缓刑”,很快Tevatron就停机了。(今年3月,费米实验室的物理学家发表了更详细的分析结果,他们在125GeV处看到了一个很宽的峰,此次发现支持了2011年CERN的结果。)

疑似希格斯玻色子

到2012年5月,LHC达到了最好的运行状态,产生数据的速度比Tevatron的最高水平还要快15倍,这要感谢斯蒂芬·迈尔斯(Stephen Myers)领导的加速器专家和运行团队的努力。20年来,ATLAS和CMS实验组的几千名物理学家建造并运行探测器,设计和安装计算机系统,并把数据传输到世界各地,他们还研制新颖的硬件设施和计算机软件,以识别出我们最感兴趣的事件。此外,这些物理学家还得编写程序,将最有意义的事件,从他们获得的海量数据中挖掘出来。为了得到新的发现,他们不遗余力地工作。今年6月中旬,随着实验数据包的打开,研究人员要在海量的数据中,筛选出最有意义的事件。那晚,研究生和博士后通宵达旦地工作,他们热切地希望向其他人展示自己的分析结果。

在2012年6月15日那个炎热的下午,CMS的物理学家准备在CERN的222房间开会,聆听年轻人的报告。没过多久,房间里就挤进了几百个CMS的成员(CMS实验组总共有3 000多人)。由于椅子不够,很多人就站着或坐在地板上。这些人当中的大多数,头天晚上都没怎么睡觉,房间里充满着紧张和兴奋的气息。

第一个报告是关于希格斯玻色子的一种可能衰变途径——衰变成一对W玻色子,在科学家最感兴趣的低质量区域,研究人员看到了更多的W玻色子,但这个信号很微弱,并没有让大家兴奋起来。接下来的报告则是关于罕见的4轻子和双光子的衰变,报告中显示,今年获得的信号与2011年的一致,都是在125GeV附近,看来希格斯玻色子终于露面了。然而就在6个月前,大家还是干着急,而如今研究人员迅速意识到,如果把去年和今年的结果结合起来,CMS实验组基本上就可以宣称他们发现了希格斯玻色子。在这两个关键的报告过后,房间里爆发出热烈的掌声。

类似的事情也发生在ATLAS实验组。当他们看到新数据时,很多研究小组开始情不自禁地庆祝他们的成功。在粒子物理学领域,研究人员有一个严格的规定,要宣称一个新的发现,实验精度必须要超出5倍标准差,也就是说,统计涨落导致误差的几率小于三百万分之一。研究人员经过一星期的昼夜不停的工作,发现他们实验结果的精度已经超过5倍标准差。当他们意识到的这一点的时候,人群中爆发出欢快的尖叫和长久的掌声。

当时,关于这个新发现的消息,已经泄露出去了。全世界越来越多的人知道了这个消息并来打探,所以研究人员要做好保密工作,保证在官方正式公布这个消息之前,不能泄露更多的信息,特别是有些具体内容还可能会更改。虽然ATLAS和CMS成员之间也不允许相互讨论最新的分析结果,但由于人们等待希格斯玻色子的出现等得实在太久了,所以私下的讨论是没法禁止的。研究人员在CERN的餐厅里、走廊上悄悄地谈话,这是不是预示着将有大事发生,因此,科学家向公众公开这个消息的压力骤然增大了。

2012年6月22日, CERN现任负责人罗尔夫·迪特·霍耶尔(Rolf-Dieter Heuer)看了一眼最新结果之后,会见了吉阿诺蒂与来自加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的CMS新发言人约瑟夫· 因坎代拉(Joseph Incandela)。就在当天,CERN理事会(CREN的最高权力机关)要求霍耶尔召开一个新闻发布会。不久之后,霍耶尔便决定在7月4日举行一个联合研讨会,结束以后将与媒体见面。凑巧的是,第36届国际高能物理大会也于那天在澳大利亚墨尔本召开。

为了在大礼堂得到一个好的座位,头天晚上有好几百人在过道里排队,一边打瞌睡一边等候礼堂门的打开。不过礼堂前排的几个位置,他们是不能抢的,因为已经预留给了迈尔斯(Myers)、项目经理埃文斯(Evans)以及CERN的4位前任负责人,自LHC建设以来,这几位负责人为此付出了很多。希格斯也刚刚飞抵日内瓦,当他满怀激动地走进会场,并在恩格莱特旁边坐下时,会场里爆发出经久不息的掌声。

因坎代拉和吉阿诺蒂急速地翻动着幻灯片,介绍新的实验数据和结果——主要是2012年的测量结果。去年12月,研究人员用双光子事件数据绘制的图表,在125GeV到126GeV处有一个显著的峰值。而在这次的两个实验中,研究人员还看到了几十个额外事件——一个重粒子衰变成4个带电轻子,这个重粒子的质量也是125GeV,也就是说,在4轻子事件中,也存在一个微弱的峰。

这就确定无疑了,把4轻子事件的结果和双光子事件结合起来,ATLAS和CMS都确定,这个峰值是由统计涨落造成的可能性小于三百万分之一,也就是说,这是一个真实的新粒子。当人们将镜头对准希格斯时,他正掏出手绢擦拭眼睛。

在研讨会快结束的时候,霍耶尔得意地说:“我想我们得到了希格斯玻色子,”在持续的掌声过后,他接着说:“我们有了一个新发现”,不过他最后还是保守地说:“我们看到了一个与希格斯玻色子一致的新粒子”。

物理学的新时代?

现在几乎没有人怀疑LHC上出现了新粒子,但它究竟是什么粒子?CERN的物理学家谨慎地把这个新粒子叫做“疑似希格斯玻色子”,他们认为,要更准确地确定这个新粒子的特性,还需要更多的实验数据。根据标准模型,希格斯玻色子的自旋应为0。研究人员将LHC的数据与Tevatron最近的分析做了对比,结果表明,这个新粒子的自旋确实倾向于0,但是CERN还没有确切的证据证明它的自旋就是0(Tevatron在7月2日公布了最新结果,显然为了凑CERN的热闹),并且它衰变成双光子的几率也比预言值大。是不是哪儿弄错了?这是否暗示出现了令人着迷的新物理现象?

这个新粒子是标准模型预言的希格斯玻色子,还是个冒名顶替的家伙?目前,理论物理学家和实验物理学家都把注意力放在这个问题上。要解决这个问题,研究人员还需要更多的数据以及对其各个衰变道的精确测量。在7月下旬提交的正式文章中,就包含了更多的衰变道,这些衰变道给出的结果与标准模型并不矛盾。CMS的实验结果仍然保持在5倍标准差,而ATLAS则有增强。CERN的理论物理学家约翰·埃利斯( John Ellis)和特佛·攸(Tevong You)将Tevatron和LHC的数据综合起来分析,结果表明这个新粒子“走起来和叫起来都像希格斯玻色子”(西方有句谚语:不但走起来像鸭子,而且叫起来也像鸭子)。

此外,这个新粒子与一对高能光子的耦合也引起了人们很大的兴趣。因为希格斯玻色子赋予基本粒子质量,基本粒子的质量越大,它与希格斯玻色子的耦合就越大。光子的质量为0,因此它与希格斯玻色子的耦合需要通过其他大质量的粒子。从目前的统计数据来看,希格斯玻色子与光子的耦合强度比预期值要大,这暗示着存在其他新的大质量粒子(在超对称和其他理论中有预言)介于其中,使得它们之间的耦合强度增大。如果今后的统计数据仍然支持这个结果,这就强烈地暗示存在超出标准模型的物理现象。

这一划时代的新粒子的发现标志着一个时代的结束,也预示着一个令人兴奋的新时代的到来,我们将在TeV(万亿电子伏)能区的研究开始新的征程。在经过了几十年的沉闷期,现在理论物理学家和实验物理学家之间的互相交流、互相促进又活跃了起来,粒子物理学又获得了发展的动力。对这个迷人的新粒子以及它潜在的伙伴粒子的深入研究,科学家可以回答目前存在的一些问题。比如这个新粒子是否与导致宇宙大爆炸的暴胀机制有关?它与充满宇宙的暗物质之间有没有相互作用?在更高的能区,是否存在新的物理机制或物理过程?如果存在,它们能否保持脆弱真空的稳定性,使我们的存在免受威胁?

我们在庆贺标准模型胜利的同时,也要注意到,这种小质量希格斯玻色子对于新物理是非常敏感的。这个新粒子为我们开辟了一个新的研究领域。它的性质是否与理论预言的完全一致?如果不一致,并且这种差别是由统计涨落造成的,那么几个月以后这种不一致就会消失。或许,这种不一致也暗示着有趣的新物理现象。

本文译者 陈国明是中国科学院高能物理研究所研究员,CMS实验中国组物理分析负责人。

请 登录 发表评论