“我在杀人的时候睡着了”这种辩护听起来不可思议,但实际上一些睡眠障碍患者在处于梦与醒之间,或者我们所说的梦游状态时,真的会把悲剧变成现实。

撰文 詹姆斯·弗拉霍斯(James Vlahos) 翻译 阮南捷

对阿多奥进行评估后,睡眠障碍研究中心的医生让他在2005年8月10日回来做一次24小时脑电图记录,以研究他的大脑在睡眠过程中产生的电波。到半夜时,阿多奥开始翻来覆去并粗暴地拉扯连接电极的电线,以至于把自己的一绺头发都扯了下来,但他仍然没有醒过来。第二天,睡眠障碍研究中心的联席主任米歇尔·鲍诺曼(Michel Bornemann)告诉阿多奥,依据这次研究的结果,可以把他诊断为一种叫做非快速动眼异睡症(non-REM parasomnia)的睡眠障碍。当说到阿多奥在睡梦中把感应器扯掉的事时,鲍诺曼问道:“你没感到疼痛或者拉扯吗?”

“一点都没感觉到。” 阿多奥肯定地回答。

这年的10月17日,阿多奥再次来到睡眠障碍研究中心,并预约了下一次复诊的时间。他说鲍诺曼用来治疗梦游症的镇静药好像作用不大,于是鲍诺曼把原来1毫克的用量增加到了2毫克。医生打心眼里希望帮助他的患者。鲍诺曼回忆说:“他是我见过的最好的人——友善、热情。我根本不会想到他心中会有任何邪念。”

阿多奥再也没有回来。睡眠障碍研究中心的医生们几个月后终于知道为什么了。一封来自明尼苏达州公设辩护人办公室的邮件告知他们,就在2005年10月19日,阿多奥因为杀死自己的妻子遭到指控和逮捕,这距离他上次到中心看病仅仅两天时间。信中说:“我们想得到你们的指教,该人的罪行是否跟他的睡眠障碍有关。”

“梦中杀手”

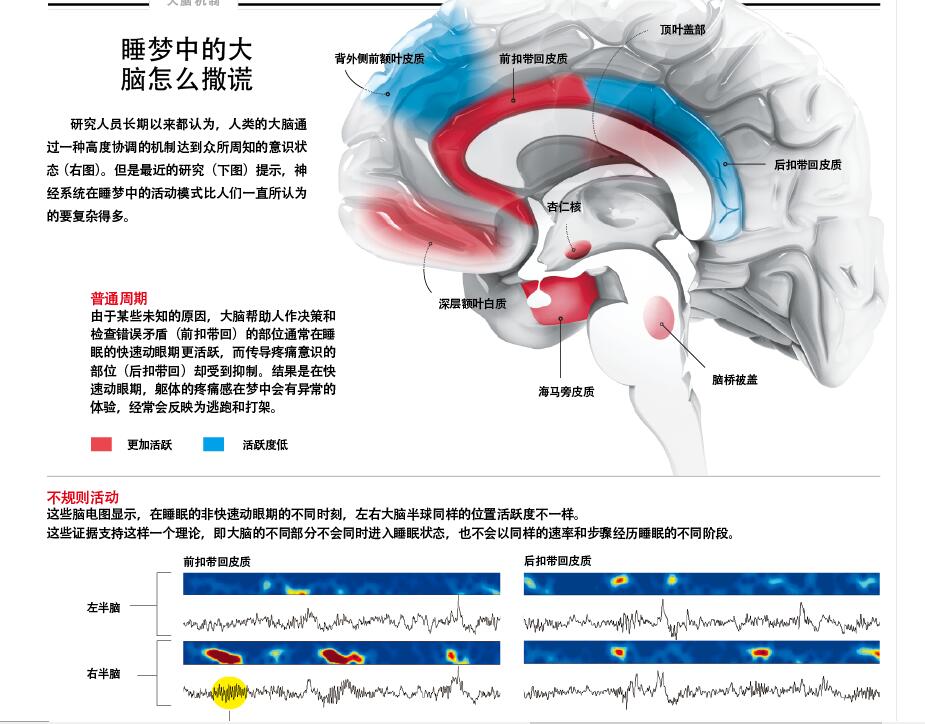

关于睡眠,看起来最基本也最没有争议的事实恐怕就是,一个人要么睡着了,要么醒着。当然,科学家把无意识状态又细分为快速动眼期(REM)和非快速动眼期(NREM),而后者又可以细分为三个阶段。总之,一个多世纪以来,对大多数研究人类睡眠的科学家来说,他们认可这样一个观点:睡和醒是两个截然不同的状态,并有清晰的分界。

这些看似清晰的界限之所以被法官和陪审团质疑,就是因为有像阿多奥这样的嫌疑人,把睡眠障碍用于对罪行的辩护。“我杀人的时候睡着了”听起来就像典型的诡辩,每当这种时候,科学可能就会被当作借口,用来免除个人应该担负的责任。毕竟,如果一个人能够骚扰、伤害或杀死别人,他的脑袋会不清醒吗?不过,在过去二十年里,睡眠科学因一套新理论而取得了革命性突破,这个理论有助于解释从梦中犯罪到睡眠本身的自然基础等一系列问题。正如鲍诺曼所说:“醒还是睡并非一个黑白分明的现象,要看它出现在什么情形下。”

一个人的机体处于激活状态,但同时,精神却处于休眠状态,在我们的文化和法庭案例中并不鲜见——这让我们想起莎士比亚笔下有着梦游症的麦克白夫人(Lady Macbeth)。在美国司法历史上,第一个成功利用梦游症为谋杀罪辩护的案例是1846年阿尔伯特·杰克逊·蒂雷尔(Albert Jackson Tirrell)的谋杀案——在该案件中,蒂雷尔用一把剃刀杀了一个妓女,几乎把她的头割下来。年代近一些的也有,比如1987年在多伦多,一个名叫肯尼思·帕克斯(Kenneth Parks)的23岁男子,驾车行驶22千米并杀死了他的岳母。据说这一切都是他在梦游症发作的时候做的,后来他被无罪释放了。

“梦中杀手”一时间占据了报刊的头版头条,所幸的是这类事情毕竟很罕见。在2010年的神经科学杂志《大脑》(Brain)中有一篇综述文章列举了21个以梦游作为辩护的案例,其中三分之一的被告被宣判无罪。然而,在睡梦中发生的非致命性暴力犯罪、性侵害以及其他一些违法活动更是常见,可能远远超出公众的想象。大约4000万美国人受到睡眠障碍的困扰。20世纪90年代后期,科学家做的一项电话调查统计估计,在美国每100个人当中就有两个曾在睡梦中伤害过自己或他人。

鲍诺曼和睡眠障碍研究中心的负责人马克·马霍瓦尔德(Mark Mahowald)及同事卡洛斯·申克(Carlos Schenck)都是世界上杰出的异睡症(parasomnias,对异常的梦中行为的总称)研究专家,他们经常会收到律师的求助。为了把他们的临床工作和法律工作区分开,这些医生在2006年成立了一个独立的法人实体,由鲍诺曼领导,马霍瓦尔德和申克做顾问。他们管自己的组织叫做“睡眠取证联盟”(Sleep Forensics)。

这个组织的运作方式类似一种科学调查机构。到目前为止,他们已接手了250多个案件,起诉类和辩护类各占一半。不管是谁为案件调查付费,“睡眠取证联盟”都不会简单地给出医学意见,故意去支持有利于某一方的结论。相反,他们会尽力揭开真相。鲍诺曼给自己的头衔是“首席调查员”,他说:“从许多方面看来,我就像一个‘神经科学分析仪’。”

调查结果往往出人意料。鲍诺曼说:“如果我有证据,可以驳倒一个用异睡症作辩护的被告,诉讼律师就能说‘我有把握让他定罪了’。”但鲍诺曼的工作也可能提供赦免的机会。“真正的异睡症行为是在无意识、无目的、无动机的情况下完成的,”鲍诺曼说,“因此,从辩护律师的角度来说,‘嫌疑人’完全可以无罪释放。”然而他知道,法官和陪审团只有在一定条件下才会勉强认可梦中犯罪的观点。在法庭上受审的不仅仅是犯下罪行的那个人,就连意识的定义本身也在经受检视。

醒并睡着?

“局部睡眠理论”的本质从名字上就可以很明显地看出来:一部分大脑在休眠的同时,另一部分大脑却处于清醒状态。如果真是这样,那么这个理论有助于解释,为什么人们在劳累的时候开车不安全,为什么有人在梦游的时候可以弄出几品脱的冰淇淋。这也可以解释,为什么“性梦游者”会在无意识的时候爱抚他们的伴侣,或者更糟糕的是,爱抚他们的孩子。1993年,由詹姆斯·克鲁格(James Krueger,目前在华盛顿大学斯波坎分校)和其他科学家合作发表的一篇文章里,他们首次从神经科学的角度明确提出局部睡眠的概念。但在当时德高望重的睡眠科学研究者眼里,这就是异端邪说。虽然“局部睡眠理论学派”如今已在睡眠科学领域形成一个重要且被广泛关注的分支,“但到现在,这个理论还被认为是异端邪说,”克鲁格说。

按照传统观点,睡眠是一个大脑的整体行为,而且是一种由调节回路从上到下控制的状态。但是,这个观点对克鲁格来说从来都没有意义。他指出,科学家已经在其他动物身上取得了大脑局部睡眠确实证据。例如,海豚会让一半大脑打盹,同时睁着一只眼睛游泳。克鲁格也回顾了与人类脑损伤有关的文献,他发现,不论损伤到那一部分脑区,也不论损伤的程度有多重,都不妨碍人的睡眠。这对人脑中存在一个睡眠控制中枢的说法提出了挑战。

美国威斯康星大学麦迪逊分校的焦利奥·托诺尼(Giulio Tononi) 与克鲁格合作,于2011年发表了一篇题为《使用依赖性局部睡眠》(Local Use-Dependent Sleep)的文章。克鲁格在文章中总结了另一种观点——局部睡眠是一个松散的、自下而上的过程,“这个新观点把睡眠看作是脑中较小的功能单元集中表现出的一种初级特性”。克鲁格、托诺尼和其他志同道合的研究者甚至提出,大脑的组成部分——神经回路乃至单个神经元——可以根据各自的疲劳程度,在不同时间入睡(这就是为什么研究者描述睡眠时,说它既有“局部”特点又有“使用依赖性”特点的缘故——“局部”是指,在不同的时间,入睡的大脑部位不同;“使用依赖性”是因为只有某个区域过度使用,非常疲惫之后才会进入睡眠状态)。只有当大部分大脑神经元都达到睡眠条件时,典型的睡眠行为才会出现,也就是说,人才会安静不动,闭上眼睛,放松肌肉……在达到这个临界点之前,许多微小的脑区都只是抓紧时间打个盹而已。

戴维·雷克托(David Rector)是克鲁格在华盛顿大学的同事。他的实验室已经获得了一些支持这个观点的直接证据。他们通过精确控制,牵拉大鼠的胡须来实施刺激。大鼠的每根胡须都与一个特定的皮质柱相连(cortical column是指一组数百个紧密连接、位于大脑表面,或者说定位于大脑皮层的神经元构成的细胞群)。他们用探针穿过大鼠的颅骨,插入这些皮质柱内,就可以记录牵拉胡须在皮质柱内引起的电流反应。

首先,雷克托分别记录了动物在完全清醒和昏睡的时候胡须被牵拉时的脑电活动。然后,他有了令人激动的发现。“我们发现当动物清醒时,皮质柱(哪怕受到牵拉刺激)也可以呈现出昏睡时的反应。相反,当动物昏睡时,皮质柱也可能处于清醒时的状态,”在2008年的文章里他这样写道。

不用说,如果是人类受试者参加实验,肯定不希望自己的脑子里被扎进一根金属探头,因此研究人员发明了一些间接的测量方法。华盛顿大学的另一位科学家汉斯·范东恩(Hans Van Dongen)的实验是让受试者看着电脑屏幕,并要求他们一看到反应时间计数器弹出就按下按钮。受试者被要求重复这个动作10分钟,他们的反应随着实验时间的延长而变慢。范东恩说,警觉测试与此类似,也是在实验过程中通过反复刺激某一神经通路致使其疲劳,基本上可以令受试者进入睡眠状态。他把这个结果看作是局部睡眠的证据,而不是大脑整体疲劳或者厌倦的证据。因为如果让那些受试者换一个实验,刺激他们其他的脑区,测试数据马上会好转。

如果一个人可以看起来像醒着但实际睡着了,那么相反的情况也应该考虑到——一个人可能看起来睡着了,但其实他是清醒的。这种可能性可以解释一些长期困扰睡眠科学家的问题:在实验室受到监控的失眠症患者称自己“整宿都没合眼”,然而脑电图监测显示,他们的脑电波具有睡眠状态的波形特征。为了给这样的矛盾现象找到一个合理解释,美国匹兹堡大学睡眠医学研究所的丹尼尔·布伊塞(Daniel Buysse)对失眠症患者在夜间做了一系列大脑成像研究。他从该项研究得到的结果是,当受试者的脑电图及行为都显示他们处于睡眠状态时,他们大脑的顶叶皮质(parietal cortices,负责警觉的脑区)却整晚都处于活跃状态。从这个角度来看,失眠症患者报告说整晚未眠的确是事实。

实际案例

“发生什么事了?”警局的接线员问道。

“你们快来这儿。”电话那头的男人只是这样单调地重复着这句话。

“你得告诉我发生了什么事。”接线员说。

“有人死了。”男人说。

“有人死了?”

“是的。”

“他们在哪儿?”

“在他们的房间里。有人死了。快过来。”

河本郡应急通讯中心在2005年10月19日凌晨3:41接到的这个电话是阿多奥打来的,他用的是妻子的手机。此时,他的妻子已经躺在浴室地板上,倒在血泊之中。

当杀人的消息通过辩护律师传递到“睡眠取证联盟”时,鲍诺曼开始明白罪行与罪恶的含义。阿多奥的律师简单介绍情况后,他阅读了警方的报告和阿多奥在犯罪后到黎明前几个小时内的询问笔录。他甚至到案发的公寓去查看,并且制作了一个电脑动画的视频来帮助他重构那些导致谋杀发生的事件。

首先引起鲍诺曼注意的是911报警电话里出现的奇特的语法现象。鲍诺曼注意到,阿多奥并没有说“我老婆死了”,而是说“有人死了”。他也没有说“在我们的房子里”,而是说“在他们的房子里”。换句话说,阿多奥的话听起来好像他不知道自己是谁,也不知道死掉的女人是谁,更不知道发生了什么事情。他的话听起来好像刚刚睡醒一样。

当然还可以有其他的解释。也许阿多奥既邪恶又狡猾,他在拨打911的时候想尽可能少地暴露自己的信息。但是当鲍诺曼翻阅警方的记录时,他发现并没有证据表明阿多奥在隐瞒或逃避什么。当普利茅斯警察局的警官抵达现场时,阿多奥正在门前的台阶上等着他们。在警局里,阿多奥听完警察宣读的米兰达权利(Miranda rights)后,很快承认攻击了他的妻子,但他看起来对细节并不清楚。“她现在怎么样了?”在接受询问的时候他曾这样问一个警官。

这些最初的发现——坦然拨打911报警电话,没有隐瞒,部分懵懂不知——在鲍诺曼看来,所有这一切都显示阿多奥在杀害妻子的时候至少有可能是梦游症发作。不过,法官或者陪审团在作出无罪释放的判决前,会质疑这种解释是否有科学道理。一个人真的可以在梦中杀人吗?如果真的可以,那又是怎么回事呢?

要回答这个问题,首先得知道没有异睡症的人是怎样进入睡眠的。鲍诺曼的同事马霍瓦尔德说,从清醒到快速动眼期和非快速动眼期之间的转换,其中每一个步骤都建立在激素、神经、感受器、肌肉和其他许多生理变化的基础之上。“令人惊奇的是,这些变化因素都有同样的周期。世界上几十亿人每天24小时都要经历好几次从清醒到快速动眼期再到非快速动眼期的循环”。当然,当大部分神经网络在休眠时,也有一小部分神经细胞处于“清醒”状态,反之亦然——传统的睡眠理论也是如此认为——但通常来说,这种转变是泾渭分明的。

但是,异睡症患者的许多调节变化不再是同步的,清醒和睡眠状态之间在转换时出现混合。马霍瓦尔德说,在这些局部睡眠形式中,最极端的结果即所谓的睡眠状态分裂(sleep state dissociation)。在此情况下,肉体和精神的警觉、深度睡眠和梦魇等就会有重叠。有几种形式的局部睡眠给人们带来巨大的痛苦,他们大脑中的重要部分在休眠而机体却处于活跃状态。

“睡眠取证联盟”的许多案例显示了分裂状态是如何导致犯罪行为的。例如今年4月底,鲍诺曼在调查一个美国士兵在睡梦中袭击他妻子的案件。当时他妻子试图叫醒他,但他却残暴地用手枪砸她。事后,他称自己并非蓄意攻击她,而且他也不记得自己做过这些事。他所记得的是梦见自己用一把刀抵挡一个纳粹间谍的袭击。在鲍诺曼看来,这听起来可能是一个快速动眼期行为障碍的例子。在此情况下,患者肌肉紧张并伴随有梦魇,他会在梦中起身,身体会按照梦里的情形做出相应的动作。

在鲍诺曼4月底调查的另一个案子中,当事人是美国犹他州一个富裕的商人。有一天晚上,那个商人正在睡觉,他九岁的女儿轻轻爬到他的床上来。平时小女孩睡不着的时候就会爬到爸爸的床上。后来这位父亲醒过来的时候惊恐地发现,他的阴部正对着自己的女儿,而且他的手正摸着女儿的生殖器。

这个商人以前并没有性犯罪的记录。这次事件之后,一个心理学家对他进行了评估,给他做色情图片测试,甚至在给他看一些儿童的色情图片后测试其阴茎的勃起状态。这些检测的结果说明他并不是一个恋童癖。鲍诺曼怀疑,他的行为是由一种唤醒障碍造成。这是睡眠状态分裂的一个亚类,包括梦游症、梦中进食和梦中性行为。所有这些病症的一个共同点是,当非快速动眼期的神经生理学特征与清醒状态下的综合运动能力重叠时就会发病。

知道了哪部分脑区在工作,哪部分脑区在休眠,有助于解释异睡症有时表现出的有悖常理或暴力的行为。大脑成像研究显示,在睡眠的非快速动眼期,位于大脑的前额叶皮质(prefrontal cortex)——这部分脑区负责推理和道德判断——不如清醒的时候活跃。同时,中脑却是活跃的,于是有可能产生简单的动作,即所谓的固定动作模式。“这些动作在本质上属于原始的冲动,” 鲍诺曼说,“例如站立、行走、掠食攻击、吃喝、梳洗、性行为、恋母行为。”当这些行为不正常时,前额叶皮层会监测并控制,但在睡眠的非快速动眼期,这部分脑区不再有控制能力。这时,人就会受到本能渴望和冲动的驱使,表现得更像一只野兽。

定论

“睡眠取证联盟”工作中的一个关键步骤是鲍诺曼采访被告。面对面的交流是最好的。他必须得到两个问题的答案,那就是对方是否真的患有法定范畴内的睡眠障碍,并且综合其他所有证据来看,患者的病症是否会在案发当时的条件下发作。

在阿多奥的案件中,鲍诺曼的处境很特殊,因为被告以前是他的病人,所以鲍诺曼知道这个年轻人不是骗子。阿多奥的家人也证实他从小就有梦游症。至于第二个问题就比较棘手了:阿多奥的睡眠障碍是造成他犯罪的原因吗?这个问题很难肯定地回答,因为鲍诺曼不可能穿越时空回到当时,并进入阿多奥的思想,看看他犯下罪行时在想些什么。也就是说,利用梦游症作辩护也不是那么容易的。“普通公众有种印象,认为在梦游症发作的时候什么事情都可能发生,” 鲍诺曼说,“但其实,只有一些特定的行为会发生,而且通常持续时间有限。”

例如,鲍诺曼说:“‘亲近’是绝大多数梦游暴力行为的关键因素。”受害者一般是躺在异睡症患者旁边,或者是在试图唤醒患者的过程中遭到攻击。后者就是那个梦见纳粹间谍的士兵以及做梦开车的帕克斯的案例,当家人试图叫醒他们时遭到攻击。梦中犯罪也通常是无法解释的——缺少犯罪动机或者与自身角色不符,例如犹他州那个爱抚自己女儿的商人。

在调查阿多奥的过程中,鲍诺曼了解到,在攻击其妻子之前,阿多奥和妻子间的距离并不亲近。他在沙发上睡着了,而他的妻子睡在卧室里。而且鲍诺曼注意到,他的暴行不像典型的梦中犯罪,并非随机的,持续时间也不算短,是一种长时间的“程序化”的行为。这意味着其中有多种复杂的行为参与。阿多奥首先进入妻子的卧室,并用一把锤子袭击她,后来他追着她跑到公寓房间外面的门厅里,再返回浴室,最后用刀捅妻子并把她掐死。鲍诺曼说道:“同时有三种梦游暴力机制的参与,这非常罕见。”

阿多奥认罪了,一切疑点都烟消云散。鲍诺曼也在阿多奥妻子的日记中发现了重要线索——日记中记述了夫妻俩曾在案发的前一天发生过争斗。阿多奥认为他妻子出轨,并拿着一些在她脏衣服里找到的避孕套作为他所谓的证据来对质。但他妻子并不理会,气乎乎地上床了。简要地说,阿多奥在这个案件中虽然出现角色错位,但并非缺乏动机。鲍诺曼把这些以及其他所有发现都提交给公诉人。阿多奥最终被判犯有二级谋杀罪,处以37年监禁。

鲍诺曼说,从他自己的角度出发,他个人并不会去判断调查对象是否有罪。对他来说,这份工作为研究极端的睡眠障碍提供了机会,而这些案例是不可能在实验室重复的。他的目的是改变陪审团、法官以及公众对意识就像电灯开关一样,完全是有或无的固有认识。“神经科学的发展已经远远超越了法律界人士的认识范围,”他说,“法律界需要尽快赶上。”

请 登录 发表评论