新型麻醉剂告别副作用

撰文 贝弗利·A·奥尔瑟 (Beverly A. Orser)

翻译 周林文

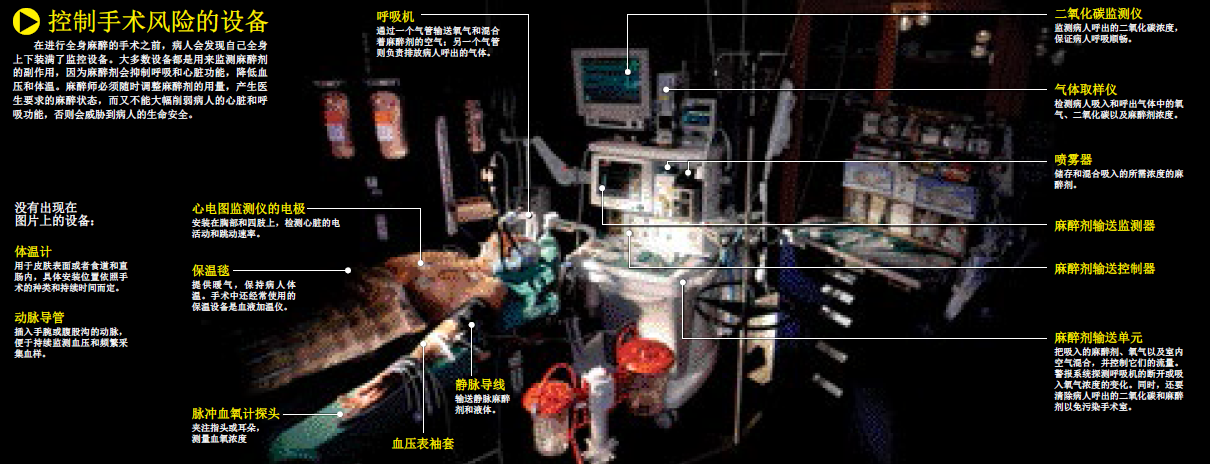

经常出现在电影中的一个场景可能会让很多人心惊肉跳:一位年轻男子在接受心脏手术时,从麻醉中醒来,尽管痛不欲生,却无法呼喊,更不能动弹。更富戏剧性的情节将就此展开。悲哀的是,电影中的这个场景并非凭空捏造。据报道,在外科手术中,麻醉剂失效事件发生的几率并不低,每1000名病人中就有一至两名在全身麻醉后的手术过程中恢复知觉。在现实中,虽然麻醉剂失效只是暂时性的,但至少有一点非常明确:即便是最新的麻醉剂,也不是真正的安全无副作用。作为医学的一个分支,麻醉医学已经发展成一门成熟的学科,但相对于其他药物开发领域,在科学理解药物工作原理以及改进药效等方面,麻醉学已经掉队了。

1846年,美国波士顿的牙科医生威廉·莫顿(William Morton)兴奋地向世人宣告:乙醚可作为麻醉剂使用!这是乙醚首次以麻醉剂的身份出现在人们面前。经过161年的发展,目前,全球每年都有上亿人使用麻醉剂。但麻醉领域最大的进步只体现在两个方面:复杂的药物输送系统以及对麻醉危险与副作用的管理策略上。大部分麻醉剂的结构和药效仍类似于它们的“祖先”。

目前,全身麻醉剂几乎都是最强的神经活性抑制剂,甚至会影响呼吸的调节和心脏功能,稍微加大用量,麻醉剂就会变成致命毒药。因此,在使用麻醉剂时,医生必须非常谨慎。这就决定了在肺脏和心血管功能不稳定时,比如突发事件导致昏迷或在心脏手术过程中,病人只能接受低于正常用量的麻醉剂。一旦降低用量,又可能出现电影中那种短暂清醒的情况。

在护理方面,麻醉剂有了根本性的改进,为一些复杂的外科手术奠定了基础,比如器官移植、心脏直视手术等,但它们强大的神经抑制作用仍让医生头痛不已:在外科手术中,麻醉剂的致死率比手术本身还要高!过去15年,麻醉剂直接或间接导致的的死亡率一直稳定在1/13,000,这似乎表明,麻醉学家为麻醉安全所作的努力已经到达了能力极限。然而从气管失控到记忆认知问题,现有麻醉剂还有大堆副作用尚未消除,科学家只知道这是麻醉剂作用于中枢神经系统的结果,对于确切机理,还知之甚少。

麻醉如何产生

今天所有的全身麻醉剂都是凭经验开发出来的,麻醉效果是评价麻醉剂质量的重要指标。麻醉状态主要表现为镇静、无意识(有时也叫做催眠状态)、无躯体活动、痛觉消失以及在麻醉期间短暂失忆。通过对麻醉剂作用机制的研究,包括我们在内的很多研究小组都发现,麻醉状态的每一种表现都是相互独立的,都是麻醉剂作用于不同神经细胞的结果。

根据这一发现,我们有望告别“乙醚时代”,开发出具有高度特异性的新一代麻醉剂——几种药物可以搭配使用,产生医生想要的效果,且不会有任何副作用。而且,这项研究的受益者不只是麻醉学,还有与麻醉相关的医疗领域,如镇静和安眠,因为它们与麻醉的生理机制有一定的相似性。

从使用方式上看,麻醉剂可分为两大类。一是吸入式的麻醉剂,比如异氟烷(isoflurane);另一种是静脉注射式的,比如异丙酚(propofol)。这些药物都会诱导深度睡眠。但最新麻醉剂产生的麻醉状态,更像是药理学意义上的昏迷。为了阐明麻醉的生理机制,科学家利用磁共振成像和正电子发射断层扫描技术,找到了一些与麻醉状态相关的大脑区域和神经通路。不同的部位受到麻醉剂的作用后,会产生麻醉状态的不同表现形式:药物作用于脊髓,病人就无法活动;诱导海马区(与记忆相关的大脑区域)发生改变,病人就会出现失忆症状。麻醉剂的副作用之一,就是手术之后病人的记忆有所损伤,可能与海马区受到麻醉剂的影响有关。

意识是一个非常复杂的现象,它的特征定义至今仍是神经生物学家讨论的热点,因此在麻醉过程中,要精确地找到某一个与意识消失有关的生理结构并不容易。一种主流理论认为,意识消失是“认知解离”(cognitive unbinding)的结果,也就是说,在高级认知过程中,原本相互协作的各个大脑区域之间的联系中断了。从局部水平上看,如果把各个脑区比作电话,脑区间的神经细胞群看作电话线,全身麻醉的效果就相当于将电话线从电话上拔掉。不过,科学家也在细胞水平上研究麻醉剂是如何作用于神经细胞,阻止它们传递神经信号的。

几乎整个20世纪,科学家普遍认为麻醉剂的作用机制是破坏神经细胞膜上的脂质成分。大多数麻醉剂都很容易溶解于脂类物质,而这些药物的结构却千差万别:有些是惰性气体,有些则是复杂的类固醇。它们在物理和化学性质上的巨大差别,让科学家产生了错觉,认为麻醉剂是以非特异性的方式抑制神经功能(即不是只针对某一类细胞或蛋白的作用方式)。但最近几年的研究却得出了相反的结论:科学家发现麻醉剂会与神经细胞表面的特异蛋白质受体相互作用。“受体家族”有多个成员,它们在中枢神经系统的不同区域发挥作用。因此,神经细胞表面的受体类型决定了它们会受到哪种麻醉剂的影响。

目前,科学家的主要任务是将现有麻醉剂的作用目标与受体类型一一对应起来,阐明药物是如何与受体反应,如何改变细胞的功能引发麻醉状态,又是如何产生医生不想看到的副作用的。

结构不同,效果不同

在神经细胞表面,科学家已经发现了多种受体蛋白,但在麻醉研究领域,最受关注的是那些能被天然神经递质(neurotransmitter)激活的受体,因为它们调节着神经“电话线”上的信号传递。顾名思义,神经递质分子在神经细胞之间的连接点(即突触,synapses)上传递信号。它们传递信号的过程是从突触前神经细胞(presynaptic neuron)出发,穿过一个微小的间隙,结合到突触后神经细胞膜的受体上。当有足够多的神经递质激活适当的受体,突触后神经细胞膜就会产生一个电位(electrical potential),传递到下一个神经细胞。在中枢神经系统,有很多神经递质都有这样的作用,它们受到了广泛的研究,谷氨酸(glutamate)、血清素(serotonin)、去甲肾上腺素(norepinephrine)和乙酰胆碱(acetylcholine)便是其中的几个“代表”。

不过在麻醉研究中,一种叫做γ-氨基丁酸(gamma-aminobutyric acid,缩写为GABA)的神经递质因为能阻断神经细胞间的信息交流而备受关注。GABA是一种抑制性神经递质,能削弱神经细胞对(来自其他神经细胞的)兴奋信号的反应能力,维持神经系统的总体平衡。因此,科学家认为,GABA在麻醉剂发挥作用的过程中扮演着核心角色。

实际上,在突触后神经细胞上,大部分与GABA相互作用的受体都属于配体门控离子通道(ligand-gated ion channels)。GABA就是一种“配体”,当它与受体结合时,受体的结构会发生变化,暂时性地打开一个通道,让阴离子进入细胞。细胞内的离子浓度逐渐增加,一个负电位随之产生,从而阻止细胞制造兴奋性电脉冲。

GABA的受体中,有一类叫做A亚型,缩写为GABAA。它被认为是麻醉剂的主要作用目标,同时也是一些镇静安眠药的作用目标,其中最著名的镇静安眠药是苯二杂(benzodiazepine)类药物,比如“安定”(Valium)。浓度很低时,苯二氮杂可以加强GABAA受体的功能,这一点很容易用实验证实,因为能阻碍苯二氮杂与GABAA受体结合的药物,可以迅速减弱这些药物的作用。

遗憾的是,没有类似的药物可以影响全身麻醉剂的作用效果,因此,科学家只能从其他方面寻找它们的目标受体。他们运用切片技术,研究了大脑不同区域和生长在培养基中的神经细胞,在突触后神经细胞上发现一个重要现象:通常情况下,GABAA受体产生的电流转瞬即逝,但静脉注射和吸入式的麻醉剂都可以延长电流的持续时间。

一般认为,麻醉剂可以结合在GABAA受体蛋白的缝隙上,或者附着在特定氨基酸上,此外还能延长离子通道的开放时间,延长与受体结合的GABA分子的抑制效应,这些作用都能增强GABAA受体的功能。另外,如果麻醉剂的浓度超过一定的限度,甚至不需要GABA分子的参与,就能单独激活GABA受体。

然而,很多神经细胞都具有GABAA受体,科学家无法理解的是,麻醉剂怎样针对不同的脑区,产生不同的影响。过去10年的研究表明,在结构和药理学上,并非所有的GABAA受体都是一样的。GABAA受体是一个复合体,由5个蛋白质单元组成,它们可以搭配成不同的受体类型。哺乳动物中,至少有19种GABAA受体的蛋白质单元,而每一种蛋白质单元又有不同的类型,所以这些单元能组合成大量的、互不相同的受体。不过,在神经细胞中,最常见的单元是α、β和γ。事实上,大多数GABAA受体都由两个α单元,两个β单元和一个γ单元组成。有时,γ单元会被δ或ε单元替代,具体被哪个单元替代,则取决于受体所在的脑区。GABAA受体的单元组成会显著改变它的药理学特性:只要有一个单元不同,受体就可能无法与某种麻醉剂发生相互作用,或者反应方式会急剧改变。

不同的脑区,不同的GABAA受体占据主导地位。所以,检测麻醉剂与不同脑区目标受体的作用方式,科学家就能知道麻醉剂在中枢神经系统的不同部位是如何产生不同效果的。

麻醉失效的秘密

我和同事们决定,首先集中精力寻找与麻醉剂的记忆损害特性有关的受体。我们把研究重点放在了海马区的GABAA受体上。其实,很少的麻醉剂就能让患者短暂失忆,在实际治疗过程中,这一现象尤为明显。注射麻醉剂后、进入麻醉状态之前,病人常与医生进行一番对话。当手术完毕,他们从麻醉中醒来,却记不起手术前说的话和手术中发生的事。但是,也有一些病人的记忆并未受损,能记起手术前后发生的事情,具体的原因尚不清楚。所以,找到导致失忆的目标受体,也许就能区分出会在手术中醒来的病人,因为他们很可能缺少这种受体。另外,科学家还可以开发出用药策略,防止病人在手术中苏醒,或者至少能防止他们回忆起手术过程。

在研究过程中,我们惊讶地发现,突触之外的受体也可能参与了麻醉过程。如果说突触是两个神经细胞之间的“接线总机”,突触之外或者散布于神经细胞上的受体就可以被看作点缀在电话线上的东西。这些突触之外的GABAA受体非常敏感,细胞外或从突触“泄露”出来的浓度极低的GABA,就可以将它们激活。结果,我们在一些大脑区域找到了大量这样的突触外受体,比如海马区、丘脑(thalamus,与意识和处理疼痛信息相关的区域)、部分大脑皮层和小脑这些区域。

在相当长的时间里,我们一直在寻找能对低浓度麻醉剂起反应,从而引起失忆的突触后受体,但始终一无所获。我们还寻找过能被两种最常用的静脉注射型麻醉剂——咪达唑仑(midazolam)和异丙酚共同调节的突触后受体,同样以失败告终。后来,在一个电生理学实验中,我们意外发现,突触外GABAA受体也是麻醉剂的作用目标。在培养基中,我们培养了一些海马区的神经细胞,然后持续监测它们产生的电流。我们注意到,GABAA受体原本只会产生微弱的电流,但低浓度的麻醉剂(能导致失忆的剂量)却明显提升了电流强度。从这里可以看出麻醉剂的作用方式:直接在“电话线”上激发“抑制性噪音”,干扰神经细胞间的信息交流,而不是去影响“接线总机”(突触)的工作。

我们发现,注射型麻醉剂异丙酚和依托咪酯(etomidate),甚至吸入型麻醉剂异氟烷,在浓度很低时,都可以使突触外GABAA受体产生的电流强度提升35倍。奇怪的是,突触外受体对微量的吸入型和注射型麻醉剂十分敏感,而突触后受体却基本不受影响。看来,先前的研究找对了受体蛋白种类(GABAA受体),却找错了位置(我们本应该研究突触外GABAA受体,却在突触后受体上浪费了不少时间)。

最终,我们通过实验确定,突触外与突触后GABAA受体在结构上略有不同,前者含有一个α-5蛋白单元(α蛋白中的一种),而后者一般不含这种单元。就这一点差别,导致两种受体对微量麻醉剂表现出不同的敏感性。这个结果让我们振奋,因为其他神经科学家也在研究中发现了越来越多的证据,表明含有α-5的GABAA受体参与了正常的依赖于海马区的记忆过程,这直接证实了我们的理论——突触外的α-5受体与麻醉剂的记忆损害效应有关。为了进一步验证假说,我们利用基因工程技术,改造了一批实验小鼠,让它们缺失α-5单元。不出所料,在行为测验中,正常小鼠对微量的依托咪酯依然敏感,而缺乏α-5单元的小鼠却没有表现出失忆的症状。

我们同时发现,在麻醉的其他表现上,缺乏α-5单元的小鼠和正常小鼠并无差别,都会表现出镇静、无法动弹、痛感缺失等症状。这些结果说明,依托咪酯作用于不同的受体单元,就会产生不同的麻醉症状。也就是说,麻醉状态的各个症状可以独立出现。类似的现象也可能会发生在人类身上,这正好可以解释为什么有些病人进入了麻醉状态,仍然可以记住手术前后发生的事。除了依托咪酯以外,其他全身麻醉剂是否利用类似的方式,引起病人短暂失忆呢?相关研究正在进行。

与此同时,欧洲和美国的实验室也在使用相似的实验技术,研究麻醉剂的另外两种功效:催眠以及让病人失去活动能力。学术界普遍认为,GABAA受体的δ单元对神经类固醇(neurosteroids)高度敏感。于是,美国匹兹堡大学医学院的格雷格·E·霍曼尼克斯(Gregg E. Homanics)培育了一只天生缺失δ蛋白单元的小鼠。在测试麻醉剂催眠功效时,霍曼尼克斯的研究团队发现,人工培育的小鼠对类固醇类麻醉剂——羟-52-孕烷二酮(alphaxalone)不大敏感,与他们在实验之前的推测完全一致。但是,当他们给人工小鼠和正常小鼠注射了异丙酚、依托咪酯等非类固醇麻醉剂后,两种小鼠的反应没有差别。虽然类固醇麻醉剂现在已不常用了,可结果依然证明,不同的麻醉剂是以不同类型的GABAA受体为作用目标的。

曾有观点认为,由于各种麻醉剂的化学结构差异巨大,它们必然是通过某些普遍的机制,产生出多种效应。但上述实验结果完全颠覆了旧有的观念。在凭经验开发麻醉药物时,科学家似乎在无意之中发现了一些化学物质,它们能以独特的、互不相同的机制,产生相似的麻醉效果。

比如,很多麻醉剂的作用目标是GABAA受体上的β-1蛋白单元(β-1是β蛋白的一种类型,后面的β-2、β-3也是如此),而依托咪酯则特立独行,它是唯一一种以β-2、β-3单元为作用目标的麻醉剂。事实上,决定β蛋白能否对依托咪酯起反应的,只是蛋白结构上的一个氨基酸的差异。德国默克(Merck)制药公司培育了一种转基因小鼠,使β-2单元的那个关键氨基酸发生了变异。默克公司的研究人员发现,依托咪酯的催眠能力对这种小鼠似乎起不了作用,它根本不会进入无意识状态,但仍然表现出了无法动弹的症状。瑞士苏黎世大学的乌·鲁道夫(Uwe Rudolph)培育出的转基因小鼠则在β-3单元上具有类似的变异,在这些小鼠身上,依托咪酯和异丙酚仅能表现出轻微的催眠镇静能力。相反,鲁道夫给转基因小鼠和正常小鼠注射了另一种麻醉剂——羟-52-孕烷二酮之后,两种小鼠的表现却没有任何差别,这说明β单元可能不是这种药物的主要作用目标。

β-2和β-3单元上的这种变异能否影响麻醉剂导致的失忆作用还不得而知;在转基因小鼠中,变异会影响中枢神经系统的哪些区域也是一个待解之谜,不过有证据表明丘脑上的突触外GABAA受体可能发挥着重要作用。总体而言,这些研究证实了GABAA受体在麻醉作用中扮演着关键角色。科学家的下一步任务,就是把从现有全身麻醉剂中获得的知识,转化为新型麻醉药品。

催生新型麻醉剂

正如研究结果所展示的,依托咪酯导致短暂失忆的重要原因,就是它能作用于海马区的突触外GABAA受体的α-5单元。其他麻醉剂导致失忆的机制可能同出一辙。这个结果说明,将来我们可以根据病人的需要,选择性地使用某种麻醉剂,避免作用于α-5单元,保全记忆,或者直接作用α-5单元,阻碍记忆的形成。

实际上,科学家已经在开发这样的药物,不过是为了用于其他用途。与苯二氮杂类镇定剂和某些安眠药不同,不作用于α-5单元的镇定安眠药物不会损害记忆,这类药物目前处于临床前的测试阶段。加波沙朵(Gaboxadol)是第一种以突触外GABAA受体为作用目标的药物,它能增强GABAA受体的功能,目前已处于临床实验阶段。科学家开发加波沙朵的初衷,是想把它用作抗惊厥药物,现在却被当作安眠药来研究。它的作用目标是丘脑和小脑中含的δ单元的GABAA受体,所以也不会损伤病人的记忆能力。在外科手术中,能作用于α-5单元的药物就能体现出它的价值,因为手术时需要药物引发完全的失忆,但又不能抑制呼吸能力、气管反射或心血管系统的功能。一种有效的记忆阻断药物可以和其他麻醉剂同时使用,以防止病人在手术时苏醒。这种药物单独使用则能抑制某些痛苦的记忆,避免创伤后应激失调(post-traumatic stress disorder)的发生。

控制麻醉剂对记忆的影 响,只是麻醉领域的进展之一,将来的麻醉剂可能都会针对某一个具体目标来发挥作用。很多时候,现有麻醉剂的广泛而又强烈的神经抑制作用完全没有必要。未来,每种药物只会产生一种所需要的效果,通过搭配使用不同的药物,麻醉剂可以让病人在治疗伤腿伤脚时,头脑保持清醒,目睹手术的全过程,却没有任何疼痛的感觉,重现当年“关羽刮骨疗伤”的壮烈场面。这样的复合用药已经在手术的其他方面广泛运用,常见于对术后疼痛的治疗。

响,只是麻醉领域的进展之一,将来的麻醉剂可能都会针对某一个具体目标来发挥作用。很多时候,现有麻醉剂的广泛而又强烈的神经抑制作用完全没有必要。未来,每种药物只会产生一种所需要的效果,通过搭配使用不同的药物,麻醉剂可以让病人在治疗伤腿伤脚时,头脑保持清醒,目睹手术的全过程,却没有任何疼痛的感觉,重现当年“关羽刮骨疗伤”的壮烈场面。这样的复合用药已经在手术的其他方面广泛运用,常见于对术后疼痛的治疗。

当今的麻醉技术已经很安全了,但它仍然存在安全隐患。现在,一个告别乙醚时代的大好时机已经出现,麻醉护理模式将朝着真正的现代化进发。

请 登录 发表评论