火星与泰的生命证据?

撰文 苏希尔·K·阿特雷亚(Sushil K. Atreya)

翻译 谢懿

审校 欧阳自远

除了地球,火星是太阳系中最有可能存在生命或者曾经存在过生命的行星。在形成过程、早期气候变迁、储水状况、火山及其他地质过程等许多方面,火星和地球都颇为相似。微生物甚至可以直接在火星上生存。另一个有可能存在生命的天体,则是土星最大的卫星——土卫六泰坦(Titan)。在泰坦形成之初,那里的环境适合一些有机分子的形成,这些分子正是生命的前身。一些科学家相信,泰坦上曾经存在过生命,甚至现在也可能存在生命。

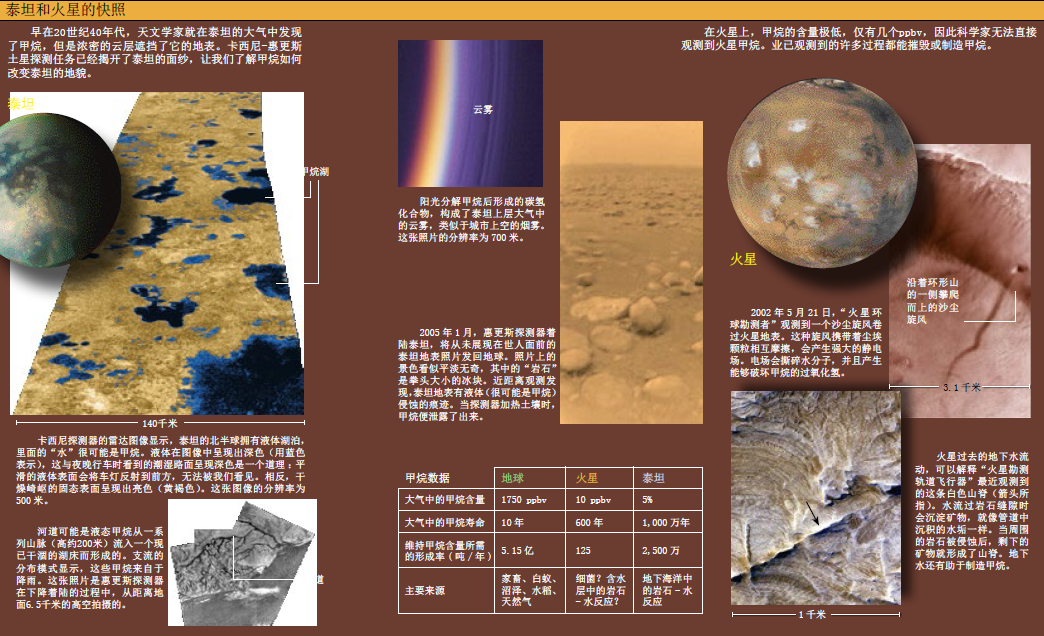

天文学家在这两个天体的大气中发现了甲烷(methane,分子式CH4)—— 一种经常与生命联系在一起的气体,火星和泰坦上存在生命的可能又增加了一分。在火星上,甲烷含量极低,却意义重大;而在泰坦上,甲烷含量丰富,几乎“淹没”了泰坦。甲烷可能来源于生物代谢,也可能产生于地质活动。不论哪一种解释成立,结果都将引起轰动——生物代谢来源意味着我们在宇宙中并不孤独;地质活动来源则表明火星和泰坦的地表(后文中出现的“地表”和“地面”都是指特定星球的表面,而非地球的表面)下存在着巨大的水库,那里的地质活跃程度出乎我们的意料。了解这些甲烷的起源和演化,将为科学家提供重要的线索,解答太阳系及其他行星系统中的类地行星如何形成、怎样演化、是否适合生命生存等一系列问题。

在木星、土星、天王星和海王星等巨行星上,甲烷含量十分丰富,它们是形成太阳系的原始星云物质发生化学反应的产物。不过,地球上的甲烷却很特殊。地球大气中的甲烷含量约为1,750 ppbv(ppbv表示体积比为十亿分之一),90%~95%来源于生物体。食草的有蹄类动物(例如奶牛、山羊和牦牛等)打嗝时排出的甲烷,占全球每年甲烷排放量的1/5,这些气体是有蹄类动物消化道内细菌新陈代谢的副产品;其他主要的甲烷来源包括白蚁、水稻、沼泽、天然气的泄漏(天然气本身就是远古生物体的产物)和光合作用植物(参见《环球科学》2007年第3期《全球变暖 植物无辜》一文)等;火山对地球甲烷排放量所做的贡献不足0.2%,不过它们喷出的甲烷仍然是远古生物制造的;工业生产等非生物甲烷来源几乎可以忽略不计。因此,在其他与地球类似的天体上探测到甲烷的存在,无疑会增加在那里找到生命的可能。

大气中的甲烷

火星和泰坦的大气中都存在甲烷。它们是否预示着那里存在着外星生命呢?

2003年和2004年,三个独立的科研小组先后宣布,在火星的大气中发现了甲烷。

美国航空航天局(NASA)戈达德航天中心迈克尔·穆马(Michael Mumma)领导的小组,使用美国夏威夷红外望远镜和智利南双子望远镜上的高分辨率摄谱仪,发现火星上的甲烷含量超过250 ppbv,并且会随地点的不同而发生变化,可能还会随时间发生改变;意大利罗马物理及行星科学研究所的维托利奥·福尔米萨诺(Vittorio Formisano)和他的同事,分析了“火星快车”(Mars Express)探测器拍摄的上千份红外光谱数据。我也参与了这项工作,结果发现火星大气中甲烷的含量要小得多,最高不超过35 ppbv,平均值约为10 ppbv。美国天主教大学(Catholic University of America)的弗拉基米尔·克拉斯诺波利斯基(Vladimir Krasnopolsky)及其同事,用加拿大—法国—夏威夷望远镜测得火星的甲烷含量平均值约为10 ppbv。不过由于信号分辨率和空间分辨率较低,他们无法确定甲烷在火星上的分布变化。

穆马的小组正在分析数据,试图找出他们的结果与其他观测背离的原因。就目前而言,我倾向于采用获得多数观测支持的数据,即火星上的甲烷平均含量为10 ppbv。对应的甲烷浓度(即单位体积中甲烷的分子数)只相当于地球大气中甲烷浓度的四千万分之一。不过,即使这些甲烷的含量极低,它们的存在仍然需要一个合理的解释。

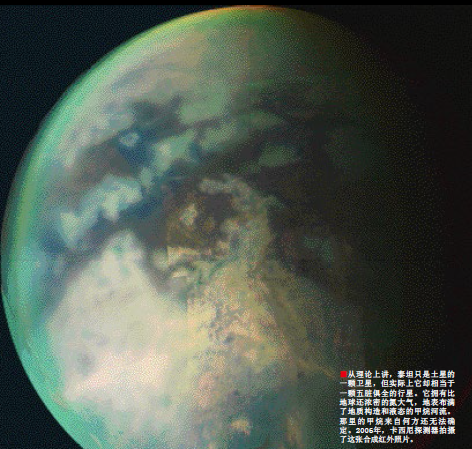

早在1944年,天文学家就发现了泰坦上的甲烷。不过直到1980年,泰坦上发现氮气之后,人们才对这颗寒冷而遥远的土星卫星产生了浓厚的兴趣。氮是组成氨基酸和核酸等生物分子的关键成分。拥有氮气和甲烷、地表大气压为地球1.5倍的泰坦,很可能拥有产生生命分子前体(即后来演化出生命的复杂分子)所需的化学原料。甚至有人推测,生命已经在泰坦上形成了。

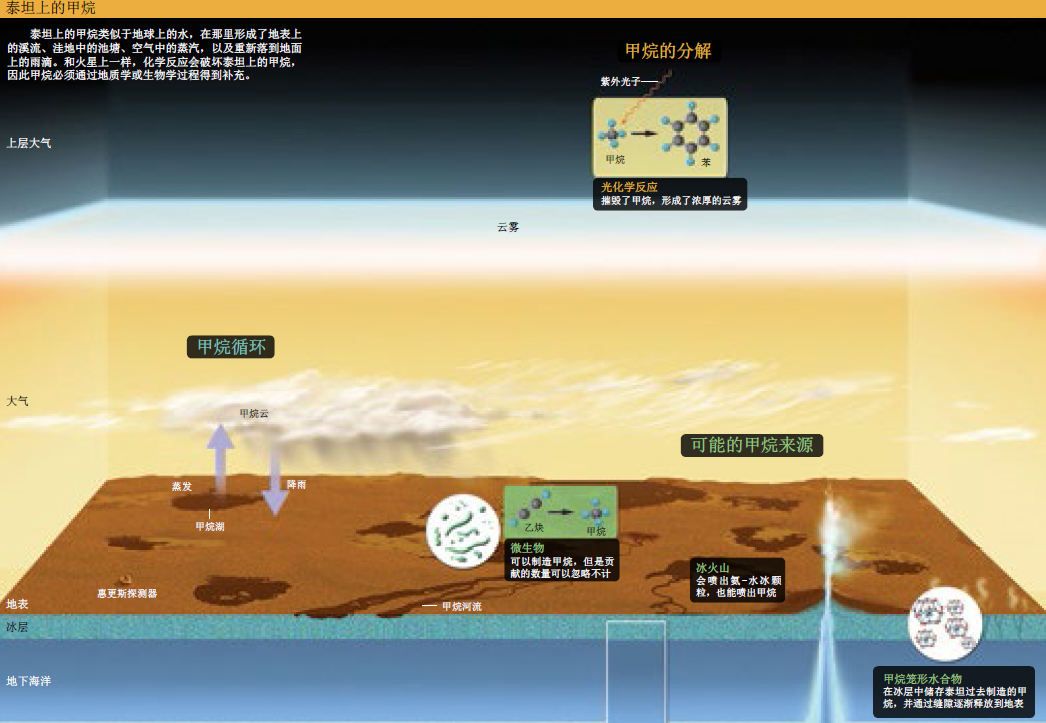

泰坦上之所以能够维持以氮为主的浓密大气,甲烷起到了核心作用。甲烷会产生碳氢化合物烟雾,吸收太阳的红外辐射,使平流层(stratosphere)的温度升高100℃左右;甲烷还能分解产生氢气,氢分子的碰撞使对流层升温20℃。如果甲烷消失,温度就会下降,氮气会凝聚成液滴,大气层也会坍缩消失。于是,泰坦现有的特征就会消失得无影无踪:烟雾和云层会消散,侵蚀着地表的甲烷雨将消失,湖泊、池塘和溪流也会干涸。今天的泰坦仍然笼罩着一层神秘气息,因为烟雾“面纱”阻挡了地球上望远镜的视线,让我们无法看清这颗卫星。如果甲烷消失,泰坦荒凉的地表裸露出来,它的神秘气息将不复存在,变成一颗拥有稀薄大气、看上去毫无特点的普通卫星。

火星或泰坦上的甲烷从何而来?是与地球上一样,源于生物体的新陈代谢,还是产生于其他过程,例如火山喷发或者彗星及流星的撞击呢?对地球的物理、化学和生物学过程的认识,能够帮助我们筛选火星上甲烷的可能源头,类似的讨论也同样适用于泰坦。

被阳光分解

大气中的甲烷会被阳光分解,得不到补充就会逐渐消失,因此火星上必然存在某种过程能够制造甲烷,弥补损失。这一过程究竟是火山喷发,还是外太空的彗星撞击呢?

要弄清甲烷的来源,首先要确定维持大气中甲烷浓度所需的甲烷生成率。这个生成率又取决于甲烷在大气中丢失的速率。在距离火星地表60千米以上的高空,阳光中的紫外线会分解甲烷分子;在较低的大气层中,水分子被紫外线分解后形成的氧原子和羟基(OH)会氧化甲烷。如果得不到补充,甲烷就会逐渐从大气中消失。甲烷浓度降低到原先的1/e(e为数学常数,数值约为2.7)所需的时间,被定义为甲烷的“寿命”。火星上甲烷的寿命约为300到600年,取决于大气中的水蒸气含量和太阳辐射强度,前者会随季节发生变化,后者则会受到太阳活动周期的影响;在地球上,甲烷的寿命只有10年左右;在泰坦上,太阳的紫外线辐射要弱得多,含氧分子也少得多,甲烷可以存在1千万到1亿年。不过相对于地质年代来说,这仍是转瞬一刻。

火星上甲烷的寿命虽然不长,却足以让它随风扩散,相对均匀地混合到大气之中。因此,我们观测到的甲烷浓度不均匀性(随位置不同而变化)着实令人费解。这也许暗示,火星的某些区域存在甲烷的源头,或者甲烷在某些区域丢失的速率更快。比如,具有化学活性的土壤会加速甲烷的分解。如果这些额外的甲烷丢失过程确实发挥作用,那么维持观测到的甲烷浓度所需的甲烷源就必须更大。

科学家们接下来考虑的,则是甲烷形成的潜在机制。火星上甲烷含量很低,成了一块很好的试金石。假如某种机制连火星上如此微量的甲烷都无法解释,就更无法解释泰坦上含量更加丰富的甲烷了。假设甲烷的寿命为600年,想把全球平均浓度维持在10 ppbv,火星上每年至少要制造出100吨甲烷。这大约是地球甲烷生成率的四百万分之一。

和在地球上一样,火山的影响可以排除,因为火星上的火山活动已经停止好几亿年了。此外,火山活动在喷出甲烷的同时,还会喷出大量的二氧化硫,而火星大气中不存在任何含硫化合物。

源于太空的甲烷比例也很小。科学家估计,每年落到火星地表的微陨石尘(micrometeoritic dust)约有2,000吨,其中碳含量不足总质量的1%。这些碳被高度氧化,不是火星甲烷的主要来源。彗星物质中,甲烷所占的质量约为1%,但是彗星撞击火星的几率较低,平均6,000万年才有一次。因此,每年来源于太空的甲烷仅有大约1吨,不到所需甲烷生成率的1%。

那么,有没有可能是一颗彗星不久前撞击了火星呢?它能带来大量的甲烷,随着时间的推移,大气中甲烷浓度逐渐降低到现在的水平。如果100年前有一颗直径200米的彗星撞击火星,或者2,000年前有一颗直径500米的彗星撞击火星,确实可以带来足够的甲烷,解释目前观测到的10 ppbv的甲烷平均浓度。但是,这种假说存在一个破绽:甲烷在火星上的分布是不均匀的。彗星撞击火星之后,最多只需要几个月,大气中的甲烷就会充分扩散,在垂直和水平方面上均匀分布——这恰恰与观测到的事实背道而驰。

水中的烟囱

火山和彗星撞击无法解释火星上的甲烷含量,现在只剩下两种可能的解释:不是火星地下含水层中的化学反应生成了甲烷,就是火星上的微生物制造了甲烷!

在地球上,产生甲烷的水文地球化学过程主要发生在被称为“黑烟囱”的海底热液喷口(hydrothermal vent)附近。1977年,这种黑烟囱在加拉帕戈斯裂谷(Galápagos Rift)首次被发现。此后,海洋学家又在许多洋中脊(mid-oceanic ridge)沿线附近发现了这类喷口。实验研究表明,当超镁铁质硅酸盐(ultramafic silicate,富含铁和镁的岩石,比如橄榄石和辉石构成的岩石)处于热液喷口处常见的环境中时,就会通过一种“蛇纹石化”(serpentinization,即文中产生甲烷的一系列地球化学过程,因产物中包含蛇纹石而得名)过程生成氢气。氢气又能和碳颗粒、二氧化碳、一氧化碳或含碳矿物发生反应,产生甲烷。

这一过程的关键因素包括:氢、碳、金属(催化剂)、热量和压力。这些条件在火星上同样具备。蛇纹石化过程可以在高温(350℃~400℃)或中等温度(30℃~90℃)条件下发生。科学家估计,火星地下潜在含水层的温度可以满足上述较低的温度条件。

尽管低温蛇纹石化过程可以在火星上生成甲烷,但生物代谢来源的可能性同样不可小视。在地球上,所谓的“产烷生物”(methanogen)在消耗氢气、二氧化碳或一氧化碳时,会释放出副产品甲烷。如果火星上存在这样的微生物,它们也不会忍饥挨饿:氢气可以通过火星蛇纹石化过程而产生,也可以从大气中扩散到土壤里;二氧化碳或一氧化碳则存在于岩石和大气之中。

不论通过哪种方式,甲烷一旦生成,就会以稳定的笼形水合物(clathrate hydrate,一种类似用笼子囚禁动物那样,能够困住甲烷分子的化学结构)的形式被储存起来,随后通过裂缝的缓慢泄漏或者火山活动的短暂喷发过程进入大气。目前,还没有人确切知道笼形水合物的形成率和降解率。

火星快车的观测数据暗示,火星地表下含有水冰的区域上方,甲烷含量较高。地质学机制和生物学机制都能解释这样的相关性。冰层下的含水层可以为生命提供一个理想的栖息地,也可以为产生甲烷的水文地质过程提供一个良好的场所。在没有更多数据的情况下,生物代谢来源和地质代谢来源算是打了个平手。

泰坦的海洋

泰坦上的甲烷很可能是地球化学过程的结果,这意味着泰坦的地表下存在着辽阔的海洋。地下海洋中的环境非常适合复杂分子的形成,甚至有可能诞生生命。

乍一看,泰坦上的甲烷似乎更容易解释:这颗卫星与土星形成于同一团气体,而土星大气中含有大量的甲烷。然而,观测数据显示,泰坦上的甲烷并非来自土星。在NASA和欧洲空间局(ESA)合作开展的“卡西尼—惠更斯”土星探测计划中,惠更斯探测器发现,泰坦的大气中不含氙(xenon)和氪(krypton)。如果甲烷是在泰坦的形成过程中留存下来的,这两种惰性气体也应该存在。因此,泰坦上的甲烷很可能是在这颗卫星上自行制造的。

从某种意义上说,泰坦甲烷的神秘感更胜一筹,因为那里的甲烷含量相当高(约占大气总体积的5%,即5,000万ppbv)。与火星上一样,低温蛇纹石化过程也是泰坦甲烷的合理来源。法国南特大学的克里斯托夫·索廷(Christophe Sotin)及其同事认为,泰坦可能拥有一个由液态水组成的地下海洋(参见前两页插图)。溶解的氨起到了防冻剂的作用,使海水不至于冻结成固体。在他们提出的模型中,海洋位于泰坦地表之下100千米处,深达300千米~400千米。在过去,放射性元素的衰变和泰坦形成时的余热几乎融化了这个天体上所有的冰——当时的海洋也许一直延伸到它的岩石核心。

在地下海洋环境中,水和岩石之间的相互作用会释放氢气,氢气又会和二氧化碳、一氧化碳、碳颗粒或其他含碳矿物发生反应,生成甲烷。据我估计,这种地质过程可以解释观测到的泰坦甲烷含量。一旦形成,甲烷也会像在火星上一样,以稳定笼形水合物的形式储存在地下,然后通过火山活动逐渐释放,或者在陨石撞击时突然喷发出来。

惠更斯探测器在着陆泰坦的过程中,找到了一条有趣的线索:它在泰坦的大气层中发现了氩40。这种同位素是钾40放射性衰变的产物,而钾40早已被深埋在泰坦的岩石核心深处。钾40的半衰期是13亿年,因此大气中微量的氩40表明,确实有气体从泰坦内部缓慢释放出来。此外,泰坦地表的光学和雷达影像还发现了冰火山活动(cryovolcanism)的迹象,表明那里存在着氨和水冰的间歇性喷发,这同样说明有物质从泰坦内部喷涌而出。泰坦的地表相对年轻,没有环形山,表明来自泰坦内部的物质重塑过它的地表。这些过程可以让足够多的甲烷迅速从内部释放出来,以补偿阳光分解甲烷所造成的损失。在泰坦上,甲烷还起到了类似地球上流水的作用,形成了甲烷湖(海)、甲烷云和甲烷雨,构成了一个完整的甲烷循环(methalogical cycle,这是依照地球上的水循环生造的一个术语)。因此,泰坦上的证据比火星上更加充分,可以证明储存在内部的甲烷能够毫不费力地跑到地表,然后蒸发进入大气之中。

那么,泰坦上的甲烷有没有可能是生物制造的呢?NASA艾姆斯研究中心的克里斯托弗·麦凯(Christopher McKay)、法国国际航天大学(International Space University,位于法国斯特拉斯堡)的希瑟·史密斯(Heather Smith)、美国华盛顿州立大学的迪尔克·舒尔策-马库赫(Dirk Schulze-Makuch)和美国丹佛自然科学博物馆的戴维·格林斯普恩(David Grinspoon)认为,即使在极为寒冷的泰坦表面(-179℃),乙炔和氢仍然可以为产烷生物提供养料。那里的生物学过程与地球和火星上(如果存在的话)的产烷生物有所不同,不需要水的参与。相反,液态的碳氢化合物在泰坦地表起到了媒介的作用。

不过,这个假说有一个弊端。惠更斯探测器的数据排除了地下乙炔源的存在,这种化合物只能来源于大气中的甲烷。因此,生物代谢来源就成了一个循环论证:必须先有甲烷,微生物才能制造甲烷。另外,泰坦上的甲烷浓度非常高,产烷生物不得不超负荷工作才能制造这么多甲烷,势必严重消耗它们的养料。

如此看来,泰坦上甲烷的生物代谢来源并不像火星上那么站得住脚。然而,泰坦是否可供生命栖息仍然有待研究。一些科学家认为,泰坦曾经适合生命居住,甚至现在仍然适合生存。它能吸收足够的阳光,让氮和甲烷以分子形态存在,这正是形成生命分子前体所需的化学原料。地下的氨-水海洋中存在着甲烷和其他碳氢化合物,环境非常适宜复杂分子,甚至生命的形成。在遥远的过去,当年轻的泰坦仍在冷却时,它的地表甚至可能流淌着液态水。

尚无定论

甲烷的存在是否意味着火星和泰坦上一定存在着生命呢?只有在进行更加细致的分析之后,科学家才能给出明确的答案。

确定火星和泰坦上的甲烷是否源自生命,关键在于测定碳同位素的比例。地球上的生命偏爱碳12,因为它的结合能比碳13更低。当氨基酸组合在一起形成蛋白质时,其中碳13的比例就会偏低。地球上的生物体内,碳12的含量是碳13的92~97倍;非生命的无机物中,碳12/碳13的同位素的标准比例是89.4。

然而在泰坦上,惠更斯探测器测定的甲烷碳同位素比例为82.3,反而比地球上无机物的标准比值更低。这一发现给泰坦上可能存在已知生命形式的想法当头泼了一盆冷水。不过,也有一些科学家指出,泰坦上的生命也许走了一条与地球生命完全不同的演化道路,也可能泰坦上的无机物碳同位素比例有别于地球。

目前,科学家还没有对火星上的碳同位素比例进行测定,因为火星上的甲烷极其稀薄(仅为泰坦的十亿分之一),测定起来极具挑战性。NASA计划在2010年,将名为“火星科学实验室”(MSL)的漫游车送上火星(参见《环球科学》2007年第3期《空投火星漫游车》一文),它将精确测量甲烷和其他有机物中的碳同位素比例。它还会在固体和气体样本中,研究过去或现在的生命留下的化学痕迹,比如甲烷的含量是否远远高于其他较重的碳氢化合物(乙烷、丙烷、丁烷等);有机分子的手征性(chirality)是否表现出特殊的偏好等。

与甲烷的生命起源紧紧联系在一起的,还有另外一个疑问:为什么火星地表不存在有机物?要知道,即使没有生命,在长达45亿年的漫漫岁月里,陨星、彗星和行星际尘埃也会把有机物带上火星。这个问题的答案也许就隐藏在火星的沙尘旋风(dust devil)、沙尘暴和沙尘跃移(saltation,尘粒在风力作用下跳跃式移动)之中。这些过程能够产生强大的静电场,触发化学反应,合成过氧化氢。过氧化氢是一种有效的杀菌剂,能够迅速对火星地表进行灭菌,进而清除有机物。这些氧化剂还会使某些区域的大气甲烷损失率加剧,因此要解释火星大气中观测到的甲烷含量,就要有一个更大的甲烷源才行。

总之,甲烷让泰坦笼罩在一层神秘的迷雾之中,而火星上的甲烷也同样魅力难挡,因为它们很可能与生命有关。未来的探测任务将对这两个天体展开进一步研究,确定它们是否曾经适合生命生存。尽管如我们所知,生物有能力制造甲烷,但甲烷的存在并不意味着生命一定存在。行星科学家们必须彻底排查甲烷的来源和去向,测定甲烷和其他有机分子的同位素构成,分析气体和固体样本中的微量化学成分,才能对外星生命是否存在作出明确的判断。即使那些甲烷最终和生命没有关联,研究这些气体仍然会给我们提供有关火星和泰坦的形成、气候历史、地质变迁及演化等多方面的基本信息。

请 登录 发表评论