宇宙黑手暗能量

撰文 克里斯托弗·J·康瑟利斯(Christopher J. Conselice)

翻译 蔡荣根

直到1998年,天文学家才发现,我们忽略了宇宙中将近3/4的成分——暗能量(dark energy)。这种神秘的未知能量形式充斥在我们周围,掌控着宇宙的命运,可我们对它几乎一无所知。公平起见,我们必须承认,有些研究人员早已预言过这种能量的存在,但即便是这些人也会告诉你,检测到暗能量是20世纪宇宙学中最具革命意义的发现之一。这不仅是因为暗能量占据着宇宙的主体,更重要的是,如果暗能量的理论经得起时间的考验,我们可能还需要发展出一套全新的物理理论,来描述和解释它的性质。

暗能量是什么,它的存在意味着什么?科学家才刚开始尝试回答这些问题。暗能量对宇宙整体的作用泄漏了它的行踪,而人们逐渐意识到,暗能量不仅对整个宇宙有影响,似乎也在操控宇宙的居民,指引恒星、星系和星系团(galaxy cluster)的演化进程。虽然以前并没有意识到暗能量对这些结构的影响,但天文学家们几十年来一直在研究它们的演化过程。

讽刺的是,暗能量的无处不在,反而让人们很难意识到它的存在。暗能量与物质不同,它是均匀分布的,不会在某个地方聚集成团。不论是在你家的厨房,还是在星际空间,暗能量的密度都完全一样,约为10-26千克/立方米,相当于几个氢原子的质量。我们太阳系中所有的暗能量加起来,与一颗小行星的质量差不多,在行星的“舞蹈”中,几乎起不了作用。只有在巨大的空间尺度上和时间跨度上,才能体现出暗能量的影响力。

从美国天文学家埃德温·哈勃(Edwin Hubble)开始,观测天文学家就知道,除了最近的星系,所有星系都以极高的速度飞奔而去,离我们越来越远。这个速度与距离成正比:离我们越远的星系,退行(recession)速度就越大。传统观点认为,宇宙的大小是固定不变的,只是星系正在远离我们,但观测结果推翻了这种观点。实际上,不断拉伸的是空间结构本身,星系只是被裹挟在其中,离我们越来越远。另一个问题随之而来:膨胀的速率如何随时间演化。几十年来,科学家一直在努力回答这个问题。他们曾经推测,宇宙膨胀会越来越慢,因为星系之间的引力应该会阻碍向外的膨胀。

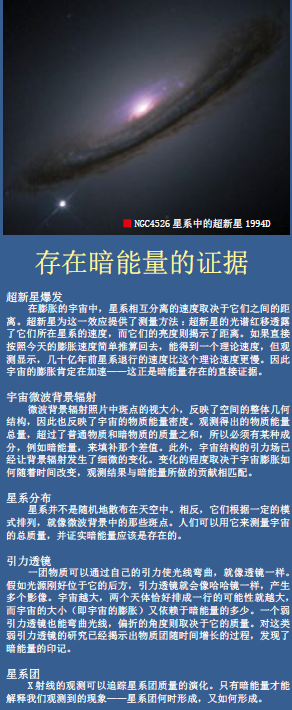

膨胀速率随时间变化的第一项明确观测证据,来自遥远的超新星。就像观察河面上漂浮的木块能够测量河水流速一样,这些爆炸中的恒星也可以看作测量宇宙膨胀的标尺。这些观测明确无误地表明,过去宇宙膨胀的速率比现在慢,也就是说,宇宙的膨胀在加速。更确切地说,曾经有一段时间,宇宙膨胀的速率越来越慢,但在某一时刻发生了逆转,开始加速。这一惊人的结果已经得到了交叉验证,几项相互独立的研究,包括对威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)传回的微波背景辐射所作的研究,都支持这个结论。

还有一个可能的结论是,在超星系尺度上,引力遵循的定律与较小尺度上的引力定律不同,所以星系间的引力实际上并没有阻碍宇宙的膨胀。但更多的人相信,引力定律对这些尺度范围内的研究对象都适用,只是宇宙中存在着某种形式的未知能量,能够战胜星系之间的吸引力,让它们分离得更快。尽管在我们的星系中,暗能量无足轻重(也无需担心你的厨房),但它们合在一起,就成了宇宙中最强大的力量。

宇宙雕塑家

表面看来,星系团、星系和恒星并不会随着宇宙的膨胀而变大,似乎逃脱了暗能量的操纵。其实,它们也是暗能量的玩偶,只是暗能量的影响藏得更深,更隐蔽。

经过进一步的研究考察,天文学家们发现,暗能量不仅决定了宇宙的整体膨胀速率,对较小尺度上的物体也有长远影响。当你将视线从整个可观测宇宙移向较小尺度的结构时,最先引起你注意的,八成就是宇宙尺度上物质的分布模式——仿佛都在一张蜘蛛网上。“蛛网”的细丝长达几千万光年,细丝之间则是大小相仿的空洞,其中的物质极其稀薄。数值模拟显示,物质本身不足以解释这种分布模式,暗能量也是不容忽视的影响因素。

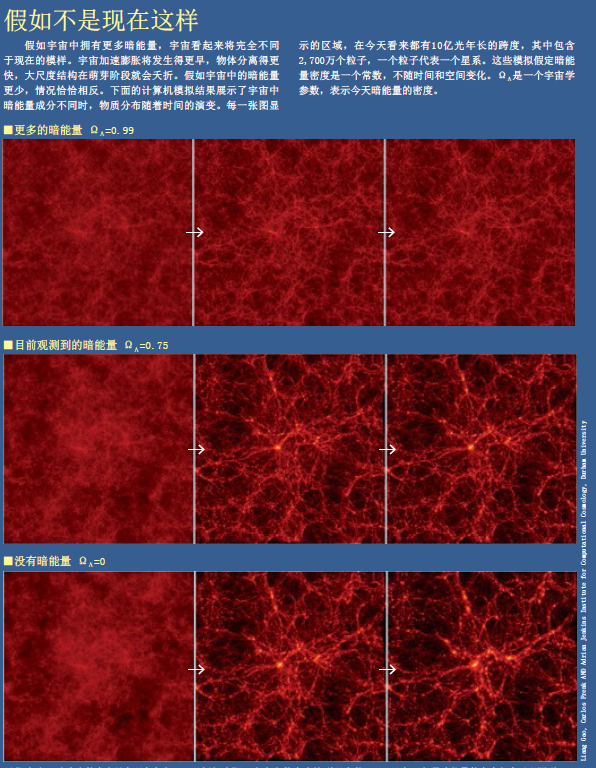

不过,这个发现还不算太意外。这些细丝和空洞与行星不同,它们并不是紧密结合在一起的实体,还没有建立起内部的受力平衡,无法从宇宙的整体膨胀中摆脱出来,换句话说,它们还在随着宇宙一起膨胀。实际上,这些细丝和空洞是宇宙膨胀(及影响宇宙膨胀的所有现象)与它们自身引力相互竞争的结果。在这场拔河比赛里,没有哪一方具有压倒性的优势,双方僵持不下。假如暗能量再强一些,膨胀将赢得比赛,物质就会分散开来,无法凝聚成细丝。假如暗能量再弱一些,物质将聚集得比现在更紧密 (见22页的图解)。

当你将视线移向更小尺度上的结构,开始关注星系和星系团时,就会发现那里的情况更复杂。星系(包括我们的银河系)并没有随着宇宙一起膨胀。星系的大小取决于它们自身的状况,星系引力与星系物质(恒星、气体及其他物质)的角动量达到了平衡。只有从星系际空间(即星系之间的空间)里吸积物质,或与其他星系发生并合以后,星系才会增大。宇宙膨胀对星系的影响微乎其微。因此,即使暗能量在星系形成过程中发挥过作用,这种影响也不会很明显。对星系团来说,情况也是如此。因为星系团是不随宇宙膨胀的最大天体结构,由上千个星系构成,被包裹在一大团热气体云中,彼此间通过引力聚集在一起。

不久以前,人们还以为星系和星系团形成的各个方面之间毫不相关,但现在看来,暗能量也许就是它们之间的关键联系。因为星系之间的相互作用和并合,在一定程度上驱动了这些系统的形成和演化,而相互作用和并合则受到了暗能量的强劲影响。

为了理解暗能量如何对星系形成施加影响,让我们先来看看天文学家对星系形成的看法。现在的理论基于这样一种思想:物质可被分为两类。第一类是普通物质,它们的粒子很容易与其他粒子发生相互作用,假如粒子带电的话,也会与电磁辐射发生相互作用。天文学家称这类物质为重子物质,因为它们的主要成分是质子和中子之类的重子(baryon)。第二类称为暗物质(注意,不是暗能量),占据物质总量的85%。它的最显著特点就是,不与辐射发生相互作用,因此既不会发光,也不会遮光,几乎不可能“看”到它。不过在引力方面,它的表现与普通物质无异。

根据模型,大爆炸之后,暗物质立即开始聚集,形成一个个球状的暗物质团,天文学家称它们为“晕”(halo)。相反,重子物质之间的相互作用,以及它们与辐射之间的相互作用,使它们无法成团,仍然保持着炽热的气体形态。随着宇宙膨胀,气体冷却之后,重子才能聚集成团。发生大爆炸的几亿年后,第一代恒星和星系就诞生在这种冷气体云中。它们的出生地并不是随机分布的,这些恒星和星系都形成于当时已经成形的暗物质晕的中心。

自20世纪80年代起,许多理论学家都曾用计算机仔细模拟过这一过程,其中包括德国马普天体物理研究所西蒙·D·M·怀特(Simon D.M.White)领导的研究小组和英国杜伦大学卡洛斯·S·弗兰克(Carlos S.Frenk)领导的研究小组。他们已经证明,宇宙中形成的第一代物质结构,大多数是小质量的暗物质晕。因为早期宇宙非常稠密,这些小质量晕(以及其中的星系)会相互碰撞并合,形成质量较大的系统。按照这种方式,星系构造的过程是自下而上的,就像先得到了一堆积木,再用它来搭建玩具房屋一样。(还有一小部分人认为,星系构造的过程是自上而下的,就像先得到整座玩具房屋,再拆成许多积木一样。)我和同事们观察了遥远的星系,研究了漫漫宇宙历史中星系的并合过程,试图以此检验这些模型。

星系演化的趋势

小质量星系通过并合不断壮大,恒星的主要出生地却从大质量星系逐渐转移到小星系……这些演化趋势看似恰恰相反,但在它们的背后,却有来自同一股力量的推动。

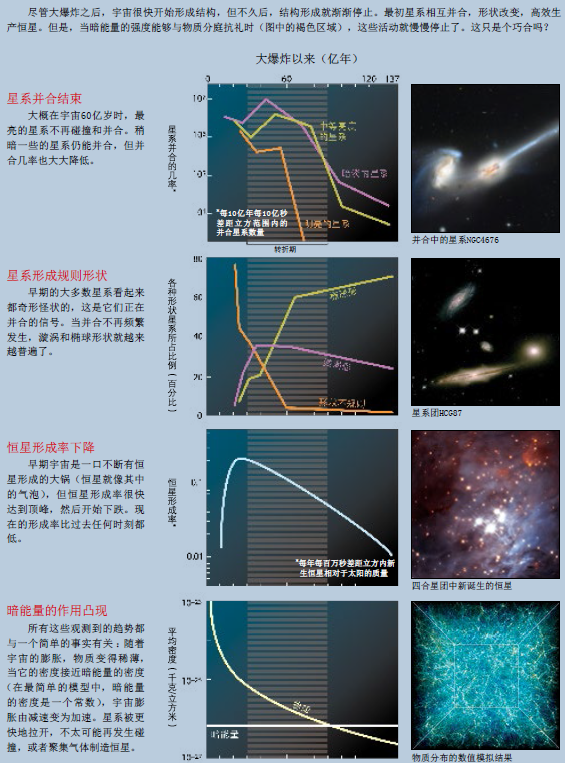

经过仔细研究,人们了解到,当一个星系与另一个并合时,它的形状就会扭曲。我们现在能够看到的星系中,最早的一批大概在宇宙10亿岁时就已经存在了,而且其中不少看来正在并合。随着时间的推移,大质量星系之间的并合越来越少。在大爆炸之后20亿年,有一半左右的大质量星系还在相互并合;到了大爆炸之后60亿年,大星系之间基本就没有并合现象了。此后,星系形状的分布(即不同形状的星系所占的比例)固定下来,预示着星系已经很少发生碰撞和并合。今天,仍有少数星系还在并合,但它们都是典型的小质量星系。

实际上,现在宇宙中98%的大星系不是椭球形,就是漩涡形。如果发生并合,星系就会扭曲变形。但我们看到的这些大星系都相当稳定,其中的恒星大多非常古老,说明这些星系早就成形了,长久以来一直维持着这样的规则形状。

大约在它60亿岁的时候,宇宙的精力就已消耗殆尽。星系并合越来越少并不是惟一的征兆,宇宙制造恒星的能力也在下降。20世纪90年代,加拿大多伦多大学西蒙·J·莉莉(Simon J. Lilly)领导的研究小组,美国空间望远镜科学研究所的皮耶罗·马登(Piero Macau)领导的小组,以及美国加州理工学院的查尔斯·C·施泰德尔(Charles C. Steidel)领导的小组,得出了令人信服的结论:现在存在的恒星大多诞生在宇宙历史的头60亿年里。最近,研究人员已经了解了这一趋势出现的具体过程。他们发现,最先停止生产恒星的正是大质量星系;自大爆炸后60亿年以来,只有质量较轻的星系,才能以较高的效率继续生产恒星。这似乎有点自相矛盾:星系形成理论预言,宇宙中先形成小星系,它们并合后才会出现大星系。但恒星形成的历史恰恰相反:刚开始,恒星大多诞生在大质量星系之中,后来主要的诞生地才转移到较小的星系中(这种转移就是所谓的恒星形成星系小型化)。

还有一点也让人们大惑不解:星系中心超大质量黑洞的成长似乎也明显减缓。这些黑洞为类星体和其他活动星系提供着动力,但在现在的宇宙中,活动星系寥寥无几;在其他大部分星系(包括银河系)中,中心黑洞非常“安静”,鲜有活动迹象。

星系因并合而不断壮大,恒星的主要诞生地从大质量星系转移到小星系,黑洞变得“沉默寡言”——这些演化趋势之间是否彼此关联?暗能量真有可能是产生这些趋势的根本原因吗?

牢牢把握控制权

恒星形成高潮结束、星系并合几率暴跌、黑洞不再活跃,这一切发生的时间,几乎与暗能量战胜引力,宇宙膨胀由减速转为加速的时间完全一致。难道这只是一个巧合?

一些天文学家推测,星系的内部过程(比如黑洞和超新星释放的能量)遏制了恒星和星系的形成,但暗能量可能是更根本的原因,它能把所有现象联系起来。最主要的证据是,大多数星系和星系团停止形成的时间,与暗能量开始把持大局的时间大体一致,大约都发生在宇宙60亿岁的时候。

人们设想,宇宙中的物质密度曾经非常高,战胜了暗能量的效应,由星系间的引力占据主导地位。星系摩肩接踵,相互作用,频频并合。在迎头相撞的星系中,气体云聚集成团,形成新的恒星;另一些气体被拉入星系的中心,成为中心黑洞的“食物”,使黑洞成长壮大。随着时间的推移和空间的膨胀,物质变得稀薄,引力变弱,但暗能量的强度却始终如一(或者几乎如此)。两者之间的天平不可抗拒地发生了倾斜,最终使宇宙的膨胀从减速变为加速。与此同时,宇宙中的众多星系随着空间的膨胀越拉越远,星系并合率也因此逐渐降低。同样的道理,星系际气体也很难再落入星系的中心,“食物”匮乏使黑洞失去了活力。

这些过程或许也能解释星系小型化。质量越大的暗物质晕(包括其中的星系),成团程度也越明显;因此大质量晕往往扎堆出现,彼此非常靠近。相比小质量系统,这些晕可能会更早地撞上它们的邻居。一旦发生碰撞,星系中就会诞生一批新的恒星。新形成的恒星开始闪耀,驱散并加热了周围的气体,阻碍气体继续坍缩形成新的恒星,因此,恒星诞生的高潮很快就会结束。星系中心的黑洞是新恒星形成的另一阻碍。星系的并合将气体拖入黑洞,使黑洞发出喷流(以极高速度向外射出的物质流),喷流加热了星系中的气体,同样阻碍了气体冷却,进而坍缩成新恒星的过程。

很明显,大质量星系中的恒星形成一旦停止,就很难再重新开启。很可能是因为这些系统中的气体已经耗尽,或者变得过热,无法很快冷却下来。这些大质量星系还会与其他星系并合,但由于缺乏冷气体,几乎无法再生产新的恒星。大质量星系逐渐变得萧条,其中鲜有新恒星诞生,而较小的星系还在继续并合,形成新的恒星。结果就像观测到的那样,大质量星系比小星系更早成形。暗能量决定了星系的成团程度和并合几率,也许它正是通过这种方式,暗中操控着恒星形成的过程。

暗能量或许还能解释星系团的演化。在宇宙60亿岁以前,远古星系团就已经具备了现在星系团的规模。换句话说,过去的60亿年到80亿年间,星系团并没有明显增大,说明落入星系团的星系数量明显减少。早在20世纪90年代中期,天文学家就发现了这一现象。他们只能猜想,宇宙中的物质密度比理论预言的更低。而暗能量的发现解决了观测事实和理论间的紧张局面,这是暗能量在大尺度上影响星系相互作用的一个直接信号。

我们自身所处的星系团——本星系群(Local Group)就是很好的一个例子,能够形象地演示暗能量是如何改变星系团形成历史的。就在几年以前,天文学家还认为,银河系及其近邻——仙女座大星系,连同它们各自的一大群小星系同伴,最终都将落入附近的室女座星系团中。但现在看来,我们的星系能够避免这样的噩运。因为暗能量驱使我们和室女座星系团之间的距离不断膨胀,膨胀速度已经超过了本星系群向皇女座星系团掉落的速度,我们永远不会变成大型星系团的一员。

通过遏制星系团的演化,暗能量还控制着星系团中的星系组成。星系团的环境促进了一些星系的形成,如透镜星系、巨椭圆星系和矮椭圆星系。通过调整星系加入星系团的能力,暗能量控制着星系团中这些星系类型的相对比例。

这是一个精彩的故事,但事实果真如此吗?星系并合,黑洞的活动和恒星的形成都随时间流逝而减弱,它们之间很有可能以某种方式彼此关联。不过,天文学家还没能够理清这些事件的来龙去脉。未来几年,我们将充分利用现有的巡天项目,包括哈勃太空望远镜、钱德拉X射线天文台和灵敏的地面光谱成像仪,详细考察其中的关联。对遥远的星系做一次普查,确定它们最后一次并合发生的时间,将是找到关联的有效方法。这些分析工作需要一些新的理论工具,虽然尚待我们开发,但在未来几年里,我们应该就能拥有这些工具。

假如不是现在这样

不久前,人们担心宇宙膨胀会越来越慢,最终坍缩毁于一旦;现在又转而担心,暗能量太过强大,最终会撕碎所有原本受引力束缚的天体,包括我们的地球。

一个由暗能量主宰的加速膨胀宇宙,可以自然而然地产生我们观测到的、星系演化方面的种种现象,即星系并合的停止和随之而来的许多后果,包括恒星形成效率的大幅降低和星系形态不再变化。假如暗能量不存在的话,星系并合可能会持续更久,现在的宇宙中将出现更多拥有年老恒星的大质量星系。同时,宇宙中的小质量星系会更少,银河系这样的漩涡星系将变成少数派(因为漩涡结构无法在并合过程中幸存下来)。星系的大尺度结构则会变得更为紧密,结构并合和吸积过程会更为频繁。

假如暗能量比现在更强大,那么情况就会完全相反。漩涡星系和小质量的不规则矮星系将更加普遍,因为在宇宙演化过程中几乎没有经历过星系并合;星系团的质量要小得多,或者根本就不存在;甚至连恒星也很少形成,宇宙中的大部分重子物质仍是一团团弥漫的气体。

表面上看来,星系的形成似乎离我们的生活很远,但实际上,这些过程早已影响到我们自身的存在。如果没有恒星,所有比锂重的元素就无法形成,而这些元素构成了我们赖以生存的类地行星,还有我们的生命本身。假如恒星形成率较低,这些元素的丰度不高,那么宇宙中就不会拥有这么多行星,可能根本不会出现生命。由此可见,暗能量对宇宙的许多看似互不关联的不同方面,甚至对我们地球的历史,都产生过深刻的影响。

暗能量的使命远远没有结束。看上去,它对生命是有益的:不久之前,天文学家还在担心,宇宙总有一天会停止膨胀,最终在一场大坍缩中毁于一旦,而现在宇宙的加速膨胀已经打消了这种担心。但暗能量也带来了其他危险。至少,它拉开了遥远星系彼此间的距离,让它们退行得越来越快,总有一天,我们再也看不到它们。空间正变得越来越空旷,本星系群正在变成一座孤岛。最终,在星系际茫茫的宇宙空间中飘荡的星系团、星系甚至恒星,都被完全孤立在它们自身引力能够控制的范围之中,这个范围可能比自己的体积大不了多少。

更糟糕的是,暗能量可能也在演化。一些模型预言,假如暗能量变得更强势,它将撕裂由引力束缚在一起的天体,例如星系团和星系。最终,地球也可能从太阳系中剥离出来,甚至地球本身,连同地球上的一切物体,都会被撕成碎片,就连原子也难逃一劫。到了那时,一度生活在物质阴影下的暗能量,终将完成它的复仇大业。

请 登录 发表评论