近日,中国科学技术大学单分子科学团队的董振超研究小组,在国际上首次实现亚纳米分辨的单分子光学拉曼成像,将具有化学识别能力的空间成像分辨率提高到前所未有的0.5纳米,取得了单分子领域创建以来的最大进展。

测定微观粒子化学成分的方法早在85年前就已经出现。1928年,印度科学家拉曼(C. V. Raman)发现,光波被物质散射后,有一部分光波的频率会发生变化,频率的变化完全取决于散射物质的特性,这就是物理学上著名的“拉曼散射”(拉曼因此获得1930年诺贝尔物理学奖),相应的散射光谱称为拉曼光谱。拉曼光谱的谱形特征会因分子的不同而不同,正如通过人的指纹可以识别人的身份一样,拉曼光谱的谱形也就成为科学家识别不同分子的“指纹”光谱。

由于拉曼散射光十分微弱,得到一幅完整的光谱图往往很费时间。而解决方法是用尽可能强的光照射样品,或者提高检测器的灵敏度。这在以前是难以达到的,因此拉曼光谱仪发展非常缓慢。上世纪60年代,激光器的出现推动了拉曼光谱技术的应用,激光拉曼光谱技术得到了充分发展。

随后,科学家又将显微镜技术与激光拉曼光谱技术完美结合到一起,形成了拉曼成像技术。拉曼成像技术可以用图像的方式,显示样品的化学成分的空间分布、表面物理化学性质等更多信息,具备高速、极高分辨率成像的特点。拉曼成像技术是研究分子结构的有力武器,已经成为物理、化学、材料、生物等领域研究分子结构的重要手段。

随着各种探测设备的发展,科学家已经将拉曼成像技术的分辨率发展到了几纳米。这意味着人们距离分子世界只有一步之遥。而率先踏出这一步的,是中国科学技术大学单分子科学团队的董振超研究小组。

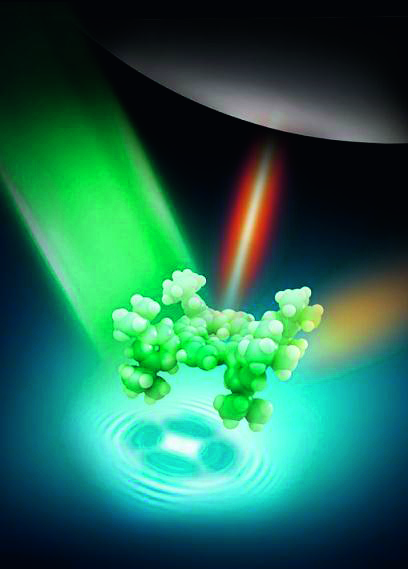

多年来,这个团队一直活跃在单分子研究的前沿领域。他们一方面在研制更好的观测设备,建立和发展将高分辨率扫描隧道显微技术(STM)与高灵敏光学检测技术相融合的先进联用系统,另一方面也积极探索单分子光量子态的调控手段与方法。

经过董振超团队的改良,单光子光学拉曼成像的空间分辨率从3到15纳米提高到了0.5纳米,在国际上首次实现亚纳米水平的分辨率。

这项研究对了解微观世界,特别是微观催化反应机制、分子纳米器件的微观构造和包括DNA测序在内的高分辨生物分子成像,都具有极其重要的科学意义和实用价值。

请 登录 发表评论