在美国阿拉斯加北部城市卡克托维克(Kaktovik)的一片海滩上,一群性情孤僻的北极熊聚集到一起。原来它们是被一具因纽特人遗弃的鲸的残骸吸引而来。因纽特人是这片极地的原住民。北极熊不仅越来越频繁地依赖于这种不期而至的食物来源,甚至在某个享用这场盛筵的夜晚与一只棕熊狭路相逢。在气候变化的大背景下,“北极之王”是否正在被不断北上的棕色亲戚所取代?它们的生存空间有没有被缓慢地侵蚀?

北极熊已经化身为对抗气候变暖的代言人,它们不仅出现在各类公益宣传活动中,还出现在许多商业公司以及非政府组织的商业宣传中。北极熊变成了我们的分身,人类野性的倒影。对于我们来说,北极熊是人类文化和地理上均遥不可及的大自然的居民。

然而,这种大型捕食者的生命正在遭受威胁。它们在高纬度地区闲庭漫步的王者姿态不应使我们忘记,在它们的栖息地——北极遭受破坏之时,它们是那么的脆弱无助。为了更好地理解这个迷一样的物种,我们必须要研究它们的演化、栖息地、分布区域,以及它们现在和将来所要面临的各种威胁。为了弄清北极熊对气候变化是否能产生适应性,我们将带着以上问题踏上北极征程。

北极霸主

如果说实验室里的研究以及科学论文能够拓宽我们观察北极熊的视野的话,那么只有通过北极实地考察,并与“纳努克”(Nanook,因纽特人对北极熊的称呼)一同度过北极“四季”的日日夜夜,才能让我们更好地了解这种生物。北极熊与因纽特人有着精神和物质上的强烈羁绊,对于因纽特人来说,纳努克是另一种人类。

在观察北极熊的那几年中,最紧张刺激的时刻莫过于幼熊第一次从兽穴中出现。幼熊出生在12月,此时的北极温度最为宜人。母熊的母乳中含有丰富的脂类。出生后的3个月内,幼熊一直蜷缩在母亲身旁,体重也从0.8千克长到了12千克。而在3月初,野外狂风呼啸,大地一片雪白,目之所及空无一物,阳光则很刺眼,户外温度接近-40℃。在这一片肃杀的银白中,一个小小的脑袋从雪堆中探出来,然后出现了第二个小脑袋。这些熊崽就像人类的婴儿一样探索着洞穴外的世界。在它们玩耍的时候,一个大脑袋从洞中伸了出来,然后是一双弯曲、锋利而有力的爪子,最后出现的是母熊巨大的身体。母熊保持高度警惕,时刻关注着它的幼崽们。

这些毛茸茸的、无忧无虑的小白球是如何成长为漫游冰海的北极霸主的?为了回答这个问题,我们需要回顾北极熊的进化历程,一步步地分析北极熊所经历的连续适应性变化。

北极熊的祖先是生活在距今2 200万年前的食肉动物。这种叫做晨曦熊(Ursavus elmensis)的动物是小熊猫的近亲,体型和浣熊差不多大。从这个品系开始,晨曦熊的进化树随着时间不断地分叉,在环境限制和其他物种的压力下演化出了不同的品种。

第一代亚种出现在1 500万年前,它们是大熊猫的祖先。这种肉食动物只吃一种植物,就是竹子。900万年后,轮到眼镜熊(眼镜熊是住在南美西北部的一种熊类)的祖先被演化所选择,它们叫做巨型短面熊。这些熊占领了美洲。它们中有些种类身形高大,大约重1吨左右,两条长腿让它们能够追踪大型食草动物。由于人类登陆美洲,以及来自欧洲和亚洲的棕熊与黑熊同其竞争有限的生态资源,这些熊后来灭绝了。现在的熊科(包括黑熊、北美黑熊、懒熊、马来熊、棕熊以及北极熊)其实出现在500万年前。

北极熊和棕熊

虽然颜色不同,但是北极熊和棕熊是近亲。法国国立自然历史博物馆的研究员亚历山大· 哈撒宁(Alexandre Hassanin)对两种熊的线粒体和细胞核DNA进行研究后发现,这两个物种从地理上的分离出现在55万年前。另外,DNA分析显示,北极熊的祖先与棕熊至少发生过两次杂交。第一次发生在35万年前,第二次在12万年前。

在更新世时期(距今258万年到11 700年前),冰川期与间冰期不断更替,这为北极熊和棕熊的杂交创造了条件。随着海冰的扩张和消融,两种熊交换着领地。在冰川期,一些棕熊被困在如阿拉斯加南部的金钟岛(Admiralty)、巴拉诺夫岛(Baranof)还有奇恰戈夫岛(Chichagof),以及爱尔兰和苏格兰的一些小岛上。在棕熊被困期间,北极熊趁机扩大了自己的分布范围。

迄今为止,最古老的北极熊骨骸是在挪威斯瓦尔巴特群岛(Svalbard)发现的,距今约13万年。对它进行的DNA分析显示,这幅骨骸的主人的血统比现在的北极熊更为“纯正”,因为那时棕熊并没有居住在斯瓦尔巴特群岛上。棕熊和北极熊领地交替的最典型的例子发生苏格兰北部的一个岩洞里。棕熊曾在45 000年前在里面居住过,22 000年前左右这个洞穴被北极熊占领了,而10 000年后棕熊再一次来到了这里。

一些科学家认为,北极熊与棕熊的杂交标志着北极熊的消亡。这个观点十分有趣,因为杂交是进化中最重要的过程之一,它为北极熊带来了基因多样性,让北极熊能够在世界最高纬度的地区生存至今。

北极熊的祖先发展出了一种独一无二的捕猎方式——在海冰上猎捕海豹。从这个意义上讲,北极熊是一种靠海吃海的动物,它们的拉丁文学名Ursus maritimus也是来源于此。即使当地的其他掠食者以及游弋在大洋中的虎鲸与北极熊存在一定程度的竞争关系,后者的这种独特的生存方式让它们占据了得天独厚的生态位。但是,这种对于极端环境的适应性也是一把双刃剑,在环境因为人类活动而发生快速变化的时候,这种适应性反而成了北极熊的软肋。

北极熊白色的皮毛为它们在冰面上的行动提供了很好的伪装,它们小巧的耳朵能减少热量的流失,它们的防滑脚掌是半掌状的。北极熊的生理结构和行为策略完美地适应了极端环境,保证了良好的体温调节。可以说北极熊在北极是其他动物无法匹敌的全能选手。它们的运动姿态与棕熊不同——更加优雅,却能在又脆又滑的冰面上自如行走。北极熊总是用同样的速度移动——大约每小时4千米。这个速度使它们身体的能量消耗和卡路里产出比达到最优。它们的身体比棕熊颀长,线条更流畅,这让它们更容易在刺骨的寒风和暴雪中跋涉。母熊甚至可以连续游600千米而不用上岸。除了怀孕的母熊以外,北极熊不需要像棕熊那样冬眠,而只需在海冰融化、食物匮乏的夏季经历一段“斋戒”时期。

8个月的斋戒

在巢穴附近活动一周以后,北极熊一家就向海岸出发。母熊从上一年的7月开始就没有进食。这8个月的“斋戒”期是哺乳动物中最长的。8个月后,母熊体重下降了一半,是时候重新开始捕猎了。在最初的几周,幼崽必须学会遵从母亲发出的指令并保持安静。虽然它们还要再吃一年多的母乳,但是很快就会开始尝试吃肉。海冰上没有猎物的丝毫线索,北极熊只能靠猎物的气味来定位。北极熊没有领地的概念,通常孑然一身。它们穿越一大片海域通常只为了找到一只鳍脚类动物的踪迹。它们惯用的捕食策略如下:在海豹的呼吸洞边上进行漫长的等待,然后轻轻地走近猎物,或者跳入海中借助漂浮不定的海冰做掩护接近猎物。在母亲两年的指导和亲自实践后,幼熊才能完全掌握这些复杂的狩猎技巧。这种母子间知识的传递方式如此特殊,以至于圈养的北极熊的繁殖尝试通常以失败告终。

一旦北极熊捕获了海豹,就会迫不及待地吃掉海豹肥厚的脂肪层。它们能在几分钟内吞下数千克的脂肪,因为常有别的熊被猎物的气味吸引而前来争夺。如果闻香而来的不速之客更强大,它就会抢走猎物。而被“打劫”的北极熊则不得不去寻找下一个猎物。一只成年北极熊一年需要吃掉大约60头环斑海豹才能存活。

在加拿大北部和美国的阿拉斯加,气候变暖让北极熊和棕熊间的接触变得越来越频繁。甚至有人看到,这两种熊同时出现在哈德森湾的西海岸。在维多利亚岛上,人们曾经遇到过北极熊和棕熊的杂种后代(有时已被杀死)。这些杂交熊通常是母北极熊和公棕熊的后代。即使这些后代身上的一些极地适应性形态特征已消失,母熊还是会传授必不可少的北极生存技巧。

北极熊的适应性行为

除了从北冰洋中猎食外,北极熊也不会放过任何获取食物的机会:比如打劫鸟窝、搜寻富含营养的植物,甚至还在加拿大拉布拉多(Labrador)地区捕食北极红点鲑。这些适应性行为虽然让人类倍感震惊,但对北极熊来说则由来已久,因为早在1770年已经有人目睹它们在河里捕鱼。2015年4月,挪威极地研究所的乔恩·阿尔斯(Jon Aars)在斯瓦尔巴特群岛东部的海岸上拍摄到了一只北极熊吞食白喙海豚的画面。北极熊——地球上最大的陆生食肉动物捕食海豚虽然是稀松平常的事,但是这次邂逅的不寻常之处在于,白喙海豚通常不会在这个季节出现在如此靠北的海域,或许是气候变暖导致了如此异常的现象。

如前文所说,北极熊也会利用人类活动。它们会到海岸边吃因纽特人留下的鲸的残骸。这类食物在夏末为北极熊带来了至关重要的能量来源。在这块因为石油开发而使生存愈发艰难的区域,这种食物为北极熊种群的延续带来了一线生机。与因纽特人相伴而居了2 000年的北极熊正在遭受许多来自人类的新压力:燃料开采、矿石开采、旅游业、航海业。

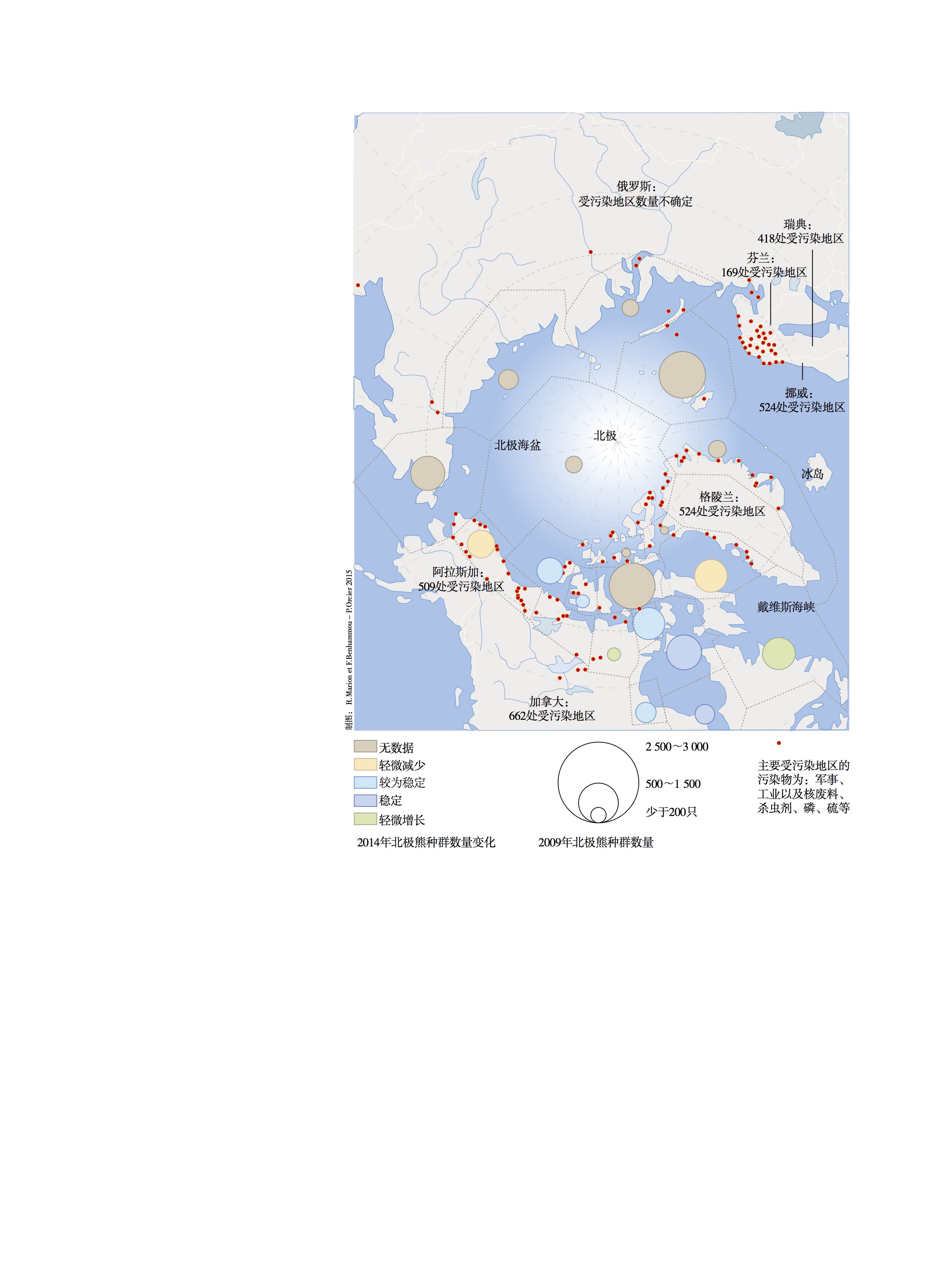

想要估算北极熊的数量实为不易。它们分散在超过2 100万平方千米的土地上,而其现存数量可能在16 000只到31 000只之间。科学家将北极熊的分布范围划分成19个区域,这19个区域分别对应不同的北极熊亚群。一些地区的北极熊资料比较完整,比如哈德森湾西部以及巴伦支海(位于挪威与俄罗斯之间);其他地区的资料比较欠缺,甚至完全没有记录,尤其是位于俄罗斯境内的区域。由于缺乏后勤支援(如格陵兰岛的东北部),或是由于军事原因,很少有人涉足这些地方,更不用说是科学考察了。

虽然近几年科考情况发生了好转,但先前对北极熊数量进行的统计还是有待商榷,因为相关国家与各方(科学界、当地猎人,以及各式各样的北极开发者)对此并没有形成一致意见,所使用的统计方法也不统一。这导致统计数据很不准确。一些协会声称北极熊已经灭绝了,一些政府则宣称对北极熊的保护正变得越来越好。另一些国家(如加拿大)则为了保留猎熊权利,宣布北极熊的数量已经稳定。不论如何,目前的数据并没有显示出北极熊数量的急剧下降。世界自然保护联盟(IUCN)预计,在未来40年内北极熊虽然不会完全消失,但其数量将会减少30%。实际上一些地区的北极熊数量锐减,而另一些地区的数量则比较稳定,甚至稍有增长。但在其余地方,我们对北极熊的数量一无所知。

北极熊生态圈的5个国家(丹麦、挪威、俄罗斯、美国和加拿大)联合制定了一份文件,确定了一系列北极熊保护措施。北极熊再一次成为超越地缘争端和国际冲突的催化剂和凝聚者,正如上世纪70年代它所承担的角色一样。1996年,北极5国成立了北极理事会(Arctic Council)。这5国于2015年9月初联合发表了一份摘要文件。该文件的发表可以增进科学界为研究北极熊做出的努力,让研究北极熊数量和地区间差异变得更容易。

所有的学者都认同一点,那就是北极熊面临的最大威胁是气候变暖。

受威胁的北极熊

唯一可以长期有效保护北极熊的措施就是稳定二氧化碳排放量。如果对北极熊种群数量有更多的了解,再加以当地人的保护和采样统计的话,这些措施有希望在几十年内让北极熊免于灭绝。

值得一提的是,一些动物园和海洋馆盗用“北极熊灭绝”这一概念并实施不当行为。受世界动物园与水族馆协会(World Association of Zoos and Aquariums)的鼓舞,这些娱乐性机构借用保护物种的名义对圈养北极熊进行繁育。幼崽在圈养的环境中出生,为动物园和海洋馆带来了非常可观的经济效益。然而,由于这些熊崽无法在自然环境下生存,这对野生北极熊种群的保护来说毫无益处。

北极熊受到的另外一个威胁是北极地区的污染。污染物会在食物链顶端聚集,也就是在顶级掠食者——北极熊的体内。这方面的记录正在增加,但就目前而言,没有任何数据能明确地指出污染对该物种的健康以及繁殖造成的影响。

但是北极熊的未来并非一片灰暗。根据目前采集到的数据,北极熊专家小组(Polar Bear Specialist Group)对北极熊前景的判断可能过于悲观。尽管北极海冰的厚度和面积在整体上减少了,北极海冰的变化无常反而对北极熊有利。在2015年夏天的哈德森湾,研究人员发现了一块史无前例的巨大海冰。由于北极的海洋和气象条件很难被预测和研究,因此目前人类对于北极熊生存状况的知识是相当不足的。

虽然北极熊对环境变化做出了适应性行为,但人类自身仍应该采取行动。对北极熊的保护与每个人息息相关,因为对抗气候变暖是全球范围内的行动,而不仅是北极国家的责任。除了作为气候变暖的象征以外,北极熊更是一种警示,提醒人类应该改变自己的生活方式。

请 登录 发表评论