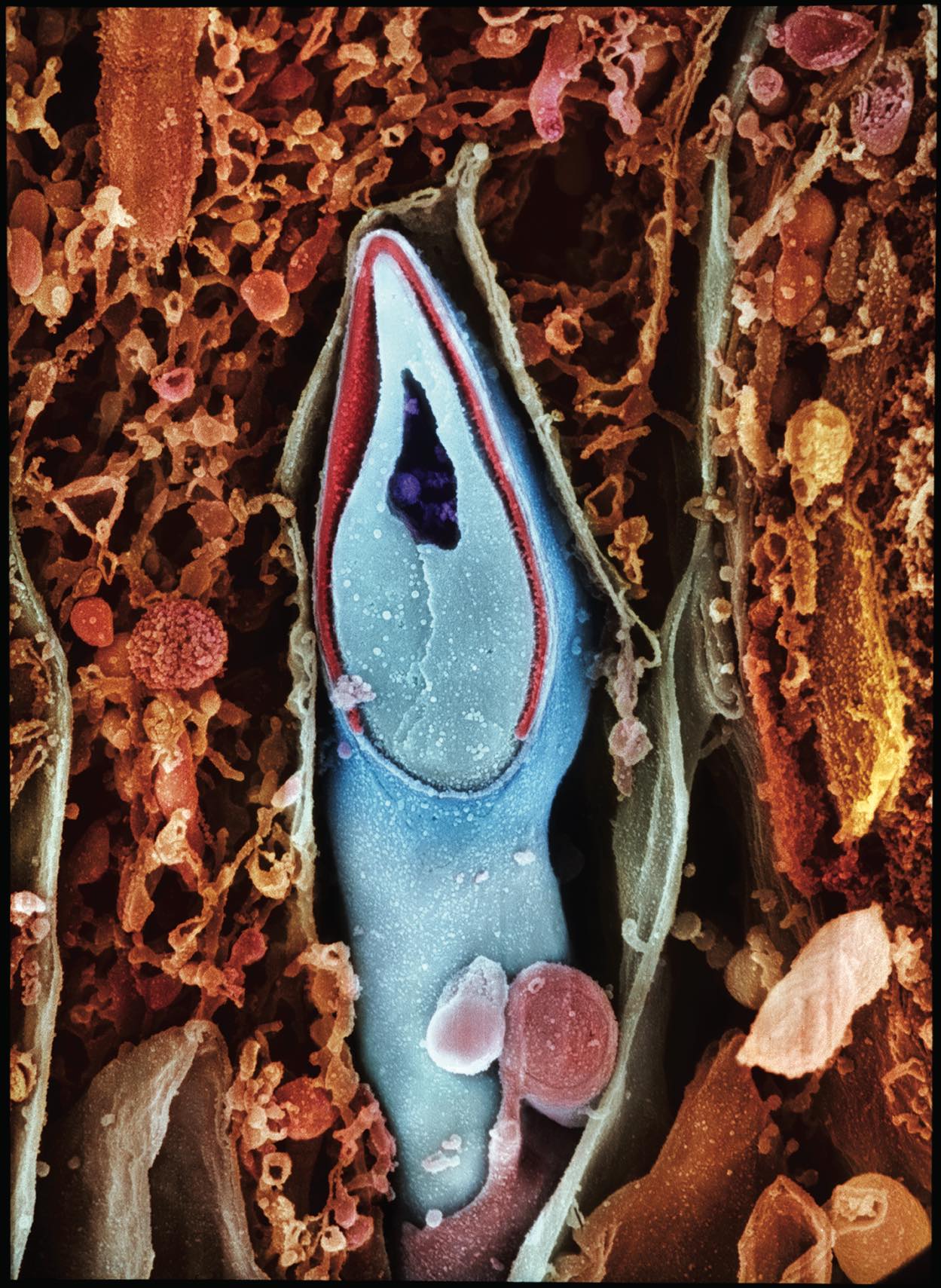

躯体的形成过程并不简单。无论是鱼、青蛙还是更高等的人类,都是由单细胞开始,突破重重困难,最终发育成有高度组织性、非常复杂的生物体。受精卵首先分裂成两个细胞,然后两个变成4个,4个变成8个、16个⋯⋯几周之后形成成千上万个细胞。此时,原先的球形受精卵已经分裂重排成一个一端膨胀变圆且加厚的长条形的胚胎,沿着这个胚胎的纵向方向,会形成一条浅沟。很快,奇迹一般的场景即将上演:这条浅沟逐渐变深,组成沟壁的细胞向彼此靠拢直至紧密接触在一起,形成一个长且中空的腔道。这个腔道的膨胀端将来会形成大脑,另一端则会形成脊髓。

为了精确地组装成生物体,胚胎内的细胞必须能感知到它们各自处于生物体内部的哪个位置。每个细胞都得知道动物体的前后和上下方向在哪里,也必须能分辨出哪个方向是远离或者靠近身体其他部分的。在过去的几十年中,我们和其他一些生物学家一直在试图理解细胞的这种定位系统是如何工作的,现在这个大型探索任务已经有了一部分成果:我们发现了定位系统的核心组成,包含一个由多个蛋白质构成的微型“指南针”。如果没有这个微型的“指南针”,心脏、肺、皮肤以及其他器官都不能正常发育。在人体中,这几个蛋白的任何一个发生突变都会导致严重的先天缺陷。

虽然对于细胞定位系统的工作原理仍有许多未知的地方,但已有的发现还是为我们理解整个动物界发育的基本过程带来了新的曙光。目前我们认识得最清楚的是,这个指南针在上皮细胞中的工作机制:上皮细胞是覆盖在动物组织表面的单层细胞,就像铺盖在人行道上的板石一样。如果将上皮细胞层比作床上的棉布床单,那么我们和其他科学家发现的这些蛋白质可以让床单上的任何一个表皮细胞都知道,床的头部是在自己的哪一边,尾部又在哪一边。

如果机体内的细胞能感知自己处于机体的什么位置,这就成为一种独特的演化优势:复杂的组织不再需要在各个方向上高度对称,不同的部位也能高度特化。例如,耳蜗管一端的纤毛能够区分高频率的声音,而另一端的纤毛则能够检测到低频率的声音,且当整个器官旋转起来时,这种特性仍然不受影响。科学家将组织层的这种不对称性称为平面极性(planar polarity),因为从组织的平面上可以看到截然不同的两极。

一旦动物发明出一种好用的工具,它们就会一直使用它。编码平面极性相关蛋白的基因自出现以来就没怎么变过,因此即使是在亲缘关系上相距甚远的物种里,这些基因也非常相似,比如哺乳动物中的这种基因就和昆虫的具有很高同源性。这也难怪,毕竟它们是如此古老——当动物界刚刚崛起时,它们就出现了,到现在为止已经演化了五亿多年!

从昆虫入手

关于平面极性的认识,很多来自于20世纪中叶开始的昆虫研究。为了方便起见,这些早期的实验暂时撇开了内部器官,只专注于研究成年昆虫体表的坚硬外壳。这种坚硬的体表层叫做角质层,由其下方相对柔软的表皮细胞分泌出的物质形成。

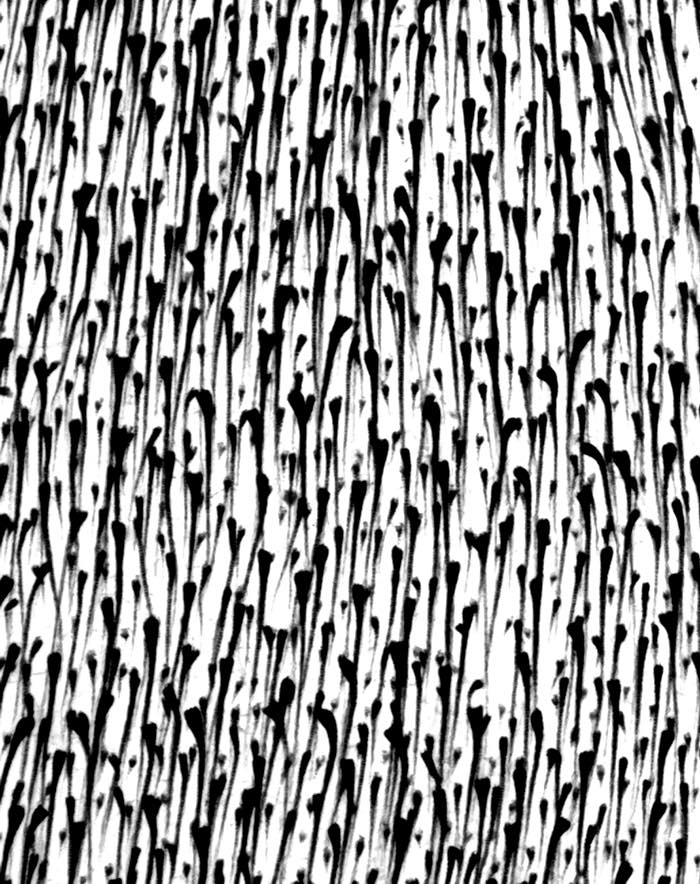

在显微镜下,角质层外表面是由一道道凸起的嵴和一片片鳞组成的有序结构,上面以规则的间距附着着毛发与刚毛。这些突出物中的一部分可以感知压力或者化学物质浓度的变化,从而帮助生物体对环境作出应答。此外,几乎所有毛发或刚毛都排成了一列列的平行结构,它们的尖端都趋向于同一方向。在翅膀上,毛发指向远离身体的方向;而在身体上,毛发则指向远离头部的一端。就像新形成的神经管壁一样,这些细胞似乎感知着身体的前后位置关系。很显然,它们知道哪个方向靠近别的组织,哪个方向则恰恰相反。

细胞彼此之间似乎还可以共享这种位置信息。英国剑桥大学的彼得·劳伦斯(Peter Lawrence)、加拿大西安大略大学已故的迈克尔·洛克(Michael Locke),以及其他研究者在40多年前就已经通过一系列开创性的实验展示了这一点。他们小心翼翼地从猎蝽(Rhodnius)和美洲脊胸长蝽(Oncopeletus)产生外骨骼的表皮层上剪下一小块一小块方形的皮肤,将它们旋转180度后再植入原个体腹侧的表皮层上。

旋转180度后再植入的表皮层所形成的角质层,上面的嵴和刚毛会指向什么方向呢?你可能会简单地猜测它们指向的方向与周围表皮上的嵴和刚毛截然相反。但事实上在一次蜕皮,也就是旧的外骨骼被新合成的外骨骼替换后,研究人员发现了一个令人惊奇的变化:移植区域的结构与周围的结构一起,形成了跨越边界的漂亮旋涡。旋涡状的排列模式表明,相邻的细胞调整了自己的方向以减小彼此间的差异。显然,细胞间可以交流有关它们的嵴和刚毛该指向何方的信息,但问题是,它们如何做到的呢?

为了揭示这种现象之下的细胞和分子机制,科学家需要改变研究策略,从外科手术式的操作转向遗传学手段。而在遗传学研究方面,我们最了解的昆虫则是果蝇(Drosophila melanogaster),科学家从1910年就开始仔细研究它们了。

从20世纪80年代开始,包括本文作者(阿德勒)在内的研究人员就启动了对果蝇组织极性的研究。常规的方法是通过鉴定和研究极性系统有缺陷的果蝇突变体,从而推断该系统是如何正常工作的。同猎蝽和美洲脊胸长蝽一样,果蝇翅膀上的毛发也指向统一的方向,只不过它们是指向翅膀最远端。然而,当一个叫做卷曲蛋白(frizzled)的基因发生突变后,果蝇们的很多毛发都指向了错误的方向,而当另外一个名为“蓬乱基因”(dishevelled gene)的基因发生改变后,也会出现类似的表型。这种相似性提示我们,不同的基因可能形成了一个系统,控制着细胞的方向感。

阿德勒率领的研究团队,与当时在西班牙马德里自治大学的戴维·格布(David Gubb)和安东尼奥·加西亚-贝利多(Antonio García-Bellido)所领导的团队都各自系统研究了frizzle基因、dishevelled基因以及其他突变是如何影响果蝇角质层上各部位方向的。最终他们发现,在果蝇中,一共有6个不同的基因编码了组成极性系统关键部分的蛋白。阿德勒于1998年发现了其中两个,功能与卷曲蛋白基因很相似,这两个基因中的任何一个发生突变都会导致一系列旋涡状的表型。这使阿德勒想起了梵高画作中的笔触,所以他将其中一个基因命名为“梵高”(van Gogh),另外一个起名为“星夜”(starry night)。

在细胞机制层面上理解果蝇平面极性的另一大进展,来源于几年前王丽莉(Lily Wong,音译)的工作。那时她还是阿德勒实验室的一名研究生,为了探究果蝇翅膀上毛发的排列是如何形成的,以及组织极性相关基因中的突变如何改变这一过程,她检查了发育中的翅,结果发现每个表皮细胞会在离身体最远端的边缘形成一根毛发,而改变组织极性的突变恰恰与此过程密切相关,它改变了毛发产生的位置。王丽莉和阿德勒因此假设,构成极性系统的蛋白质是调控细胞骨架结构(由蛋白质聚合物形成的控制细胞形态和运动的网络)的信号通路上必不可少的一环。

当时也在阿德勒实验室的另一名研究生查尔斯·R·文森(Charles R. Vinson)在一片发育中的正常翅膀上,对一些细胞进行改造,使其卷曲蛋白基因发生突变,从而揭示了相邻细胞之间信号传递过程的存在:突变细胞导致邻近的正常翅膀细胞上的毛发旋转了180度,原本指向远离身体的一端,现在则指向突变区;与此同时,离突变区较远的细胞的毛发却未受到影响,仍指向原来的方向。由此,文森和阿德勒认为,极性系统通过短程信号来控制细胞方向,并不需要类似于化学物质浓度梯度那样能传递较长距离的精确信号。

引人入胜的模型

极性系统相关的蛋白质可能调节着细胞骨架的形成,这一假设出现之后,很多科学家想弄明白这些蛋白质究竟分布在细胞内的什么位置。研究结果表明,与极性系统相关的蛋白质并不是均匀分布在细胞中的,因此可以通过不同方式影响细胞的不同侧边。截至2005年,日本京都大学的上村匡(tadashi uemura)、美国斯坦福大学的杰弗里·阿克塞尔罗德(Jeffrey Axelrod)、西奈山伊坎医学院的马列克·姆洛齐克(Marek Mlodzik),以及英国谢菲尔德大学的戴维·斯特拉特(David Strutt)和海伦·斯特拉特(Helen Strutt)都已发现了一系列惊人的现象。例如,在形成果蝇翅膀的单层细胞中,梵高蛋白主要集中在每个细胞最靠近身体一侧;与此相反,卷曲蛋白主要集中在靠近翅膀末端的一侧,星夜蛋白则分布在每个细胞的这两侧。

这种不对称分布给科学家提示了一种方向系统的工作模型。这个模型假设,梵高蛋白与卷曲蛋白之间存在两种相互作用:一种是相互吸引,另一种则是相互排斥。例如,分布在翅膀细胞靠近身体一侧的梵高蛋白似乎会吸引相邻细胞表面上的卷曲蛋白,但在每个细胞内部,卷曲蛋白则与梵高蛋白相互排斥,使得它们最终分布在细胞的两侧。目前,我们尚不清楚这种吸引和互斥的作用力背后的机制,有待进一步研究。

为了弄清楚在这个模型中,方向信号是如何在细胞间传递的,可以想象自己正俯视着一层细胞。每个细胞中,与平面极性相关的蛋白质都是随机分布的,现在再在这个细胞片层的近端放置一列卷曲蛋白位于远端而梵高蛋白位于近端的细胞,根据模型的预测,第一列细胞中的卷曲蛋白会对第二列细胞中的梵高蛋白产生吸引力,将更多的梵高蛋白吸引至第二列细胞的近端(见图文“组织极性的形成”)。

而第二列细胞中的卷曲蛋白则会开始聚集到细胞的远端,以远离聚集在细胞近端的梵高蛋白,第三列细胞中的梵高蛋白则又被吸引到第二列细胞的近端⋯⋯以此类推。因此,组织中极性相关蛋白质的不对称分布模式就会从一列细胞传到下一列细胞,最终传遍整个细胞层。

这个模型与大量的实验数据相吻合,比方说,它预测这种蛋白质的不对称分布模式应该极其稳定,因为不管哪个“任性”细胞的蛋白质分布模式与其他细胞不同,最终都会在相邻细胞释放的信号的影响下,回到正确的分布模式。通过这种方式,每个细胞都创造了自己的“指南针”,这种“指南针”不但可以决定细胞自身的方位信息,还可以影响相邻细胞的指向。

从果蝇到人

当然,昆虫并不是唯一存在平面极性的动物。受到格布和阿德勒的果蝇实验的启发,科学家(包括内桑斯)开始在脊椎动物中寻找平面极性基因。这些实验以及后来对各种基因组的大规模测序研究发现,极性基因普遍存在于动物界,并且各种动物的极性基因都非常相似。有趣的是,植物中似乎没有类似的基因,这也暗示着植物的各种美丽的花和其他器官,或许是由完全不同的极性调控系统所控制的。

出于尚不清楚的原因,对于果蝇的每一个极性基因,哺乳动物都有多个与之对应的同源基因。举个例子,人和其他的哺乳动物有三个星夜基因(前面提到的果蝇极性基因中的一种),而果蝇却只有一个。卷曲蛋白基因和蓬乱基因在哺乳动物中也有多个拷贝。

内桑斯一直很想梳理清楚哺乳动物平面极性系统的细节信息。正如早期的昆虫实验从角质层入手一样,皮肤中的不同结构(比如毛发),也被证明是研究哺乳动物极性系统最好的起点。

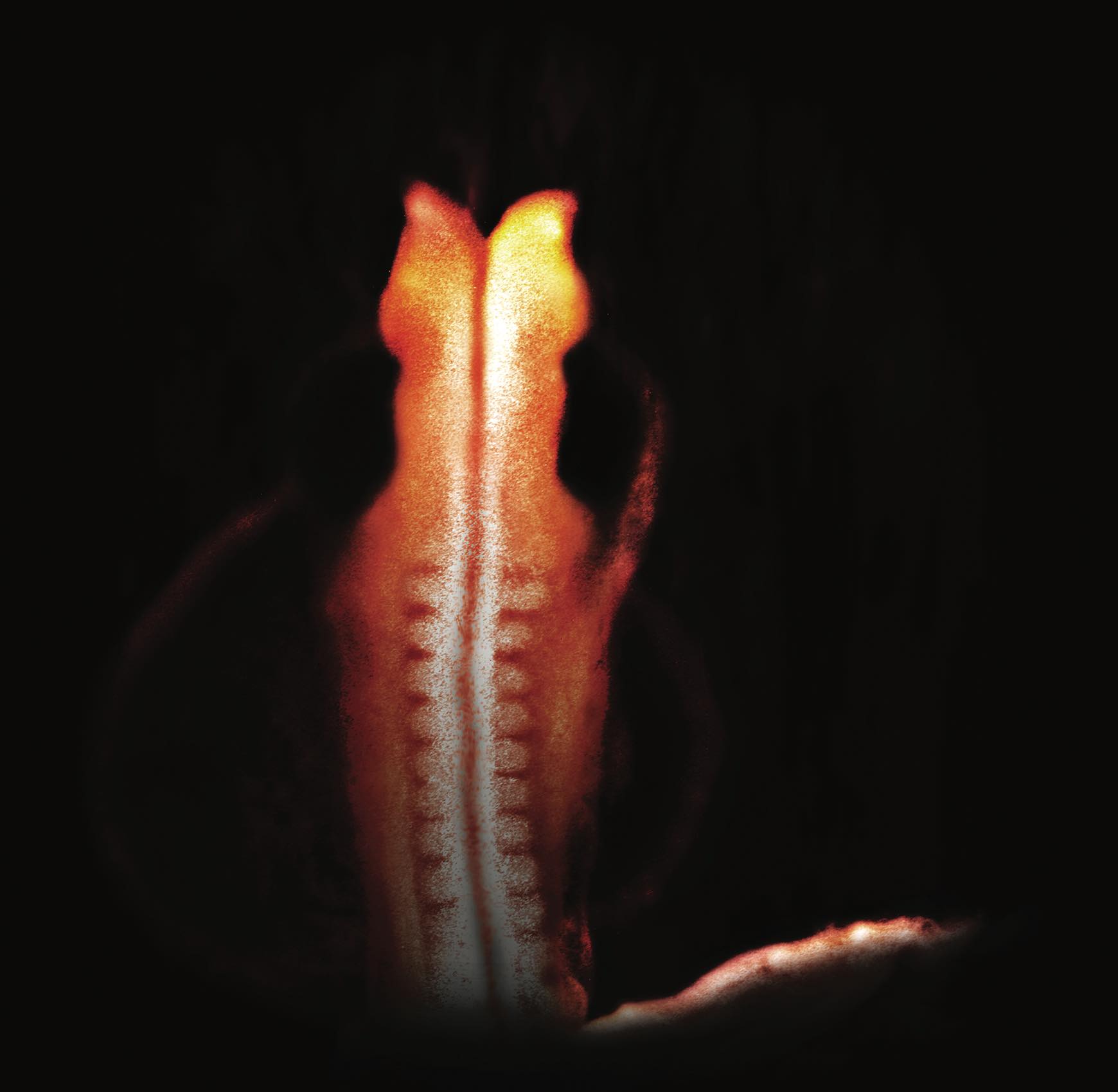

与果蝇的翅膀上每个细胞都会生出一根毛发不同,哺乳动物的毛发产生于单个毛囊,这种毛囊一般由几十到几百个细胞组成。而且,与昆虫翅上相邻的细胞不一样,哺乳动物的每个毛囊也不会直接接触到另一个毛囊,事实上哺乳动物相邻的毛囊之间一般隔着许许多多的皮肤细胞。虽然昆虫和哺乳动物在表面结构上有如此多的不同,但是敲除它们的极性基因后所导致的现象却十分相似。2004年,当时还是内桑斯实验室研究生的郭尼诺(Nino Guo,音译)用基因工程的方法敲除了小鼠的Frizzled6基因,惊讶地发现突变小鼠上的毛囊不再是以前平行排列的方式,而是重新调整方向,形成一系列螺旋纹,这种排列模式正好和在突变的果蝇翅膀上观察到的排列模式相似(参见图文“组织结构的形成”)。

不过,最大惊喜还是来自于内桑斯的实验室对哺乳动物神经元连接的观察。在哺乳动物复杂的神经连接网络中,主要的通路在胚胎发育时就铺设完成了,每个神经元都开始伸出轴突(帮助大脑进行远程通信的“电线”)并沿着预定的路线抵达目的地。内桑斯和他同在约翰斯·霍普金斯大学的同事王嬿姝发现,在引导轴突正确生长的过程中,Frizzled3基因扮演了重要角色。研究人员培育出了缺失Frizzled3的小鼠,结果发现它们体内的轴突就无法找到正确的道路,开始沿着异常的轨迹生长。内桑斯的研究团队随后决定研究Frizzled3和主要影响毛发生长模式的Frizzled6基因能否互相代替。通过对小鼠进行基因改造,他们发现Frizzled3能够完全替代Frizzled6——换言之,只要有了Frizzled3基因,小鼠的毛发生长模式就是正常的。但是在引导轴突生长的过程中,Frizzled6却只能部分替代Frizzled3的作用。因此,在皮肤和大脑中发现的极性系统是相似的,但不完全相同。

极性系统对包括人类在内的所有脊椎动物都至关重要。不管是在胚胎发育的早期,还是如今我们每一次呼吸的一刹那(呼吸道的纤毛需要把积累下来的粘液推往一个方向——即向上离开胸腔),极性系统都发挥着无法替代的作用。随着研究人员更加深入地理解单个细胞感知它们在机体中所处位置的方式,我们也不断惊叹于胚胎发育的美妙。众多的遗传变异给动物界带来了惊人的多样性,调控极性信号的基因就是其中的一组。这个系列的基因以及与之相关的蛋白是如此成功,以至于在5亿年的演化挑战中一直保留了下来,不管是昆虫还是复杂的哺乳动物都在用它们解决细胞定位的难题。

请 登录 发表评论