在在南非约翰内斯堡的金山大学,有一间崭新的化石标本库,不过,库中的所有标本架都已经被占满了。一列列带玻璃门的陈列柜里放置着大量的化石,它们是早期人类近亲的骨骼,在过去的92年中从大量洞穴中逐一发掘和收集起来的。它们都来自“人类起源的摇篮”地区——化石库以北40千米左右的地方。

长期以来,这里收藏的灭绝人类化石样本都位列世界之首。最近它的收藏数量又翻倍了,有几百件在“冉星”洞穴系统发现的化石进驻了这间标本库。古人类学者李·伯格(Lee Berger)和同事率先发掘出了这些遗骸,在分析后,他们认为,这些骨骼代表了人类的一个新种:人属纳莱蒂人(Homo naledi),naledi在当地索托语中是“明星”的意思。他们还认为,这一发现可能会产生颠覆性影响,动摇科学家们曾经确立的关于人属起源和演化的观点。

2015年末,在标本库中,伯格身着棕色皮夹克做好了照相的准备,他正打算向身边人们(包括我和十几位记者)发表一番讲演。他把来访者的注意力引向房间四周桌子上的6个黑色手提箱上,这些手提箱本来是为装运来福步枪制作的。在每一个手提箱里,都存放了一组丰富的化石,化石安全地放置在由泡沫塑料制成的标本底托中。在墙后的储藏柜中,纳莱蒂人的骨骼甚至放满了几十个写有“颅骨碎片”、“盆骨”、“桡骨”一类标签的白色塑料箱。伯格打开第二个手提箱,里面放着整个“冉星”化石群中最核心的几件化石,就是这些化石定义了新的种。他取出完整的上颌和下颌,小心地举起它们,将其中一个放在另一个上面,熟练地将它展示给到访的人们观看。人们低声赞叹和讨论着,笔杆飞舞,不时按下的快门跳出一阵耀眼的闪光。稍后,他又转向下一个标本,在应对记者提问的同时,摆好姿势等待拍照,他还鼓励来访者与负责标本库的人们一起自拍合影。

几十年前,我们收集到的所有与古人类相关的化石,只能摆满书桌的一个抽屉,现在,艰苦的日子已经远去,科学家积累了大量关于人类家族演化的历史证据,数量已经远超其他很多动物,包括现在我们的近亲:大猿(the great apes)。比如,科学家现在知道人类的祖先至少可以追溯到700万年前,在此期间的大部分时间里,我们的祖先还与其他人类近亲共享这颗星球。

现在,我们仍有很多疑问有待解决。人类演化中的一些环节在化石记录中是完全缺失的,还有一些则是建立在少之又少的证据上,可以说这比猜测好不了多少。因此,尽管人类收藏的化石数量已经比过去多了很多,但仍不够完美。这使新的证据出现后,经常会大幅度改写我们对人类演化的认识,而非证实之前的理论。

“冉星”出土的化石就是最近一起动摇古人类学研究的新发现。伯格和他的团队提出,纳莱蒂人的出现,可以说明科学家们追寻多时的问题:不仅能确定人属起源,还能重新绘制人类家族的谱系。不仅如此,研究者还提出,虽然纳莱蒂人的大脑仅有橘子大小,但他们也拥有一些仪式,这类行为在很多人看来只有在更聪明的属种中才会出现。所以,一旦被证实,很有可能颠覆复杂的认知能力源于更大的脑量这样的传统观点。

很多批评者完全不接受这类主张,还有一些则用难以揣摩的沉默作为回应。在这个问题上,主要绊脚石之一是这些骨骼的年代还没有确定。它们可能属于400万年前,也可能只有不到10万年的历史。然而,缺少测年结果不是外界关注的唯一重点。化石的发掘过程、分析方法及在媒体上传播的方式(主要指披露给学术界以外的公众的方式)都已引起了不少重要科学家的恼怒,他们指责伯格及其同事的工作草率匆忙,过于注重宣传而不是潜心研究。众所周知,这个领域竞争激烈,新发现激起强烈讨论的现象也已经成为了惯例。在这次的讨论中,还有更多的争论集中在“冉星”化石所引出的问题上。长远来看,这一轮科学家的研究成果可能会为探索人类起源开启一个全新的进程,这期间能发生的改变,不仅来自具体的科学问题,还在于科学家试图回答这些科学问题所使用的方法。

地下洞室

总的来说,是2013年10月1日早上的一通电话打开了今天的局面。伯格雇佣了专门探索洞穴的佩德罗·博肖夫(Pedro Boshoff)前去“人类文明摇篮”寻找古人类的遗迹。多年来,矿工和化石猎人们已经将这里仔细梳理了好几遍,但是,伯格有充足的理由相信这里还会有新的发现。5年前,他9岁的儿子就在这里被一种未知的古人类化石(南方古猿源泉种,Australopithecus sediba)绊倒,发现它的区域就是反复经过勘探的“人类文明摇篮”的腹地。

博肖夫在这个时候给伯格打电话,是想告诉伯格,他们在“冉星”洞地下30米处一个极难抵达的洞室内发现了疑似的人骨堆积,位置距伯格和他的儿子发现源泉种的地点仅1千米。前去探险的人们没有采集骨骼,但是拍了照片。当伯格看到这些模糊的骨骼照片时,就意识到它们非常重要。骨骼的解剖结构清楚地展现了它们与现代人(也就是智人,Homo sapiens)的不同特征。洞里浅埋着大量化石,足以拼出一副骨架。

伯格立刻开始制定发掘计划。但是有一个问题,他不可能亲自前去挖掘这些骨骼。从洞口到骨骼所在的洞室的通道太窄,伯格的体型无法通过,其他大多数同事也很难进入。扩大通道可能会打破洞穴的完整性,甚至还会对里面的骨骼造成破坏,所以这种方法行不通。于是,伯格在社交网络上号召有洞穴探索和古代遗迹发掘经验的人前往约翰内斯堡探险,希望这些发掘者体型瘦小能够进入狭窄的通道。作为交换,他会给前来的发掘者提供一份比飞机票多一点的薪水并承诺这会是一场激动人心的冒险。

看过照片5周后,伯格已经组好了队伍,准备前去发掘地下洞穴中的骨骼。这项工作既困难又危险,只有入选的挖掘人员才能完成——非常巧,她们都是女性。其他科学家会辅助她们的外围工作。伯格制作了一份收集材料和精确记录每一片骨骼(包括室内位置)的方案书,建立了一支由经验丰富的科学家组成的队伍。在外的专家团队会通过闭路电视监督发掘过程,在样品运出后,还会仔细识别、记录和存放。他还有一个计划,与美国《国家地理》和NOVA合作,进行全方位的媒体播报,记录这些科学家付出的努力。媒体宣传的内容包括社交网络实况直播,每日博客更新,电台采访,公布从野外录制的视频。在遗骸全部清理出来后,播放一小时的电视纪录片。11月10日,纪录工作正式开始,发掘者们也匍匐爬进入漆黑的地下洞室中展开发掘工作。

玛丽娜·艾略特(Marina Elliott)是第一个进入洞穴的科学家。当我陪着她再来“冉星”洞时,她说,“那时不知道自己在期盼着什么,但是很激动”。当时刚好是南半球夏季的正午,气温炎热,光线明亮,附近高速路上汽车穿梭的声音连同风声一起嗖嗖地拂过。洞穴内却完全不同,非常湿冷和寂静,那里的时间都像静止了一样。在崎岖的洞壁之上,有一道光从上面天然的洞口中洒下来,在空气中产生了令人敬畏的味道。

然而看似平静的洞穴潜藏着许多危险。艾略特用她的手电筒沿着一条廊道向下照,照亮了一块穿孔的石灰岩壁。在岩壁背后正是通向内室的第一个狭口,在这条被叫做“爬超人”的小道上,这些女性只有将腹部紧贴地面才能向前爬行。这段狭口之后的路也不好走。刚穿过参差不齐的龙脊,又有一段12米长、2米宽的陡坡直接通向骨骼所在的洞室,沿途一路上都遍布着尖锐的岩石。

但是她们的努力获得了丰厚的回报。这里到处都是骨头,远比伯格想象的一副骨架要多。在接下来的21天里,艾略特和同事们清理出了1 200件样本。2014年3月,第二批为期更短的探险之旅又发现了几百件新的化石。至此,团队从一块仅牌桌大小的区域里发现了超过1 550件骨块儿和骨片,它们至少属于15个个体(其中包括婴儿、少年、青年及老年)。所有人都说,这是迄今为止最大的发现,是罕见的单一人类化石聚集地。而且,目前研究团队只清理了表面上的一层,可能还有上千的化石遗留在洞室中。

全新的人种?

当这些化石装满了一个又一个保险箱后,伯格和同事心怀忐忑地开始了研究工作。其实在挖掘人员把化石从洞室中搬运出来时,研究人员的心中就已经充满了各种疑问。一方面,这些骨骼显现出一种原始和现代相结合的奇怪特点。另一方面,除了小型鸟类和啮齿类,在这个洞室中没有发掘出其他动物的骨骼。通常,猴子、羚羊、鬣狗这些大型动物的骨骼总会伴随在人骨旁,在地下洞穴中,这种现象会更加明显。因此,“冉星”洞穴中的特殊现象需要一个合理的解释。

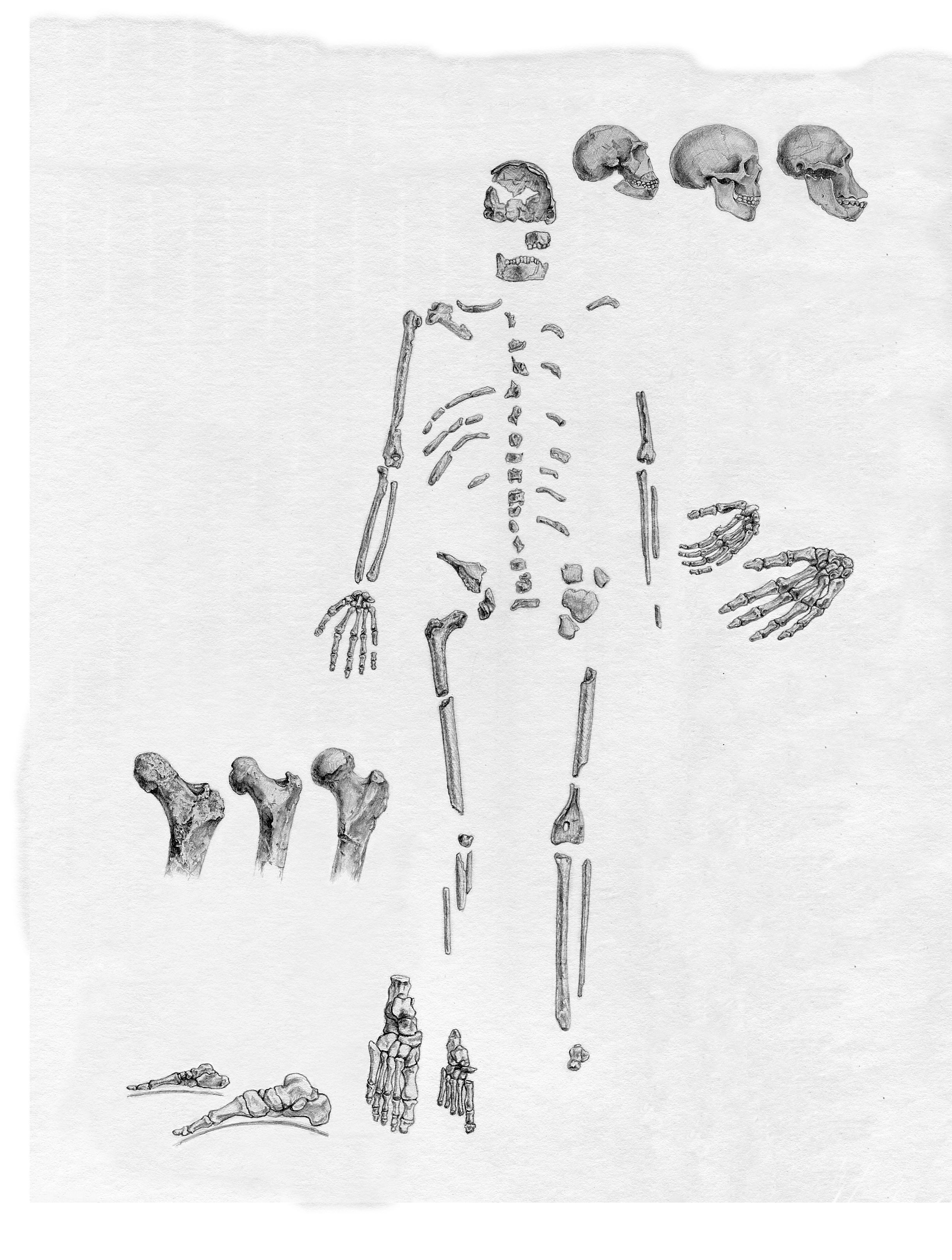

2014年5月,伯格组织了一个研究团队,由35位年轻研究员组成。他们需要在一个月的时间内帮忙研究这些化石。与以往不同,对于其中大多数人(许多人正在攻读博士学位)来说,这是他们少有的能够直接接触新化石的机会,他们曾经研究的材料大多都已经被经验丰富的老科学家描述过了。在这里,他们可以按照不同的骨骼分组研究:头骨、手骨、牙齿、脊椎、髋骨、腿骨、足骨。当他们把各部分的发现汇总在一起时,一幅令人震惊的形象出现在了眼前:那是一个又高又瘦的古人类,拥有适合攀援的上肢和适合长期行走的下肢,还有一颗极小的大脑。这些特征让伯格认为,它们是“一种非常奇怪的生物”。在2015年12月的一个下午,约翰·D·霍克斯(John D. Hawks)带我回到了化石标本库中,想将“冉星”遗骸的显著特征指给我看。他是组中一位年轻的项目成员,来自威斯康星大学麦迪逊分校,当其他同事还在外面享受部门假期聚会的啤酒和烧烤时,霍克斯却更愿意和骨头们呆在一起。他在房间内忙碌着,将化石储藏盒拿出来放在桌上,同时,他还挑选出标本库中其他人类化石的复制品,用于对比。

被单独放置在一边的头骨混合了许多其他人类成员的特征。它仅能容纳450~550立方厘米的大脑,和此前发现的南方古猿阿法种(Australopithecus afarensis)一样小,都很原始。阿法种中最著名的成员是露西(Lucy),生活在距今约320万年,是科学家在1974的埃塞俄比亚发现的。不过这个头骨的整体形状更接近直立人。牙齿则像能人(这是人属最早的成员之一),从前向后都有增大的趋势。但是整体特征却与较晚期的人属成员一致,牙齿较小,臼齿简单,低冠。

颅后骨的化石也同样混杂了不同的特征。肩膀在内的上肢及手指显示出它们适应攀爬的环境,手腕和手掌又显示出可以方便操控石器。在过去,科学家认为,只有当古人类成员放弃树上生活后,能操作石器的结构才开始被认为是重要的,这项特征的演化过程是与大脑的发展紧密相联的。化石下肢的髋关节跟露西很像,脚却跟我们现代人的特征没什么区别。此前研究者们默认,人属多个特征的发展都是协同演化的,例如制造工具的手,较大的大脑和较小的牙齿。可是现在,霍克斯断言:“源泉种及纳莱蒂人的出现告诉我们,过去认为的协同演化实际上可能并不成立,这些特征的演化过程不是同步的。”

原始和现代特征以这种史无前例的方式混杂,并不是纳莱蒂人身上唯一与众不同的地方,除此之外,它还出现了其他古人类成员从未出现的特征。霍克斯从泡沫塑料标本盒中取出了一块手指上的骨头,那是第一掌骨,当他把这块化石与来自于智人的对应骨骼放在一起比较时,手掌基部靠近大拇指处的区别就显现了出来。智人掌骨的轴部是光滑的,全都又厚又宽,纳莱蒂人的则不一样,它在近端窄,远端宽,轴上还有清晰的波纹,骨头侧面还有骨翼。除此之外,纳莱蒂人的股骨也独具特色。

对于伯格和他的同事来说,这些化石组合了更新世灵长动物和人类的特征,同时又有个性化的特征,为它定一个新种是很容易的。尽管研究者还未确定这些化石的年代,但在2015年9月发表在eLife(在线开放获取刊物)上的那篇文章中,他们提出,考虑到纳莱蒂人具有比早期人属成员(比如能人和直立人)更加原始的特征,它们生活的年代可能早于200万年,在谱系中位于人属的基干位置。如果这是真的,又将造成巨大的震动:人属的起源是人类演化中争议最大的部分,因为这一时期介于更新世灵长动物(有众多猿猴特征)与较晚期人属成员(有现代人作为范本)之间的过渡时期,化石记录非常少而且大多都不完整。科学家迫切地想知道哪一支早期人类成员奠定了人类谱系中人属的基础,以及现代人类的特征是如何与这些新发现建立起联系的。

伯格的团队不停地说,这一发现可能会对人属起源的现有理论提出挑战。纳莱蒂人(以及之前的源泉种)的混合特征意味着,单一碎片不能用于理解古人类的演化特征,因为碎片不能代表整体。他们以此驳斥了一些研究者的观点,认为单一骨片的特征不能作为最早人属支系的证据。

或许,按伯格的想法来解读纳莱蒂人在早期人类谱系上的位置已经够具挑衅意味了,但是,比这更厉害的是这个团队对于纳莱蒂人行为的解释。他们试图搞清早期人类成员是如何集结在这个洞穴中的。之前研究者们考虑了多种可能的机制,包括骨骼被洪水冲入洞穴,或者被大型食肉动物拖入。但现有的证据无法支撑其中任何一种假说。例如,洪水一定会同时将其他动物的遗骸带入到洞室中;大型食肉动物会在骨头上留下牙印。研究团队唯一无法排除的可能,是纳莱蒂人有意识地将死者放置在了洞室中。

如果真是这样,早期人类成员需要走相当远的路才能做到这一点。尽管团队中的地质学家还没有确切地知道“冉星”洞穴系统是如何形成,在形成后又经历了什么样的变化。直到现在,他们只找到了唯一一条通往洞室的入口,这就意味着,任何想把死者放到这个洞室中的生物,都必须至少攀爬20米的龙脊,抵达通向洞室的陡坡才行。在那里它们可以带着尸体爬下陡坡,或是将尸体抛掉,让它们自己滑到下面去。如果当初通向洞室的路就像研究团队经过时这样黑,它们可能还需要人造的光源才能找到合适的路。这就意味着大脑很小的纳莱蒂人不只具有丧葬礼仪,还能用火。

伯格将一把皮椅安放在办公室的会客区,手捧一杯咖啡,加入到一场讨论“冉星”洞穴科学价值的会议中。这是早上7点半,百叶窗都拉上了,室内的灯光很暗。房间的地板上铺着兽皮地毯,一台复古风的唱机飘出柔和的爵士乐,整个房间就像一位绅士的狩猎小屋。伯格欣喜地说:“(这一发现)就算没有测年结果也不会被颠覆。”如果化石年代很老,对应的骨骼和行为特征可能代表了它们来自人属的祖先,或是更老的成员。根据伯格所说,如果年代相当久远,纳莱蒂人甚至可能将更新世的灵长类从我们的演化线路上排除出去。另一方面,如果化石很年轻,也需要重新考虑当初是哪一个分支在非洲大陆古人类学的关键地区上留下了这种文化遗迹。

纳莱蒂人可能起源于几百万年前,在漫长的历史中保持不变,与其他人属成员(包括智人)一起生活了很长一段时间,就像腔棘鱼那样。通常,科学家认为传统习俗只由我们这类物种创造,但或许纳莱蒂人形成了自己的文化传统。又或许,纳莱蒂人曾与我们的祖先杂交,就像尼安德特人和丹尼索瓦人一样,也向我们的基因库中贡献了DNA。

科学家们炸锅了

当2015年9月,研究团队在eLife上宣布这一发现时,世界都为纳莱蒂人疯狂了。似乎这个星球上的每家媒体都报道了这场惊人的发现。甚至专做恶搞的“洋葱新闻”也赶着潮流做了报道:文章中配了一张伯格穿着白大褂的图片,图片中伯格眼带泪花,上面写着“考古学家挥泪发现太晚,人类祖先10万年前已死”。但是,在公众热情的浪潮之外,是部分古人类学界精英们的不满。这次发现的重要性无可置疑,发现一个满载着人类化石的洞穴本身就是一个重量级的突破,但是,研究团队的发掘方法以及对骨骼的描述和解释却让这群精英皱眉。

这不是伯格第一次受到学术同行的侧目了。良好的镜头感和雄辩的口才让他在职业生涯早期就搭上了美国《国家地理》。这层关系为他带来了研究经费,以及众多署名文章和上电视的机会。之前他还没发现新化石时,古人类学界最受尊敬的一些专家也会指责他的学术文章和科普作品,认为结论草率,太过哗众取宠。批评者包括加利福尼亚大学伯克利分校的蒂姆·怀特(Tim White)和乔治·华盛顿大学的伯纳德·伍德(Bernard Wood)。

2008年,南方古猿源泉种的发现明显提高了伯格科研履历的分量。甚至当初最尖锐的批评者也清楚这批两具198万年前的化石非常重要,发现这么巨大而完整的骨架在科学上的意义也是惊人的。但是,很多人并不认可他对骨架的解释。长期以来,伯格认为,讨论人属起源时,大家过于青睐东非,忽略了南非。源泉种有更新世灵长类和人属的镶嵌特征,能为人类起源于南非提供一种可能的解释。问题在于,东非最古老的人属化石在时间上要早于源泉种,对此伯格则争论说,东非化石碎片无法把一个类群从另一个类群中区分开,因为这里的化石有镶嵌特征,无法直接让一块化石直接推出整个群体的特征。不过,他的同行大都反对这一观点。

因为纳莱蒂人,伯格在公众平台的出镜率倍增,对人类起源和对如何看待碎片化石的探讨和争议也在随之升温。批评者们从未放下手中的矛头,怀特对《加利福尼亚》杂志说“冉星”化石看起来更像原始直立人,而不是新种。怀特最出名的成就是他在埃塞俄比亚发现的一批化石,其中有240万年前的南方古猿惊奇种(Australopithecus garhi)。对此,他认为这才是时间和地点都符合人们期望的人类祖先,裂谷研究中心(Rift Valley Research Service)的贝尔哈内·阿斯法(Berhane Asfaw)和同事们也有同样的看法。他进一步指责“冉星”研究团队在发掘过程中破坏化石,为了加快文章发表,不惜损害化石。随后,在《卫报》发表的一篇文章中,怀特警告,把科学和炫耀性的表演混在一起很危险,“我们正目睹部分科学崩坏,变成了娱乐业。”

怀特不是唯一一个关注这件事进展的人。密苏里州大学的卡罗尔·沃德(Carol Ward)担心研究团队在将化石运出前没有花足够的时间研究这个洞穴的特征。她说,“我想知道他们会不会遗漏了一些信息。”沃德强调了化石所处环境的重要性,特别是它可能代表的时间,她说,“当我们知道化石的年代后,才可以告诉人们它们在人类演化中的意义,而不是先说意义再查时间。”

沃德也对文章描述化石的方法表示担忧,整个过程甚至没有采用系统发生分析(一项由计算机执行的分析,它能对一组生物体的特征进行对比,重建它们在演化中的关系),这或许可以让纳莱蒂人演化的谱系中找到自己恰当的位置。她说,“从作者的角度来看,他们有一种强烈的欲望,想将纳莱蒂人与人属的起源联系在一起。”但是,在没有系统分析前,谁都不能确定它们之间有什么关系。

根据现有的证据,许多研究者坚持认为人属第一次出现是在东非。2015年3月,就在纳莱蒂人的细节公布前几个月,拉斯维加斯内华达大学的布莱恩·威尔莫(Brian Villmoare)、亚利桑那州立大学的凯耶·里德(Kaye Reed)和同事们宣布,他们在埃塞俄比亚东北的Ledi-Geraru地区发现了一块280万年前的下颌骨碎片,并认为这是我们人属已知最早成员的化石。他们观察到,这个下颌有明显的人属特征,同时也像期望的那样,具有介于南方古猿阿法种与较晚期的人属成员之间的过渡特征。在里德看来,我们还不知道纳莱蒂人化石的年代,所以它还不能取代Ledi-Geraru下颌在人类谱系中的地位,她也不接受霍克斯、伯格及他们的同事提出的观点(单一部位的解剖碎片无法将一个类群从另一个类群中划分出来)。里德说,“我的样本时间明确,就在280万年前,这个时间正好符合预期,而且化石本身也有许多人属的特征。”

古人类学家不同意这批化石是人属先驱者的部分原因是,它们与此前发现人属化石的地点相距太远。纽约大学的苏珊·安东(Susan Antón)是研究人属早期成员方面的专家,她说,“纳莱蒂人把关于如何定义人属的问题推到了风口浪尖,在讨论这个问题时还要顾及我们此前拥有的化石碎片和其他材料。”要把人属和南方古猿区分开来,“对于每个研究者来说都是件非常麻烦的事,而且,不同研究者对不同的划分方法都有自己的看法,不同的人对这些差异的认识也不同。”她和合作者在定义能人时,主要是基于颅骨、下颌及牙齿的特征。也有其他人认为这两个物种之间的区别应体现在头后的骨骼中(颅后骨),因为它们反映了人类祖先适应环境变化时发生的变化(从森林转变为开阔的环境)。但是对于人属早期成员来说,对它们颅后骨的研究并不深入,因为相关化石证据很少见。安东认为,“‘冉星’的化石群丰富得令人有些尴尬。”镶嵌特征只能给科学家一个模糊的概念,伯格的研究团队并没有明确表述这样的镶嵌特征如何定义了人属,这种定义背后的原因又是什么。“我们需要更多的讨论,”安东补充道。

但是哪怕“冉星”的遗骸中真的包含了人类的新种,哪怕这些化石真的是在200万年前出现的,仅有这些证据也不足以打消“纳莱蒂人到底是在人类演化的路线上还是只在旁支上的疑问”。伍德怀疑这些骨头代表了孑遗人群,他们可能相对独立地进化出了奇怪的特征。他说,“南非是非洲大陆最南端的一个死胡同,我猜测,与交流更方便的东非地区相比,南非地区的基因交流并不频繁,”伍德举了个例子,他们是另一个奇特的种:居住在印度尼西亚佛罗勒斯岛的佛罗勒斯人。他们身材小,脑袋也很小,是比较典型的孑遗人群,在智人起源于非洲后的很长时间内,他们一直都在繁衍生息。

里德同意这个观点。在分析非洲所有动物的遗址后,他们发现,距今380〜150万年间,曾有一小群奇特的物种在这里生活,它们生存的区域或许与其他地区发生了隔离。她解释说,南非的情况非常符合这样的现象。早期人类可能遵循着类似的生物地理模式,在各自的区域内一直保持着自己的形态。纳莱蒂人可能就是其中一员,或许它们在自己的小世界里也形成了新的演化试验场,只是过程与东非地区演化主线上的人族成员的完全不同。

关于纳莱蒂人(它们的脑量很小)具有安葬仪式的说法,也同样遭到了反对。“这太激进了,”乔治华盛顿大学的考古学家艾莉森·布鲁克斯(Alison Brooks)说。科学家普遍认为,这类行为是解剖学上的现代人特有的,或许尼安德特人也有类似的行为,但总的来说,这在100 000年前才变得普遍。“我不想说‘冉星’研究者们完全不对,”布鲁克斯补充道,“但是,我只是认为这期间的差异太大,他们需要一个更站得住脚的论证过程。”

事实上,如果只是从逻辑上考虑,发掘团队中的部分成员也为此感到迷惑,他们纠结纳莱蒂人是不是有意将死者安葬在地下的洞室中的。“带着我的背包进入洞穴都很困难,更不要说是带着尸体了,”艾略特说。“但是我们花费了2年时间找寻其他的解释,也没有获得成功。”

然而,即使纳莱蒂人确实将死者带到了洞室中,也不一定能反映出它们存在复杂的意识。威斯康星大学麦迪逊分校的特拉维斯· 皮克林 (Travis Pickering)在“文明的摇篮”这片区域工作了20年,他认为,有人刻意安葬这些遗骸的解释在目前看来是最合理的,但“这并不能清楚地表明纳莱蒂人拥有完善的丧葬习俗,这或许是一种简单的为了避免和腐尸共处一室的返祖现象。”

开放标本

伯格对批评他的人置之不理,不管他们发表在主流刊物或社交媒体上的评论,也不理他们在在科学期刊上开展的严肃讨论。伯格说,“他们的证据不过停留在嘴边。”在底气十足地回复他的团队在化石保护方面的问题时,他说,怀特提到的伤痕在“冉星”研究团队的队员首次抵达前就已经存在了。伯格推测,这可能是由于不知名的业余爱好者造成的,此前这群人可能去过这个洞室,还踩到了骨头。

伯格还说,发掘工作之所以迅速,是因为“我们没有碰到其他很多团队面临的问题。”在其他遗址,化石经常包裹在岩石中,发掘和清理这样的化石费时费力。但在“冉星”中,化石只是躺在潮湿的泥土中,泥土是可以被轻松刷掉的。同时,这个团队不像其他团队那样规模有限,一年中只有6~8周可以做大规模研究。伯格的团队庞大,驻地就在约翰内斯堡,他们可以在任何时间跑去野外采集标本,或者在标本库中进行研究。在从发现化石到发表文章的过程中,如果用每个人的工作时间来衡量“冉星”的研究工作,“我们和其他研究者做得一样多,”伯格强调。

至于怀特认为出土的化石属于原始直立人,而不是一个新种,伯格开玩笑说,“除了自己命名的,他反对一切。”将纳莱蒂人归入直立人还有别的影响,这就意味着直立人比我们这个种拥有更多的变异性,在伯格看来这是不可能的。准确地说,纳莱蒂人的有些特征从未在其他人类化石上见过。“如果我们是演化生物学家,争论到此就已经有结果了,”伯格表示,“坦白讲,我很吃惊的是,怎么没人争论它应该是一个新属,”而不仅仅是个新种呢。

当被问及“冉星”的化石测年时,伯格说,地质学家正在做测试,他们最终会把年代确定下来。但是伯格坚持,测年结果不会改变纳莱蒂人在人类谱系中与其他成员之间的关系。尽管纳莱蒂人有一些关键的人属特征,但总体上来说,还是比能人以及发现于Ledi-Gerar的下颌所代表的人类更古老,更原始。不管“冉星”化石的测年数据如何,化石上体现出的特征都意味着纳莱蒂人在人类谱系的早期就分离出来了,如果化石很年轻,解释也很简单,它们早就分离了出来,只是经过多年的演化后,处在这个支系的末端。

既然拥有一名分支系统学家,这支研究团队为什么没在文章中宣布化石是一个新种?为了说清两种生物之间的关系,演化生物学家会通过分支系统学做分析和研究,这种方法可以通过对比最近(而不是更早)的共同祖先的共有特征,将类群分成不同的组。这项研究的关键点在于,只有当所有待研究生物的相关特征都能被很好地观察和研究时,效果才是最好的。

虽然说起来容易,但是实际研究这批化石时,就会发现因为它们各自的特征差异很大,很难找到其他样品对比相应的特征。在古人类学中,研究者们更倾向使用头骨和牙齿的特征做系统分析。传统上,古生物学家认为,不同人类成员中头骨变异很大,头骨在定义一个种时非常有用,牙齿则是因为它们比较容易保存,更常见。然而,其他部分的骨骼很少与头骨和牙齿一起出土,所以通常是用头骨和牙齿的特征来做对比和分类。其他部分的骨骼化石几乎没法与原来定种用的化石做对比分析。此外,化石保存往往是不完整的,在某个种中出土的部分很难一一对应地在另一个种中找到。

确实,纳莱蒂人的一些关键元素(包括近乎完整的手骨和脚骨)在人属其他成员(如直立人和能人等)的化石记录中很难找到对应部分,甚至一点都没有。因此,对比工作很难推进,研究者们无法对纳莱蒂人颅后骨上很多有趣的特征进行系统分析,只好从头骨和牙齿的特征着手研究。但是,部分分析结果看起来并不符合逻辑。结果显示,拥有众多原始特征的纳莱蒂人反而比古老的直立人更接近智人。对于伯格来说,这一发现再次强调了只通过少量解剖结构(比如头骨或是牙齿)的特征数据建立的谱系是不可靠的。

伯格坚信,无论以什么方式,纳莱蒂人都会动摇科学家们关于人类演化的理解。但是他并没有试图让同行们就这样相信他的理论。不同于古人类研究的常规做法,伯格建立了一套清晰明确的政策,足以保证每一位想查看“冉星”化石的申请者都可以如愿。在eLife发表文章的当天,研究者们就将关键骨骼的三维扫描数据免费放在了MorphoSource的解剖学数据库中。在这里,访问者可以通过3D打印拿到样本的模型。这批数据的分辨率很高,不仅在研究时可以达到原件的精度,“还可以很好地检验我们的观点,”伯格说。

华盛顿大学的戴维·斯特雷特(David Strait)关注这件事后,说:“这是一个绝对开放的态度,它欢迎人们进一步了解这些化石,其他的抱怨声都不值一提。”斯特雷特记得,在2000年的一篇文章中,怀特曾说,考虑到大众对人类起源有浓厚的兴趣,古人类学家有强烈的责任需要保证研究结论的正确性。对此,斯特雷特批评说,“这完全不对。我们是应该尽力做好研究,但科学本身就应该在不断出现的可能性中找到更合理的方向。我们可以缩小假设的范围,从而更好了解过去发生的事,但永远都会有改变人们想法的新数据出现。”斯特雷特说,通过与其他研究者分享化石数据,伯格给了那些反对者一个检验他们理论的机会:“只有当领域内的人能对研究对象进行充分研究时,这个领域才会不断发展。”

同时,不管反对者是什么态度,“冉星”的工作都会继续。地质学家正在忙着重建洞穴的地质历史,发掘者们在洞室内发掘了更多的化石,分子生物学家也试图从骨骼中提取DNA,化石猎人们又重新出发寻找新的可能了。伯格激情澎湃地说,“纳莱蒂人应当是他们目前的发现中,时间最早的。”如果纳莱蒂人不是,这个团队的下一个发现也可能充当这个角色。他透露说,探险者们已经取得了新的进展,但是,更多具体的细节还需保密。伯格带着狡猾的笑容说,他们锁定的新地点“不止一个”。这次的发现让伯格心跳加速,仿佛就像第一眼看到“冉星”那些模糊不清的照片时一样。精彩,还在后面呢。

请 登录 发表评论