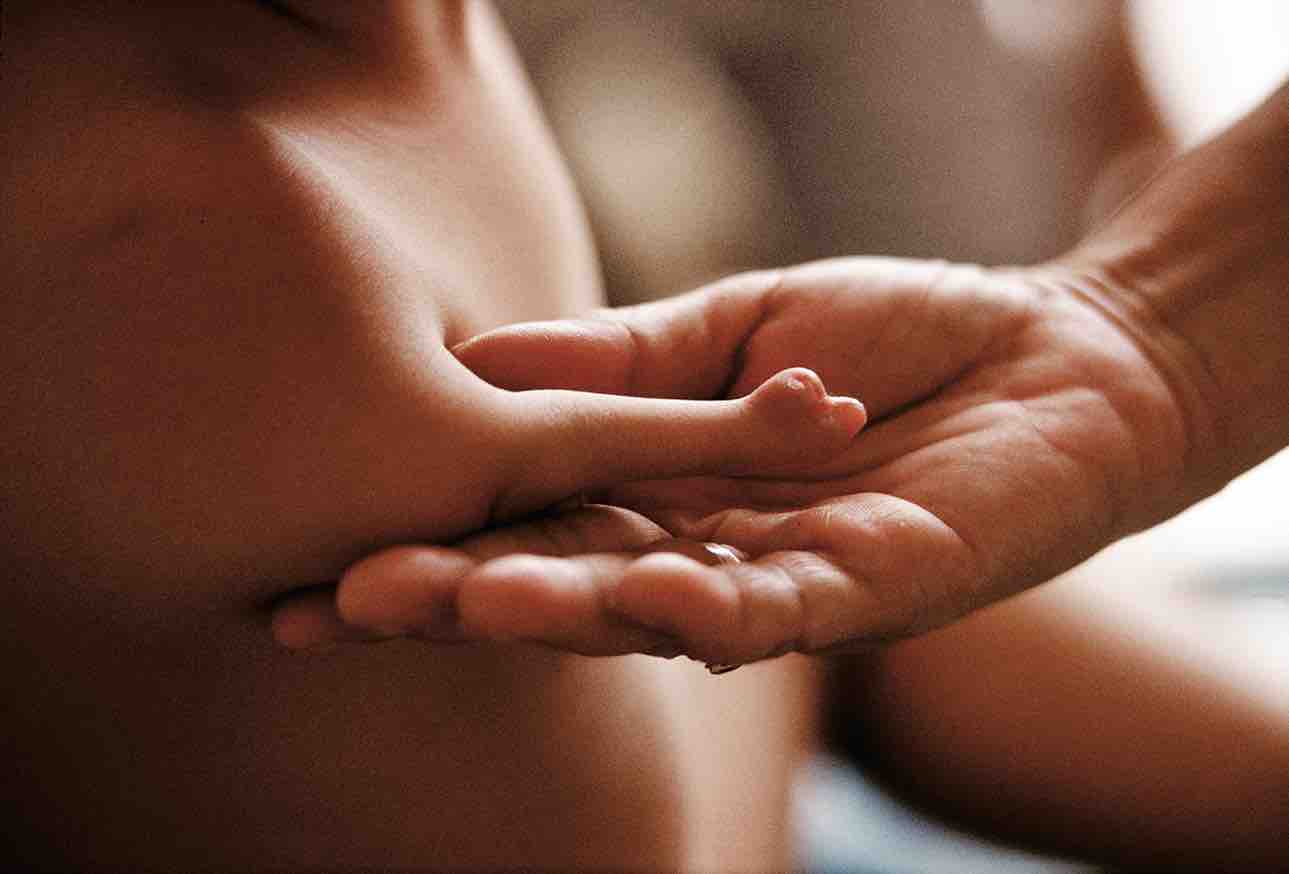

阿丹(化名)一出生就有唇腭裂,还患有先天性心脏病,出生后的第一个月,他只能在恒温箱里艰难地呼吸。如今他已经8岁,瘦得像一只秧鸡。阿丹笑起来十分可爱,但就是不会说话。阿丹的母亲阿莲(化名)说,他的智力也有障碍。不久前,我去这对母子在越南岘港的家中拜访了他们,阿莲疲惫地和我说着他儿子的种种需求,阿丹则在一边玩着玩具汽车。

将我引见给阿莲的是美国的一家私立援助机构,它叫“越南的孩子”(Children of Vietnam),专门帮助岘港的贫困家庭。我们在她家里一个陈设简单的房间里喝茶谈话,正对房门的街道上车流喧嚣。房间的墙壁上挂着家人的相片,边上还有一幅越南革命领袖胡志明的画像。当我问阿莲是什么造成了她儿子的残疾,她柔和的面容变得坚毅起来,眼里闪着怒火,经由一名翻译大声对我说:“都怪橙剂!”

橙剂(Agent Orange)是美军在越战期间为了清除密林、暴露敌军而喷洒的一种落叶剂。橙剂中含有二噁英,这是一种毒性极强的物质,能够在环境中留存几十年。阿丹的祖父曾在美军大量喷洒橙剂的中央高地作战,阿丹的父亲则在岘港的一个美空军基地工作过一段时间,在那一带,村民经常食用的鸭子和鱼的体内后来都检出了二噁英。

研究已经发现,二噁英会导致癌症、心脏病和其他疾病,但前提是患病者与它有过直接接触。然而阿莲却坚信,儿子阿丹是从他的父亲和祖父那里遗传到这种物质的毒性的。越南政府也将阿丹列为了疑似“橙剂受害者”,还宣称在战后一代甚至二代出生的越南公民之中,有数十万人正因为父辈接触过二噁英而与疾病痛苦地做着斗争。

在美国,也有越战老兵因为接触橙剂而患上白血病、霍奇金淋巴瘤和帕金森病,美国政府给了他们少量赔偿。美军在喷洒作业期间,对地面作战部队有详细的军事记录,科学家就是根据这些记录,将橙剂与士兵罹患的十几种疾病联系起来的。然而美国政府却拒绝承认落叶剂对越南人民也造成了伤害,理由之一是,越南方面没有坚实的证据指明有哪些人曾经接触过橙剂。这个国家只有一些零星的医疗记录,而且战后时局混乱,人员流动也相当大,这都使得橙剂的接触情况很难调查清楚。

越南方面却宣称他们的数据是可靠的,其间的分歧已经在两国之间造成了多年的紧张,而双方争议最大的问题就是,二噁英的危害是否会波及后代。虽然美国实验室的动物研究的确显示,二噁英对于基因的损害能遗传给后代,但是对于不同的物种,危害的大小却有很大的差异,而且从未在人类中开展过类似研究。美国威斯康星大学麦迪逊分校的毒理学家罗伯特·摩尔(Robert Moore)指出,动物研究的结果能否体现人类的遭遇,“这是一个极难论证的命题。”

为了缓和两国关系,美国国会在2014年12月批准了一项为期5年、金额2100万美元的人道援助计划,专门帮助那些在战时喷洒过橙剂的地区生活的重度残障人士,这在越战之后还是首次。美国阿斯彭学会(Aspen Institute)越南橙剂项目的前主任查尔斯·贝利(Charles Bailey)表示,美国的这个计划是一大进步,它“确保了我们的人道主义援助能给予那些最需要帮助的人”。不过计划并没有明确表示是橙剂造成了那些残疾,它更像是一次象征性的表态,目的是软化越南政府的立场,而不是对于罪责的承担。40年前,美军撤出西贡(今天的胡志明市),标志着越战结束。然而直到今天,橙剂对越南几代人健康的影响仍是一个让人争论不休的话题。

二噁英

今天的岘港早已不是当年美军驻扎的那个港口城镇了,它有美丽的林荫大道,旅游景点和时髦的咖啡馆遍布其中。一辆辆轻便摩托和摩托车在城市的干道上行驶,而干道的尽头就是曾经的岘港空军基地,现在的岘港国际机场。1962年,美国和南越军队就是在这里发起了 “牧场帮手行动”(Operation Ranch Hand),也就是用除草剂对北越作战的行动。

当年的橙剂主要由孟山都(Monsanto)和陶氏化学(Dow Chemical)生产,由两种除草剂(2,4-D 和2,4,5-T)等比例混合而成。美军还在战争期间喷洒过其他落叶剂,包括白剂、蓝剂、粉剂、绿剂和紫剂,它们都是以运输时刷在容器上的一条色带的颜色命名的。喷洒落叶剂的主要目的是剥掉丛林的顶盖,使敌军无处隐藏,喷洒行动主要在越南南部和老挝的部分地区进行。C-123战机从空中洒下药剂,不出两天,接触到药剂的植物就全都死光了。

一直到1969年,美军才发现橙剂和许多其他落叶剂无意间掺入了一种剧毒的二噁英类杂质(TCDD)。当“牧场帮手行动”在两年之后的1971年结束时,已经至少有2000万加仑(1加仑约为3.8升)的落叶剂喷洒到了地面,并且有210万到480万村民接触到了这些化学物质——这是珍妮·斯特尔曼(Jeanne Stellman)在2003年公布的分析数据,斯特尔曼的专业是健康政策和管理,目前是美国哥伦比亚大学的荣誉教授。

动物研究显示,TCDD是已知的毒性最强的化学物质之一。除了会在直接接触的动物身上引起肝脏损伤、癌症和免疫系统疾病之外,TCDD还对子宫中发育的胎儿具有强烈毒性。给怀孕的大鼠喂食TCDD,只需不到1ppb的剂量(相当于在14 000加仑清水中滴一滴TCDD),就会使雄性胎儿出现雌性特征。啮齿类和鱼类如果接触到100ppb量级的TCDD,就会出现裂腭、肾功能损伤、心脏病和骨质疏松等先天性障碍。

然而TCDD的作用方式又是神秘莫测的:有些物种只需微量接触就会死亡,有些物种却有较强的抵抗力;还有些物种在幼年时期十分敏感,长大后又变得不太敏感。研究人员琳达·伯恩鲍姆(Linda Birnbaum)指出,甚至同一个物种中的不同个体,情况都有所不同。伯恩鲍姆是美国环境健康科学研究所北卡罗来纳州三角研究园(National Institute of Environmental Health Sciences in Research Triangle Park)的主任。人类对TCDD的敏感程度尚不得而知,因为这方面的研究必然会触犯伦理。也正是这种不确定性引起了科学界的激烈辩论:对人类而言,究竟什么剂量才是“安全”的接触水平。

持续危害几代人?

走访胡志明市的战争遗迹博物馆,你会觉得关于橙剂的科学问题已经解决了。博物馆的橙色墙壁上悬挂着毁容变形的人类照片,边上则是标出落叶剂喷洒区域的地图。一块说明牌上宣称,二噁英的危害“会通过损坏的DNA和基因,传递许多世代”。越南的医院里也开设了专门的病房,收治的据说都是橙剂的受害者,有的病人还号称是橙剂接触者的孙辈。

虽然大鼠试验并没有直接证明,二噁英对越南人民的危害持续了好几代,但至少表明,这种情况是有可能的。按照这个说法,在战时接触二噁英会在怀孕的关键期改变精子或卵子细胞(即生殖细胞)的基因,由此造成代代相传的变异。

现在,科学研究已经取得重大进展,渐渐揭示出二噁英确实会造成长期、甚至延续几代的恶果。世界各地的啮齿类研究均显示,TCDD能够改变表观基因组(epigenome),也就是调控一个细胞中的哪些基因打开或关闭的生物学系统。

虽然胚胎中的细胞都从父母那里遗传了同样的基因,但正是因为这个所谓的“表观遗传调控”(epigenetic regulation),才使得它们变成了不同的组织。某个表观遗传过程(epigenetic process)激活了若干基因,使得一个细胞变成了跳动的心脏细胞;另一个表观遗传过程又关闭了几个基因,使得一个细胞无法变成传递神经冲动的脑细胞。

而TCDD能改变这些过程,甚至把它从人体内清除后很久,这种效果都将持续存在。美国华盛顿州立大学的生物学家迈克尔·斯金纳(Michael Skinner)解释说:“这个效果不一定出现在接触的当时,表观基因组可能长期处于被改变的状态,并在你余生的任何时候发作。” 美国辛辛那提大学医学院的分子生物学家阿尔瓦罗·普加(Alvaro Puga)也在实验室里找到了支持这个说法的证据。普加给怀孕的小鼠服用TCDD,结果小鼠幼崽的心脏出现了一些缺陷,虽然在出生时不足以致命,但在小鼠成年后却会变得危险。

斯金纳则给怀孕的大鼠服用了高剂量的TCDD,他发现这些大鼠的第二代与第三代有着更高的卵巢和肾脏疾病发病率,第四代的精子数目也有所减少。我问他,这些结果能否反映接触过二噁英的越南人的情况,他肯定地回答说“能”。不过也有科学家质疑斯金纳的研究结论,以及他的结论是否适用于人类的情况,部分原因是他的大鼠接触的剂量要远远高于人类。

TCDD能够在环境中持续存在,这也使得越南的情况更加复杂:因为除了种系遗传,TCDD本身也可能产生长久的威胁。TCDD在人体中的半衰期为7年到10年,而它在土壤和沉积物中的半衰期可能比这还长几十年,这使得它能够在鱼类和鸭子体内积聚,而这两种动物都是越南人的主食——8岁阿丹的父亲就以此为食。

加拿大温哥华的哈特菲尔德环境咨询公司(Hatfield Consultants)在20世纪90年代至2005年前后开展过一系列研究,揭示出了TCDD在越南的7个“热点区域”(hotspot),在这些地区,土壤和沉积物中的TCDD读数都超过了1000ppt(新的数据显示,这样的热点区域有28个之多)。哈特菲尔德环境咨询公司的国际事务主任托马斯·博伊文(Thomas Boivin)表示,读数最高的3个热点位于岘港、富吉和边和,它们都曾是南越或美国的空军基地。美国疾病控制与预防中心的有毒物质和疾病登记处在2015年的一项研究中发现,在边和的池塘中收集到的鱼类样本体内的TCDD含量仍然处于危险水平。

普加猜想,人吃下受到污染的食物后,TCDD会在脂肪中积聚,会越积越多,最终超过人体能够消除的程度。而一旦脂肪在女性怀孕期间将TCDD释放进血液,“婴儿就会吸收巨大的剂量。” 但是因为缺乏更加精确的接触资料和血液中的TCDD数据,这个说法也不过是猜测而已。全世界的新生儿中本来就有3%具有先天性障碍,越南的农药用量又在世界上名列前茅,而试验已经证明,农药会在动物身上造成先天性障碍。另外,越南人的饮食长期缺乏叶酸,而叶酸能在胚胎期预防神经系统障碍。

美越两国说辞不一

宋乐可(Le Ke Son,音译)曾经是调查越南橙剂喷洒活动的政府组织“33委员会”(Committee 33)的主席,最近刚刚卸任,他在给我的一封电子邮件中引用了越南学者的几项没有发表的研究,并坚称“喷洒区域和热点区域的先天畸形和分娩事故比例都显著高于对照地区。”宋乐可是一位医学博士和毒理学家,目前仍在领导越南的二噁英研究项目。和越南政府内的强硬派相比,他的观点可以说是比较合理的。

然而美国的科学家一般并不接受越南的研究,原因是这些研究很少刊登在高水平的刊物上。越南当局也不允许美国专家在越南的国土上自行研究。1995年,阿诺德· 谢克特(Arnold Schecter,现为美国路易斯维尔大学医学院副教授)曾试图带着血液样本离开越南,去做二噁英分析,结果却被越南官员拦下。

2000年,越美两国的合作研究终于出现了转机。当时,纽约州立大学奥尔巴尼分校卫生与环境研究所的主任戴维·卡朋特(David Carpenter)提出了一个为期5年、耗资100万美元的研究计划。他准备从3个越南城市的临产妇女身上采取血样:一个是在当年的橙剂接触中心附近的胡志明市,一个是在遥远的河内市,还有一个是在同样遭受过广泛喷洒的承天顺化省。他计划将产妇血液中的TCDD含量与三种先天障碍(缺少四肢、神经管缺陷以及唇腭裂)的发生概率进行比对,看看两者之间是否存在关联。

但计划最终流产了。据卡朋特的说法,美国国立卫生研究院(NIH)表示,要越南方面先同意,它才能批准研究。河内审核了一年,此后NIH又宣布只拨款35万美元资助前期研究。但越南方面退缩了。又经历了几道阻碍之后,NIH和纽约州立大学终止了这个项目。

“我浪费了3年的生命来撰写申请和飞去越南出差,结果却落得一场空,”卡朋特遗憾地说,“那是合作研究的最好机会,这种机会以后不会有了。”他还说,他的这个计划使得河内和华盛顿都十分紧张。“美国的官员担心一旦在先天性障碍和二噁英之间找到联系,我们就有了赔偿的责任。越南方面担心万一找不到联系,他们就会失去宣传的底气,不能再把先天性障碍怪到我们头上了。”

不过,卡朋特也承认,这样一项研究是很难完成的,即使再启动一项类似的研究也绝非易事。开展二噁英分析,需要多达40毫升的血液样本。检测技术也十分复杂,世界上只有几家实验室能完成。

如果有新的研究结论,就能够澄清许多亟待澄清的问题。现在任职于美国国家癌症研究所(National Cancer Institute)的科学家莫琳·哈奇(Maureen Hatch)曾在30年前对越南方面的先天性障碍数据做过回顾性研究。哈奇研读了越南方面的研究、医疗记录和政府统计数字,并在其中发现了大量问题,比如战前的基准测量太少、未喷洒区域的对照数据也不足,等等。

尽管如此,她还是在1985年与约翰·康斯特伯(John Constable)合作发表了一篇论文,指出越方的部分研究“的确展示了大量引人注意而且罕见的异常现象”。有的婴儿出生时少了大脑和部分颅骨,还有的天生没有眼睛或是四肢萎缩畸形。他们的文章发表在《畸形生长、癌变和诱变》(Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis)杂志上。

哈奇和康斯特伯总结道,和橙剂中的TCDD关系最大的是“葡萄胎”(molar pregnancy),也就是精子使一个无效卵(nonviable egg)受精,并在子宫内发育成一团肿瘤样的组织,偶尔还会发生癌变。较近的一次分析研究指出,在越南,父辈接触橙剂似乎会使儿孙辈有较高的先天性缺陷障碍风险,但这个结论颇具局限性。

自1991年起,美国医学研究所(Institute of Medicine)对接触过橙剂的美军士兵进行检测,并得出了比较确定的结论。该研究所在2014年发布了一份两年期报告,指出有“充分证据”显示,接触橙剂与软组织肉瘤、非霍奇金淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤和氯痤疮(皮肤起泡)之间存在关联。报告还指出,有“有限或暗示性的证据”表明,橙剂与喉癌、肺癌、前列腺癌、多发性骨髓瘤、早发性周围神经病、帕金森病、高血压、缺血性心脏病、中风和II型糖尿病之间存在一定关联。尤其值得一提的是,报告指出在橙剂和任何先天性障碍之间建立联系都“证据不足”,只有脊柱裂有一些“有限或暗示性的证据”。患上以上疾病的老兵,只要能够证明他们接触过橙剂,美国退伍军人事务部就会向他们提供赔偿。

美国的新援助计划

乍一看,美国医学研究所的上述分类似乎说明美国承认了橙剂对于人体的直接危害。但是贝利表示,关于落叶剂是否影响了越南民众的健康,尤其是它是否影响了几代人的健康,“其间的因果、责任和赔偿问题,都还有很大的争议”。贝利还指出,美国的新援助计划完全绕开了这些争议,只帮助那些残疾较为严重的少部分人群。

经手协调这次援助的是美国佛蒙特州的参议员帕特里克·莱希(Patrick Leahy),长久以来,他一直在努力解决越战遗留的环境问题。20世纪80年代,莱希发起了一个联邦基金会,为拆除越南乡间散落的没有爆炸的炸弹提供资金,这个基金会至今仍在运作。自2007年起,他已经为清除越南境内的二噁英筹集了大约1亿美元。在莱希手下处理橙剂事务的立法助理蒂摩西·里泽(Timothy Rieser)表示:“我们已经不再将赔偿事宜与科学研究挂钩。美国政府的行动已经表明,它接受了有些人受到橙剂严重危害的可能。现在的问题是,我们该怎么处理这个情况?”

“33委员会”的前主席宋乐可也同意,人道主义援助应该优先照顾那些在热点区域生活的残障人士,包括岘港、边和以及其他喷洒过橙剂的地区。“我认为这2100万美元是美国政府的一步善举,”他说,“但这还不够。”

我曾与孟山都公司的一名发言人通过电子邮件,他对于落叶剂造成的污染或健康危害,既不承认也不否认。他特别指出,当年生产橙剂的是旧的孟山都公司,今天的孟山都只是名字同它一样,别无瓜葛。他还补充了一点:“美国法院已经裁定为政府生产橙剂的承包商无须对橙剂的军事用途造成的后果承担责任,因为这几家生产商只是承包政府的工程、执行政府的命令罢了。”我想再请他说说二噁英是否会造成延续几代人的危害,这位发言人婉拒了。

陶氏化学则在电邮中表示不会回应我的问题,还在公司网页上发布了一则声明,说美国政府“规定了橙剂的生产方式,之后又控制了它的运输、存储和使用环节”。

斯特尔曼认为,这两家化学公司和美国政府的许多部门一样,都不愿看到在越南的健康问题和橙剂之间建立起决定性的联系。而另一方面,斯特尔曼说,“越方则认为,他们国家的所有先天性障碍都是因为国民接触橙剂造成的。双方的观点都有失偏颇。诚然,越南的一些先天性缺陷的确可能与橙剂有关,但是其间的关联到底有多大,目前还不是一个科学能够回答的问题。目前还没有一项研究能够给出确切的答案。”

请 登录 发表评论