我在印度西南部的丘陵地区一个被称为马拉纳德(Malenad)的地方长大,这里有着壮观的荒野景色,也有让我自小学生时便魂牵梦萦的老虎出没。而我们印度文化中众多以虎为主题的仪式,更是加重了我的好奇心:比如在庆祝善良战胜邪恶的秋季十胜节仪式中,肌肉发达的Huli-Vesha人就会浑身涂满像老虎一样的赭石色、白色和黑色的花纹,模仿这种猫科动物优雅的动作来跳舞,直至鼓声达到最高潮,场景极度震慑人心。但逐渐浮现的事实却令我心寒:牧场主和狩猎者快要杀光最后的野生虎,而伐木者为获取木材正无情地将富饶的森林夷为平地。到上世纪60年代初,我十几岁时,我已放弃了在野外见到老虎的梦想。

但几年之后,发生了一件可以说是奇迹的事情:鉴于自然保护者日益高涨的呼声,印度总理英吉拉·甘地颁布了严格的自然保护法,并建立了几个野生动物保护区。野生虎保护运动在随后的几十年间在全球迅猛发展,许多国家从法律上禁止了一切狩猎虎的行为,并试图缓解虎对森林的需求和人类对其栖息地的索取之间的尖锐矛盾。在这方面,印度比大多数虎分布国做得都好:虽然印度只拥有20%的现存虎栖息地,它却庇护着全球虎种群的70%——尤其考虑到其12亿人口、长期贫穷和持续发展的工业经济所带来的压力,这更是一项丰功伟绩。

尽管有这些保护举措,全亚洲范围内的老虎数量仍在持续减少。仅仅两个世纪以前,野生虎仍分布在30个亚洲国家,从里海的芦苇荡到俄罗斯的针叶林,从印度的疏林到印度尼西亚的雨林。但曾经辽阔的分布地区如今已缩减了93%,只剩下屈指可数的几个国家。而如果只考虑有一定机会恢复的种群,所占据的面积就更小——仅相当于历史分布区的0.5%。

这些总数为40〜50个的种群被称为“源种群”(source population),因为只有它们的个体数量多到足以自我维持。这些种群的处境如履薄冰,大部分都被人类活动区域包围和孤立,随时都有被破坏的危险,因此,它们就像危重病人那样需要得到密切监测。然而,即使保护工作已开展了相当长的时间,依旧很少有人或保护组织能对老虎进行如此精细的监测,因此,科学家们对野生虎的实际处境所知甚少。传统的虎调查方法最多只能确定它们仍在亚洲的哪些地区游荡,而无法可靠地估算出还剩多少只。事实上,自然保护者在媒体前津津乐道的许多关于老虎的统计数字都缺乏可靠的证据支持。

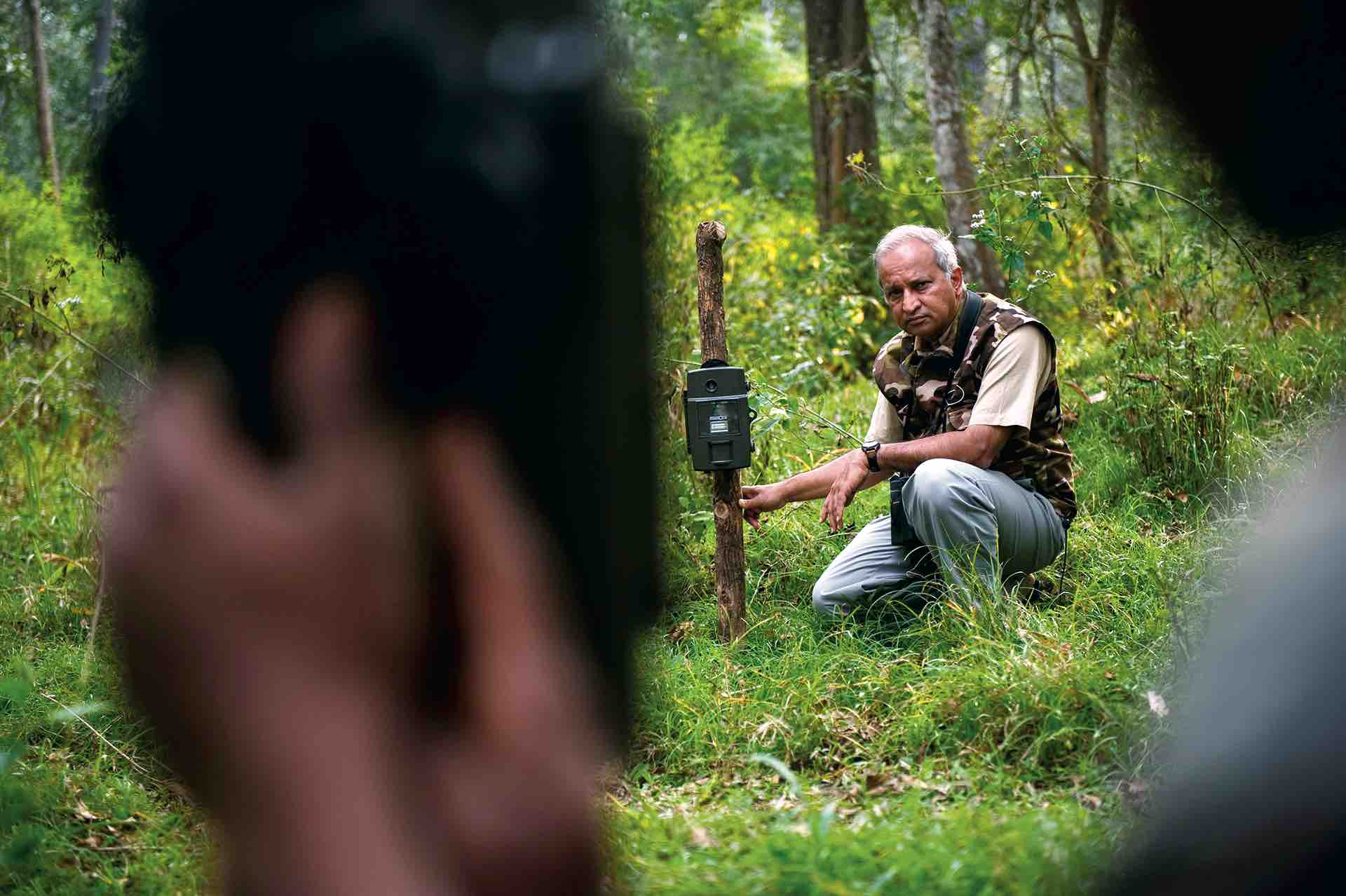

不过,近年来,我和同事们在如何清点这些行踪诡秘的猫科动物的问题上已经取得重大进步。我们结合了在动物经过时自动拍照的自动相机技术、识别特定老虎个体的软件,以及能够基于部分虎照片样本推算出整个种群数量的复杂统计分析方法,大大加深了对几个虎种群的了解。而下一步挑战,则是敦促自然保护机构采用这些改良的调查方法来监测他们辖区内的老虎源种群的命运。

隐秘的目标

一个种群内到底有多少只虎,以及它们在哪,精确地回答这些问题是一项艰巨的任务,因为这些猫科动物稀少、行踪隐秘、活动范围大,并且分布的地理区域也极为广阔。由于老虎的这些特点,印度、尼泊尔、孟加拉和俄罗斯的官员从20世纪60年代开始通过足迹计数来调查虎的尝试其实是徒劳无功的。他们假设虎的足迹也像人的指纹一样独特,因此他们认为,可以通过足迹来清点出每一只虎。但事实上,这些方法是失败的,因为足迹难以区分,并且不易发现。在印度,这种有瑕疵的调查方法产生了大量的不可靠数据,制造出老虎数量增长的假象,并使自然保护领域滋生出极度自满的心理,但实际上虎的数量可能并未增加。然而,就在官员们致力于有误导性的足迹计数法时,生态学、摄影学、计算机编程和统计学领域飞速的科学进步正孕育出能够准确清点虎数量的全新方法。

20世纪80年代我在佛罗里达大学读研期间,就在努力学习这些全新的方法。我决定进入老虎的秘密世界,以便研究它们的行为,并更好地了解它们在野外如何生存。我尤其关注印度纳加拉霍雷保护区的虎,这座保护区位于马拉纳德,其中的虎种群在甘地的保护法规颁布后经历了一次起死回生。1990年我得到机会,与国际野生生物保护学会(WCS)一起进行了印度首次针对虎的无线电遥测研究。通过对几只老虎个体的严密监视,我可以深入了解虎的行为,以便为虎的计数和保护工作提供信息。

1990年1月29日那个凉爽、明亮的清晨让我记忆犹新;当时我带着麻醉枪,坐在一棵山黄皮树上离地5米的位置,等待其他队员用布漏斗将一只220千克的虎赶向我的面前。从藏身处望去,50米外的浓密灌木丛中有一抹如阳光般耀眼的金色,那就是老虎了。老虎平静地踱向我,它肌肉虬张的躯体充满了力量与优雅。它的肩部逐渐进入我的准星,而后是胁部,这时,我小心地扣动了扳机。红尾的飞镖穿过空气射中它的大腿,激起一声低吼。随后我们把已经睡着的它拖到一片树荫下并给它戴上了一个特殊的项圈,这种项圈内置一个拳头大小的、能发射无线电信号的发射器,我用手持天线便能接收到这种信号,从而在任何时间都能对它定位。两小时后,这只现在被命名为T-04的虎醒来,悠悠地走开。在此之前,我已在这片645平方千米的保护区中为另外三只虎戴上了项圈。

在之后的6年中,无线电遥测让我不必花费太多的时间去盲目地搜寻老虎,因此有了更多的时间去观察它们,并得以揭示虎行为的微妙之处。更重要的是,这种方法准确地揭示出了这些猫科动物的活动地点。我在纳加拉霍雷追踪的成年定居雌虎拥有约18平方千米的活动范围,而雄虎则是50平方千米。虎具有领地性,除非交配时,否则成年虎会竭力回避其他老虎。如此小的活动范围表明,像纳加尔霍雷这样的国家公园中,虎种群密度可能要高于之前的设想。

跟着无线电追踪的指引,我们还能找到被虎捕杀后的散发着恶臭的猎物尸体,因此能比之前更详细地了解马拉纳德虎都吃些什么。结合我收集的(味道更难闻的)老虎粪便,这些数据显示虎一般每周捕猎一头大型猎物,在3〜4天内吃掉其2/3的部分,然后离开。食性研究最终表明,之所以老虎数量在近200多年内如此锐减,人类对其猎物的狩猎是决定性因素,也为如今如何更好地恢复这个物种的繁荣提供了思路。

在1993年,我还摸索出了在一片特定区域内估算虎的主要猎物(包括鹿、野猪和野牛)数量的方法。我采用了一种由美国野生动物学家发明的取样方法,具体做法是,先在森林中砍出3.2千米长的笔直狭窄的小径(这些小径被称为样线),之后两个调查员沿着样线匀速行走,清点行进过程中见到的所有猎物,并用测距仪测量每只动物到样线的距离。通过这些个体数量和距离数据,调查员甚至能够计算出在调查中“漏网”的动物个数,进而估算猎物的总体数量。

通过这种调查方法,我得出了调查结果,这是亚洲首个采用新取样法获得的数据。结果显示,马拉纳德的保护区中猎物的丰富度大大高于我的想象。这些森林如今每平方千米生活着16〜48种野生有蹄类动物(哺乳动物的一类,包含鹿、猪和牛),密度比最富饶的东非稀树草原还要高。这对于虎来说是个好消息:与北美或非洲的国家公园相比,印度的保护区虽然面积相对较小,但仍然有能力供养许多这类大型猫科动物。根据对可捕获猎物数目的估算,生物学家就能猜测亚洲的各个森林都有供养多少只虎的潜力。

但是,到了20世纪90年代中期,由于新富起来的中国消费者对虎身体部位(虎皮、虎骨等)的需求急速增长,印度保护区的虎受到严重的盗猎威胁。自然保护学家需要评估盗猎的影响,而这就需要对关键种群的虎进行准确计数。目前实际还剩下多少只虎?每年减少或增加多少?虎数量是否有自然波动?在不同区域,它们的密度是否也不同?

近距离接触

为了回答这些问题,我希望用一种在当时还是全新的方法来识别和清点老虎,也就是采用安置在小径边的“相机陷阱”所自动拍摄的照片。只要有虎(或者其他动物)路过,这些相机就会被自动触发,我可以根据每只虎胁部的独特条纹识别它们。自动相机帮我侦测到的老虎远比无线电遥测多得多,但我意识到自动相机能拍摄到的老虎仍然仅仅占了我研究的虎种群中的一小部分。为校正这种被称为“不完美侦测”的缺陷,我需要根据我拍摄到的动物数量外推出整个种群的个体数。

为了解决该问题,我继续努力搜寻合适的统计方法,并最终找到了来自美国地质调查局帕塔克森特野生动物研究中心的吉姆·尼克尔斯(Jim Nichols)。尼克尔斯是标记-重捕模型方面的专家,该模型通过重新捕捉之前捕获过并做过标记的个体数量来解决不完美侦测的问题。

想象一罐相同大小的弹球,你抓了几个出来,给它们做上标记,再倒回罐子里混合均匀,之后你又抓了一把,这一把中有些有标记,有些没有。根据重新捕获的个体中有标记个体出现的频率,该模型可以估算出侦测到任一给定个体的平均概率,进而计算出种群总数。

为了解决虎生物学领域和野外后勤条件所特有的问题,我必须对这个一般模型进行微调。虽然每个弹球被捕获的概率都是完全一样的,但相同的规律不适用于老虎。因为每只虎的活动范围和喜好的路径都不相同,所以任何区域的自动相机拍到每只虎的几率都是不同的。虎的活动会随季节而变化,也会因动物的年龄和性别而不同,所有这些都影响着拍摄率。一些虎可能会被自动相机的闪光灯吓到,因而下一次会回避这个相机点。而且与罐子中的弹球不同,虎种群存在出生、死亡和个体的迁入迁出等事件。为保证准确,我必须对一个种群反复取样,但必须在30〜45天的短时间内完成,以保证种群数量不会发生太大变化。不幸的是,许多耗资巨大的虎调查项目仍对这个前提视若无睹,导致了对虎数量的高估。

我的自动相机研究显示,虎的种群密度有时仅有0.5只/平方千米,有时又能高达15只/平方千米。为什么它们在不同栖息地之间的差异如此之大?1967年,野生动物学家乔治·夏勒(George Schaller)根据他在印度坎哈国家公园对虎的观察推测,一只虎每年会捕杀它领地中所有猎物总数中的10%。如果正如我早年的无线电遥测研究所揭示的那样,一只虎每年大约捕杀50只猎物,那么在它的领地中需要有约500只有蹄类动物才能为其提供足够的猎物供其食用。因此我猜测,虎密度的巨大差异,可能源于猎物密度的差异。

为验证这一假设,在1994年至2003年之间,我走出马拉纳德,在全印度范围内的各种生态环境的保护区中估算虎及其猎物的密度,从红树沼泽到常绿森林。我的结果发表于2004年,证实了之前预测的虎与猎物之间1:500的比例,也支持了我的另一个猜测,即造成过去200多年来虎分布区域锐减的罪魁祸首,不是国际市场驱使的对虎的直接盗猎,而是当地猎人对虎的猎物物种的过度狩猎。

找出老虎数量减少的主要原因至关重要,而该结果表明,阻止虎继续减少的关键是通过有效的地区性巡护防止村民捕猎虎钟爱的猎物,而不是到天涯海角抓捕老虎贩子。

2004年,在这些密度数据的基础之上,我将虎种群的年度监测从纳加拉霍雷扩展到马拉纳德的其他重要保护区。年复一年地使用自动相机重复调查,就能侦测到种群的扩大或缩减,以及减少(死亡或迁出)和增加(出生或迁入)的个体数。对虎种群变化有如此全面和实时的了解,是严格审查虎保护和恢复项目成功与否的唯一手段。

为识别每只虎,需要将每张新拍摄的虎照片同几千张旧照片手动地进行比较,这是一件枯燥且缓慢的工作。但从2000年开始,英国保护研究网(Conservation Research)的数学家莱克斯· 希比 (Lex Hiby)开发了一个名为ExtractCompare的模式匹配软件,帮助了我自动且快速地识别照片。这款万能的软件不但能识别活虎,还能识别从盗猎者那罚没的虎皮,对刑事定罪有极大帮助。

安装在马拉纳德山野里的自动相机连续拍摄了25年,创造出了最大的野生虎系统图片库,包含了888只虎的8843张照片。每个季节,我都会对聚集在总面积约4000平方千米的各大保护区中的约250只虎进行记录,一些虎年复一年地在调查中出现,但大多数老虎仅在一到两年中被侦测到,表明虎种群中个体更替的速度很快。马拉纳德景区有400〜450只虎,也许是当今世界最大的虎种群。我的观察显示,这里虎的数量比50年前多五倍——多亏了当地政府和自然保护者的努力。

这些长期研究的结果首次展现了健康的虎种群在野外运转的状态。像纳加拉霍雷这样的受到良好保护的虎种群并不是静止不变的,它的种群密度在更长的时期内会在7只/100平方千米至15只/100平方千米之间自然波动。即使如此高密度的虎种群,平均每年也会失去20%的成员。自然暴力(如雄性对幼崽的捕杀、打架或捕猎时受伤导致的饥饿)造成了可观的损失,农民为保护牲畜,或盗猎者为向黑市贩卖老虎器官而捕杀老虎——这种即使是在保护区周边也存在的事件也对老虎的死亡率有所贡献。但由于这些保护区中猎物丰富,新生老虎的数量超过了死亡的数量,而多余的老虎就试图扩散出去并在新的地区定居。

这些发现启迪我们,与其像自然保护者惯常做的那样去纠结于个别老虎的死亡,我们更应把眼光放在整个种群的规模上。与其用我们有限的资源去尝试在整个虎分布区中消除所有威胁它们的因素,我们更应该集中力量维持“源种群”,以使它们有最大的潜力复原并扩散。

从种群到“景观”

在20世纪90年代和21世纪前十年,我关注的重点就放在虎的源种群如何发展,又如何受人为压力影响上。然而,在这些相对安全的种群的外围,还有着更广阔,同时也更严酷的区域。一些虎并未生活在源种群所栖居的保护区中,而是生活在其周围的“汇景观”(sink landscape)内——之所以叫这个奇怪的名字,是因为它们吸收了源种群繁育出的多余老虎;但这些虎究竟是如何生存的呢?

我在马拉纳德开展的自动相机监测显示,新成年的虎会扩散到很远的距离之外:2008年,雄虎BDT-130从珀德拉保护区迁移了超过180千米到达安希-丹德利保护区;2011年,另一只雄虎BPT-241从班迪普尔国家公园扩散了超过280千米到达希莫加县的森林。其他还有许多虎也都在相邻保护区之间穿行。这些数据表明,汇景观使得不同源种群的动物可以交配,从而有助于将遗传多样性维持在健康的水平。因此,保护源种群的关键一点,就是维持它们之间通过汇景观建立起来的栖息地连通性,以便于虎的扩散。

为更全面地了解虎的生活区域,我决定拓展我的评估范围,对4000平方千米的保护区体系之外的景观也进行监测。但自动相机调查法只适用于小范围保护区,用在如此广阔的区域则过于昂贵且不切实际。景观尺度的虎调查所使用的方法,其搜寻的目标必须比动物本身更易发现,因此也更间接,换句话说,就是搜寻虎的痕迹,如足迹和粪便——这些数据可以告诉人们虎都在哪里出现,但不能得出虎的数量。

2006年我在面积达38 350平方千米的整个马拉纳德景观中开展了针对虎痕迹的栖息地占位 (Habitat-occupancy) 调查。结果显示,在21 167平方千米的适宜栖息地中,被老虎占据的面积有14 076平方千米,占总面积的66%,这表明老虎种群还有很大的扩展空间。此外我的结果还揭示,虎密度最高的区域同时也是猎物密度较高和人类活动受限的区域,进一步证实拯救虎的关键是确保人类狩猎者不会与它们竞争猎物。

我与同事们正与WCS印度分部和印度统计研究所合作,研究如何能把通过自动相机等精细和昂贵的手段在保护区中测得的虎密度数据,和在更广阔的景观中用粗放廉价手段得到的粪便和足迹数据整合到一起,以便在更广泛的地区更准确地估算虎的数量,甚至推广到别的国家。我们期望,该项工作能为改善所有分布区内虎的生存状态带来新的启发。

危险的猜测

亚洲的其他一些国家现在也逐渐开始使用照片标记-重捕和大尺度占位建模来估算虎的数量和分布范围。科学家也开始用这种方法研究其他具有独特身体标记的隐秘食肉类动物,包括非洲野狗和貂熊。但总体上讲,虽然评估虎种群的科学方法日新月异,政府和非政府保护机构对其的应用却迟滞不前,这有可能是因为他们不够理解和熟悉这些新方法,但也可能有另一个原因,就是旧方法使得他们的工作看上去更加成绩斐然。

最近的一个事例可以表明人们对这些过时工具的依赖有多潜移默化:4月份,世界自然基金会(WWF)和全球虎论坛隆重宣布,全球虎种群最终开始回升,并有望在2022年翻倍。但他们所依据的调查方法却是有瑕疵的,包括对照片和野外痕迹数量进行在统计学上立不住脚的外推,因此,他们计划到2022年时增加的老虎数量,可能远高于基于本文描述的严谨方法开展的研究所得到的期望值。

此外,除了在印度和泰国部分地区的少数保护区中老虎数量确有增长外,没有可靠数据显示东南亚其余地区和俄罗斯的虎种群回升。事实上,近年来柬埔寨、越南和中国等国的可存活虎种群已经消失——而他们只给出了单一的全球虎种群总数,完全掩盖了这些具体信息。

猜测到某一年各个国家和地区会有多少数量的虎,这一行为其实有损虎保护大计,因为它误导了环保工作者和公众,偏离了原本应该是重中之重的目标:保护和扩大源种群。在某种意义上,即使我们能得到准确的野生虎总数,它也没什么用,源种群才是我们应该全力监测的对象,而且应该动用最先进的科学手段对其个体数量的变化进行追踪。只有基于可靠的种群调查数据,我们才能为未来的种群增长制定合乎实际的目标,并为完成这些目标制定出合适的策略,以及评估我们保护成果的影响。

历史证明,愚昧无知、体制惰性和政治因素可能会在长达十几年甚至几个世纪的时间内阻挠科学进步的发展。但随着世界进入第六次野生物种大灭绝,如果我们还想拯救像老虎这样高贵伟岸的“野生动物明星”,那么我们就不可能,也绝不能让保护动物的实践行为脱离坚实的科学基础。

请 登录 发表评论