埃里克·雷伊(Eric Rey)从公文包中取出半盒米饭。盒子里胖胖的褐色饭粒看起来跟普通米饭没有什么差异,闻起来也并无不同。当我小心翼翼地把几颗饭粒放入口中时,我发现它们尝起来也和普通米饭一样绵软、清淡。我几乎要去他们公司的厨房拿点酱油,给这盒米饭加点咸味。雷伊是这家名为阿卡狄亚生物科学公司(Arcadia Biosciences)的执行总裁,而我品尝米饭的地方正是他们位于西雅图的办公室。

我想要在这米饭中额外加点儿咸味,这有一点奇怪,因为这些稻米就是在咸水中种植的,而地球上的大多数植物都无法在这种咸水环境中生长。这种水稻是通过基因改造,模仿在海岸湿地生长的盐生植物(halophyte),才得以在高盐环境中生长。因此,我对口中这些饭粒清淡的味道感到有些意外。我对自己做了一次盲测,试图比较它们与淡水种植的普通水稻的味道,结果无法区分两者的差别。

雷伊谈道:“以2012年全球农作物的产量来看,水稻是全世界最具价值的农作物。然而在很多地区,由于土壤盐度逐年上升,很多农田已经无法种植水稻。”雷伊认为,对盐生植物适应高盐度环境相关基因的最新认识,再加上可以把这些基因转入水稻和其他植物的现代生物技术,将是满足日益增加的世界粮食需求的关键。

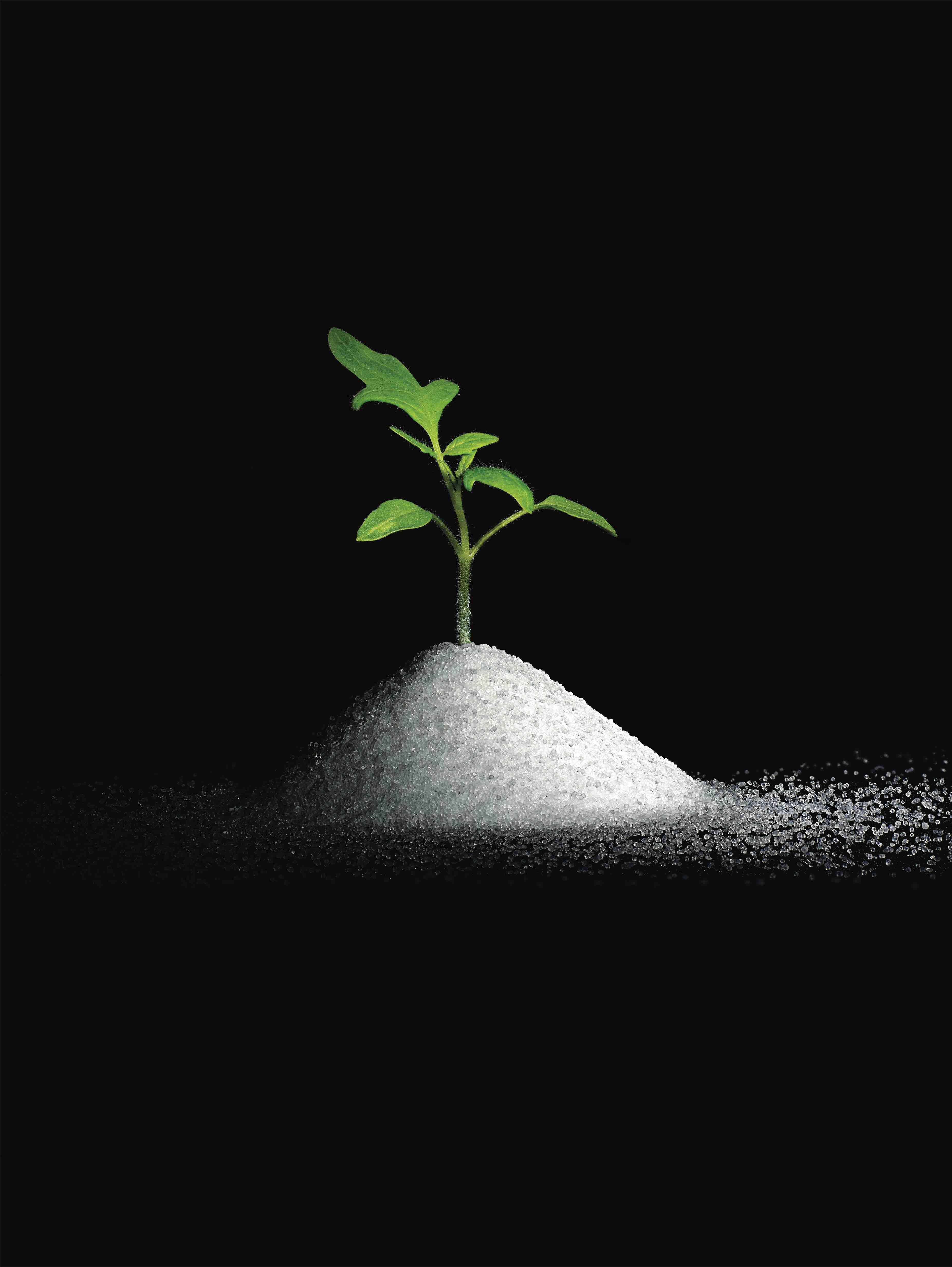

目前,全世界有将近四分之一的灌溉农田由于采用不良灌溉方法,导致土壤盐化。而海平面上升也让数千万公顷农田面临海水入侵的威胁。如果农作物能够在盐化土壤中茁壮生长,那么它们就可能满足数千万人的粮食需求。要养活到本世纪中叶将会再增加的20亿人口,这将是至关重要的一步。

美国加利福尼亚大学戴维斯分校的植物生物学家爱德华多·布朗姆瓦尔德(Eduardo Blumwald)是阿卡狄亚公司转基因水稻的奠基人。他认为这并非白日梦,“我相信在劣质水、碱性水、循环水,甚至稀释的海水中进行农业种植,在现阶段来说是可行的。” 布朗姆瓦尔德在加利福尼亚大学的温室,位于美国西雅图以南1100多千米。在这个温室里浅浅的咸水池中,长满了青青的稻苗。布朗姆瓦尔德和其他国家的多名科学家正在将盐生植物的耐盐基因转入日常农作物中,其中不只包括水稻,还有小麦、大麦和西红柿(棉花也是研究对象之一)。

然而,要让这些转基因作物真正落地生根,还必须在温室以外证明它们能够承受现实环境中的风暴、干旱和虫害。它们还必须经受得起政治家、科学家和公众对安全和监管问题的轮番质疑。

即使这些转基因农作物本身是可口美味的,还是有很多人会因为它们是转基因作物而拒绝食用。他们担心这些基因会转移到其他生物中,并产生意料之外的后果。批评家认为这些研究项目迫使世界上一些最贫穷的弱势群体面对这种风险。另外,环境顾问珍妮特·科特尔(Janet Cotter)还指出,研发在高盐环境中生长的农作物只会鼓励更多人采用不良的灌溉方法。她认为:“如果你采用破环性的灌溉方法,那么你就已经走上非持续性的不归路了。”

研发历程

盐生植物正如其名,能够在盐度介于血腥玛丽酒(这种鸡尾酒由伏特加、番茄汁、柠檬片、芹菜根混合而制成,鲜红的番茄汁看起来很像鲜血,故而以此命名)和海水的环境中生长。红树就是盐生植物的一种。盐生植物相对少见,通常看上去(尝起来)也都不怎么好吃,它们一般身体遍布节瘤,长着稀疏的丑陋叶片或巨大的根部。

早期曾有人试图推广盐生植物,为了刺激市场,他们鼓吹红树林可用作建筑材料,油脂丰富的肉质盐生植物可用于提炼生物燃料,耐盐灌木可用做动物饲料等。1998年,相关研究人员在《科学美国人》杂志上发表了一篇文章,展望未来世界各地大型盐生植物农场为人类提供粮食的情景。但由于这些定位狭窄的作物缺乏成熟的市场,这些农场注定失败。

20世纪90年代,当布朗姆瓦尔德开始研究盐生植物时,它们大都仅被当作有趣的植物学研究对象。他说:“大多数的农业科学家都不会考虑土壤盐度的问题,他们大都专注于如何让农作物的果实变得更大、更圆、色彩更鲜艳、更甜。”

然而,布朗姆瓦尔德开始对盐生植物中的逆转运蛋白(antiporter)产生了兴趣。这种蛋白可加速钠离子(盐)和氢离子在植物细胞膜内外的交换过程。当水中过多的钠离子被植物吸收,植物体内的酶就会遭到破坏,水分运输和光合作用也会受到影响。布朗姆瓦尔德发现通过基因改造让普通植物生成大量的逆转运蛋白,他就能够培育出可以在盐度为海水1/3的环境中茁壮生长的植物。逆转运蛋白将钠离子转移到细胞内封闭的液泡中,钠离子就不再会危及植物正常的生理功能了。在一些天然的盐生植物中,这种液泡由于体积变得十分大而被称为盐囊泡。藜麦(Quinoa)是一种可食用的盐生植物,它叶片上的囊泡看起来像许多透明的小球。

当布朗姆瓦尔德利用转基因技术,提高一种英国土生西红柿中的逆转运蛋白水平时,他发现这种转基因作物可以在盐度4倍于鸡汤的环境中生长。这种转基因西红柿结出的果实又红又圆,甜美多汁,且每个果实可重达数盎司。虽然布朗姆瓦尔德培育的这种西红柿在实验室中生长得很好,但在实际环境中的生长情况却不理想。他谈道:“在湿度保持在40%以上的温室中,所有情况都很好。然而,当环境湿度降低时,植物就会通过叶片流失水分,并防御性地关闭叶片上的气孔。因此在环境湿度只有5%,且含水量少得多的农田中种植这种西红柿,当然要困难得多。”

现在的问题在于,植物去除盐的能力并非它们在高盐土壤中生长的唯一要求。植物中调控多种生理过程的数千个基因,帮助植物适应各种逆境(例如,高温、干旱或高盐)。当生长条件恶化时,植物需要多个基因共同作用,改变其生理活动,启动保护机制。以色列本-古里安大学(Ben-Gurion University of the Negev)的植物学资深讲师西蒙·巴拉克(Simon Barak)说:“虽然我们没有解决所有问题的魔法子弹,但我们已经研发了一种计算方法对这些基因进行筛选,找出其中最有可能与抗逆有关的基因。”

巴拉克建立了一个抗逆基因库,收集已发表的拟南芥(研究者常用其研究植物生理过程)实验所得出的数据。他利用统计分析,评估每种基因对于植物在高温等逆境下生存的重要性,从而找出了许多有潜力的候选基因。

接下来,巴拉克的研究小组对携带这些突变基因的植株进行实验,测试其在恶劣环境下的适应情况。他们将对那些在干旱、高盐或高温环境中表现出耐受性的突变基因植株,进行深入研究。巴拉克说:“在筛选新突变体的经典遗传试验中,你从数千个植株中大约可以筛选出1%~3%的有价值突变体。如果采用我们的筛选方法,命中率则可提高到62%。目前我们所筛选出的突变体已经足够我们忙上一辈子了。”

其他研究人员通过结合统计学、计算机科学与生物学方法,也找到了植物的耐盐基因。例如,几年前就职于印度中央盐与海洋化学研究所(Central Salt & Marine Chemicals Research Institute)的遗传学家纳仁德拉·辛·亚达夫(Narendra Singh Yadav)就在另一种盐生植物海蓬子(salicornia)中发现了几种与耐盐性相关的基因。虽然当时他还不清楚这些基因的具体耐盐机理,但他的分析显示它们起着重要作用。为了验证他的理论,亚达夫将其中两种耐盐基因转入对土壤盐分很敏感的烟草中。与非转基因烟草相比,在盐度为海水1/3的环境中生长的转基因烟草的出芽率更高,并拥有更长的根系和幼芽,而且植株更大、枝叶更茂密。虽然这些烟草没有显眼的盐囊泡,但它们在高盐环境中累积的有害活性氧水平较低。目前,亚达夫与巴拉克在以色列进行合作研究,而亚达夫之前所在的研究小组则在古吉拉特邦继续研究耐盐棉花。他说:“我认为还有很多耐盐基因有待我们发掘。”

布朗姆瓦尔德说:“最重要的是保持明智,而不是愚蠢的乐观。”他在加利福尼亚大学的研究小组正在对数千个不同的转基因植物(从苜蓿、珍珠稷到花生和水稻)进行多项温室实验。大多数基因修饰都是针对成功的商业品种,而每个实验则是模拟不同的自然条件组合——用大型风扇模拟无规律的自然风,无规则间歇供水或模仿风暴带来的短时间强降水。另外,盐分和高温也是实验的测试因素。他说:“我已经厌倦将我们的植株带到田野中,看着它们死去。在海水中种植农作物真的可行吗?我不这样认为。即使它们可以在海水中生长,其营养价值也不会高到哪去。但是在稀释的海水或循环水中种植农作物呢?我认为那肯定是可行的。”

对转基因的恐惧

然而,世界上很多地区对于基因修饰(genetic modification,GM)还存有许多争议。科特尔说:“我们永远都不可能确切地知道基因修饰还会影响植物的哪些功能,它是否会对食品或环境产生影响。”她更倾向于一种被称为分子标记辅助选择 (marker-assisted selection)的育种体系,这一体系采用基因组工具在农作物的野生品种中识别耐盐基因,再将这些野生种与驯化种杂交,从而把这些耐盐基因引入我们种植的农作物中。

在孟加拉国际水稻研究所(International Rice Research Institute)工作的农学家蒂莫西·拉塞尔(Timothy Russell)也对转基因耐盐作物持怀疑态度。他说:“我对于转基因作物并没有多大意见,但是用传统育种方法培育的品种更容易被市场接受。我认为我们利用传统技术也能够培育出优良的耐盐品种。如果没有必要的话,为何非要采用更复杂的方法呢?”

支持者认为,采用基因修饰育种的一个很好的理由是这种方法要更快速。杂交、筛选和重新配种都需要时间。转基因的耐盐作物很可能比传统方法培育的耐盐品种率先进入市场,或许就在未来的4年内。我在阿卡狄亚生物科学公司所品尝的耐盐水稻已经在印度进行最后的田间试验,并在当地申请种植许可。在盐度为海水1/10的水中生长时,这个耐盐品种比目前的水稻产量高出40%,而且雷伊预计后续品系的耐盐能力比目前的还要高出一倍。他说:“农民的好收成意味着他们赚钱,我们也赚钱,同时我们还减轻了农业给淡水资源带来的压力。”

布朗姆瓦尔德认为:“这仅仅是一个开始。这是朝正确方向迈出的一小步。要解决未来数十亿人口的粮食供给问题,需要不止是这样一个成功,而是几十、数百个这样的成功。”

请 登录 发表评论