6000年前,两河地区的苏美尔人创造了农业,人类文明也随之诞生。在数千年间,农业是决定文明兴衰、治乱循环的决定性因素。直至科学发展日新月异的今天,古老的农业仍旧是提供人类生存所需能量的最主要方式。

近六十多年来,我国粮食产量从1949年的1.132亿吨,增长到2015年的6.214亿吨,可以说基本上解决了13.6亿人的吃饭问题。而同时期,耕地总面积仅由14.6亿亩增长到18.2亿亩。也就是说,现代中国粮食的增产主要依赖单产的增加,而非耕地面积的增加。能用全世界7%的耕地、6%的淡水资源,供养全世界接近1/5的人口,这六十余年我国粮食产量腾飞所依赖的助推器,便是水利、农药、化肥和良种。

随着生活水平的提高,我国居民的口粮消费量近年来逐年下降,畜产、水产、蔬菜、水果等消费显著增长。如今,我国的猪肉、羊肉和禽蛋生产均居世界第一,牛肉和奶类居第三;水产养殖占全球水产养殖超过70%,为国民提供了1/3的动物蛋白,是全球唯一的水产养殖大大超过天然捕捞的国家;人均蔬菜年占有量超过500千克,居世界第一,食用菌年产量和出口量为世界第一;水果中,苹果、柑橘、桃子、梨、杏、西瓜、荔枝等均为世界第一。但是,我们同样需要考虑到,畜产和水产需要消耗大量饲料,其根本在于粮食,蔬菜和水果需要占用大量土地,也给粮食产量提出了更高的要求。

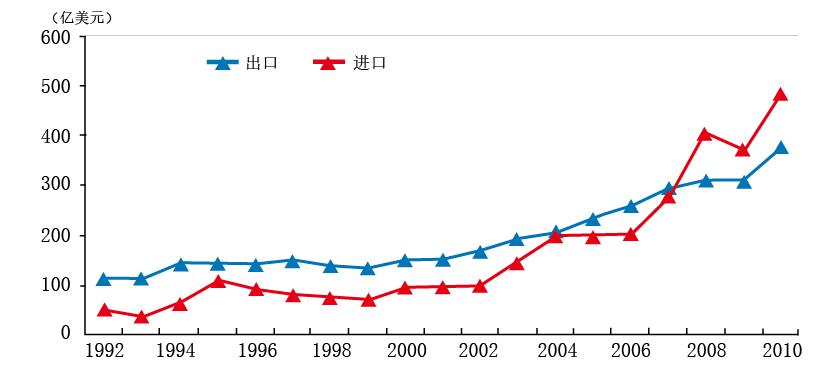

或许有人会想,现在是市场经济时代,如果我国粮食不够,能否从国际市场购买呢?实际上,从2008年以来,中国已经成为了食品净进口国。特别是优质的油料和植物蛋白来源——大豆,中国每年需进口超过7000万吨,对外依存度达80%。此外,高粱、小麦、玉米、油菜籽等每年也需进口数百万吨。不过,以中国的体量,完全依赖进口粮食是不可能的。以2014/15年度为例,全球粮食贸易量不过3.32亿吨,仅相当于中国粮食年产量的一半。而中国大豆进口量占全球总进口量已超过60%,油菜籽进口量占全球进口量超过30%,国际市场的调剂空间终究是有限的。

在城市化高速发展,耕地面积难以增长的前提下,为了满足国民的需要,我国农业的目标只能是进一步提高单产。在提升单产的要素中,农田灌排体系已经基本建立,增长潜力有限,化肥和农药使用量已是世界第一,以7%的耕地消耗了世界上1/3的化肥和农药,其滥用还引起严重的水体和土壤污染。虽然化肥和农药的使用依旧逐年上升,但作物单产的增长却越加缓慢,单纯依靠传统农业技术已无能为力。可以说,唯一的希望在于良种。

(本文发表于《科学世界》2016年2期)

请 登录 发表评论