缘起

自有人类以来,疟疾就如影随形。四种能够感染人的疟原虫——间日疟原虫、恶性疟原虫、三日疟原虫和卵形疟原虫在上万年间,与人类展开了针锋相对的生存竞争,甚至人类的基因都为之变异。在西非和中非,人们演化出了Duffy血型,使得红细胞表面的Duffy抗原缺失,阻断了间日疟进入红细胞的通道。而针对危害性最大的恶性疟,非洲人还演化出了镰状细胞贫血,这是β珠蛋白基因单一碱基突变导致的性状,可将恶性疟的死亡率降低90%。但杀敌一千,自损八百,遗传了镰状细胞贫血基因纯合子的婴儿将很难活到成年。此外,珠蛋白生成障碍性贫血(地中海贫血),葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症(蚕豆病)等多种遗传疾病,均属于此类代价巨大的抗疟方式。

人类与疟疾的残酷斗争不但镌刻在基因里,也记载在文字中。古人避如蛇蝎的南方瘴气,其实就是肆虐的疟疾。中医所载成百上千的治疟方法,也反映了古代人对疟疾的抗争与无奈。直到1820年,人们才从南美洲土人治疗疟疾的金鸡纳树树皮中提炼出了有效成分奎宁。以后又发明了氯喹等药物,但疟原虫并没有束手待毙,随之演化出了抗药性。直到今天,疟疾仍然是人类的最大威胁之一,每年杀死超过60万人,有2亿人因为患病而常常连续数日卧床不起。

此前,诺贝尔奖已经4次颁发给了疟疾相关研究,足见学术界对它的重视。1884年,阿方斯·拉韦朗(Alphonse Laveran)确认疟疾是由原生动物疟原虫引起的,而非之前认为的细菌,1907年获奖。1897年,英国人罗纳德·罗斯(Ronald Ross)确认蚊子是传播疟疾的元凶,1902年获奖。1939年,瑞士人保罗·穆勒(Paul Miller)发现DDT具有强大的消灭昆虫的效果,可用以杀灭蚊子预防疟疾,1948年获奖。而最有意思的是1927年生理学或医学奖获得者、奥地利人朱利叶斯·瓦格纳-尧雷格(Julius Wagner-Jauregg),他并非因治疗疟疾知名,而是用疟疾治病得奖,他使用间日疟原虫引起的长期高烧治疗神经性梅毒导致的麻痹性痴呆,取得了很好的疗效,而疟疾当时可以用奎宁治疗,因此这种治疗是可以被接受的。

奎宁及其类似物如氯喹等曾经救过无数人的生命。但在20世纪60年代的东南亚地区,疟原虫对这些药物的抗药性已经十分严重。此时,美国-越南战争正在印度支那半岛激烈展开,战争双方均面临着疟疾的严重威胁,寻找新的抗疟药物成为当务之急。为此,越南方面向中国提出了协助解决疟疾困扰的要求,中国领导人接受了这一要求,在他们的指示下,国家科委和解放军总后勤部于1967年5月23日召开了“疟疾防治药物研究工作协作会议”,由此确立了由全国多部门参加的、以疟疾防治药物研究为主要目标的任务。由于军事保密需要,这一军工项目遂以5月23日开会日期为代号,称为“523任务”。

发现

按专业任务,523任务初始成立了化学合成药、中医中药、驱避剂、现场防治4个专业协作组。其中与抗疟药物相关的是筛选已有化合物和合成新化合物的化学合成药组,以及从中医药方面筛选天然化合物的中医中药组。

1969年,国家卫生部中医研究院中药研究所(以下简称北京中药所)参加523任务,屠呦呦担任组长,组员为余亚纲,他们两人都毕业于北京医学院药物系,接受了现代科学研究方法的训练,并在中医研究院西医学习中医研究班中学习了本草学的发展历史。其后倪慕云、钟裕蓉等相继加入。

同年4月,中医研究院革委会业务组编写了含有640余方的《疟疾单秘验方集》,屠呦呦等人从中筛选出了对鼠疟效果较好的胡椒提取物参加海南现场试验,但临床结果并不好。回到北京后,余亚纲再次查阅中医药文献,摘出了800余条方剂,提出“重点筛选药为乌梅、乌头、鳖甲、青蒿等”。他认为这几种药物在方剂中既有作单方使用,又在复方中频繁出现,值得反复筛选。其中青蒿在当时已被高邮等地区民间用作抗疟药物。在军事医学科学院进行鼠疟筛选中,青蒿的乙醇提取物曾出现约70%左右的抑制率,仅次于雄黄,但不稳定。此后,余亚纲调离项目组,转而参与老年慢性支气管炎研究。

1971年下半年,屠呦呦复筛在过去试验中表现出较高效价的中药,但青蒿95%乙醇提取物的鼠疟抑制率仅为40%。屠呦呦重新汲取东晋葛洪《肘后备急方》中青蒿截疟的经验,从“青蒿一握,以水一升渍,绞取汁,尽服之”中领悟到,青蒿抗疟的有效物质可能在亲脂组分中、且忌高温。于是改用乙醚低温提取,效价显著提高,鼠疟抑制率达99%~100%,但毒性较大。而后去除提取物中的酸性组分,保留了中性组分。经反复实验,终于在1971年10月4日获得的191号的青蒿中性提取物样品中,展现出了对鼠疟100%的抑制率。1972年3月,屠呦呦于南京在523中草药专业会议上报告了这一成果,得到了广泛关注。

现在分析起来,使用酒精提取青蒿时,将水溶组分和油溶组分一并提取了出来,因此其中的有效物质青蒿素的含量比较低,效果不佳。而现在知道,青蒿素结晶即使加热到熔点157℃也不会分解,但在酒精溶液中,尤其在高温下,青蒿素可能与溶液中微量的亚铁离子发生反应,失去活性。因此在低温下用亲脂溶剂提取是可取的。低温提取在植物化学中是常规方法,但是用乙醚提取却是很少见。在化学实验室的人尽量不用乙醚,因为其沸点仅34.6℃,很难回收,而且易燃易爆,是危险品。更不用说在工厂大规模使用了。但在屠呦呦对青蒿素的实验中,用乙醚提取却闯出了一片新天地。

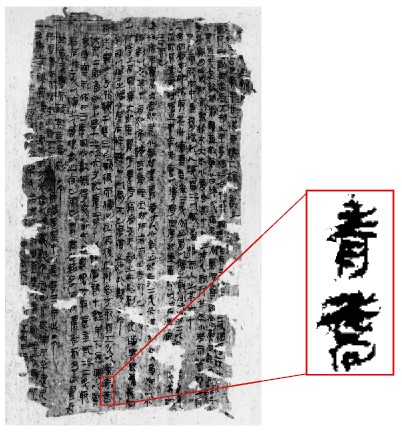

图. 马王堆出土的帛书记载了青蒿入药的最早记录,当时被用于治疗痔疮。

(本文发表于《科学世界》2015年第11期)

请 登录 发表评论