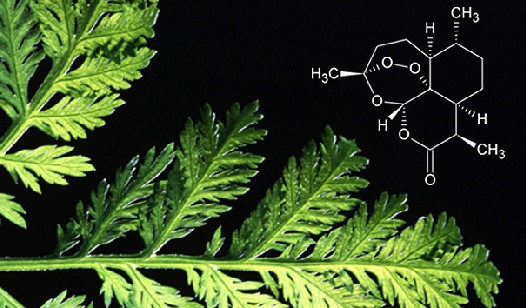

图. 黄花蒿与青蒿素的结构,注意左上方的过氧基团和下方的内酯基团。

成药

验证了青蒿素的药效、判明了青蒿素的结构之后,为克服青蒿素的溶解度差、复发率高等缺点,结构改造工作便提上了日程。1976年,这一任务由523办公室交给了中科院上海药物研究所(以下简称药物所)。在实验中,药物所发现过氧基还原后的脱氧青蒿素无效;而内酯基加氢还原得到的双氢青蒿素效价比青蒿素还要高。但双氢青蒿素的稳定性较差、溶解度也没有多大改善,于是集中力量开发双氢青蒿素的衍生物,药物所李英等合成了双氢青蒿素的醚类、羧酸脂类和碳酸酯类衍生物,发现效价几乎都高于青蒿素,其中双氢青蒿素和甲醇经醚化反应生成的蒿甲醚效价是青蒿素的6倍,而且油溶性很大,被列为重点研究对象。1981年,蒿甲醚注射液就上临床应用了。

在1977年的523会议上,桂林制药厂刘旭听说了药物所的进展,立刻着手进行青蒿素衍生物的开发,并成功合成了双氢青蒿素的琥珀酸半酯,即后来的青蒿琥酯,它的钠盐水溶性较好,可用于静脉注射,且效价比青蒿素高。在解决制剂问题后,也很快在临床使用了。

在“文革”结束后,青蒿素类抗疟药的相关论文相继发表,并主动公开了青蒿素的化学结构,因当时中国没有专利制度,所以也不存在申请专利的问题。青蒿素类抗疟药的疗效迅速引起了世界卫生组织(WHO)的注意,我国也希望能将中国创制的这一系列新药向外出口。在与WHO的较长时间合作中,了解到在药物研制时需要参照药品非临床研究质量管理规范(good laboratory practice of drug,GLP)、药物临床试验质量管理规范(good clinical practice,GCP)等国际规范,促进中国建立了《新药审批办法》。青蒿素及其衍生物作为示范,补充完成了三致试验(致癌性、致突变和致畸胎性试验)等毒性试验和按照GCP规范进行的I期和II期临床试验。这样,青蒿素栓、青蒿琥酯注射剂、蒿甲醚注射剂成为了《新药审批办法》实施后的前三种新药。到1995年,全国共批准一类新药14个,其中青蒿素类抗疟药就占有5种。在工业生产上,制药厂争取与药品生产质量管理规范(good manufacturing practices,GMP)接轨,先后建立起符合GMP的生产车间,走上了规范化道路,为我国首创的青蒿素类抗疟药进入国际市场扫清了障碍。

尾曲

此后,以复方蒿甲醚片(蒿甲醚-本芴醇复方)为代表的青蒿素类复方抗疟药(artemisinin based combination therapy, ACT)相继出世,并与蒿甲醚、青蒿琥酯共同进入WHO《基本药物目录》。复方蒿甲醚片在与诺华公司合作后,顺利进入国际市场。但是在2004年前,95%罹患疟疾的非洲儿童仍只能得到氯喹作为抗疟药,而此时氯喹大多仅能起到退烧作用了。2004年以来,青蒿素类复方抗疟药逐步取代氯喹,成为全球抗疟的首选药品。

纵观青蒿素从发现到成为全球一线抗疟药物的三十多年,正如屠呦呦所言:“获得诺贝尔奖是一个很大的荣誉,青蒿素衍生物研究成功是多年研究团队集体攻关的成绩,青蒿素获奖是中国科学家集体的荣誉。是中国的骄傲,也是中国科学家的骄傲。”523项目内部公开透明的协作精神仍然值得今天的学术界学习。

值得欣喜的是,经过多年研究,青蒿素的一些衍生物表现出对红斑狼疮、白血病等的动物疗效,有关研究正在进行中。以过氧基团为核心的青蒿素结构仍然有着很大的药用潜力,希望相关研究能够继续辉煌,为人类造福。

(本文发表于《科学世界》2015年第11期)

请 登录 发表评论