DNA作为细胞里最稳定的遗传物质,编码了生物全部的遗传信息。实际上,DNA的每次复制进程,都不是那么精确的,也就是可能出现错配。同时,DNA每天都会遭到内源物质(如活性自由基)及外源物质(如紫外线照射和环境污染物等)的损伤。这些伤害可以使得DNA发生烷基化、氧化并形成多种DNA加合物。这些DNA的损伤可能会引起非常严重的问题。但是实际上,我们的DNA并没有因此变得杂乱无序,而是还能正常稳定地工作。生物体内这个神奇的工程到底是如何进行的?

2015年10月,本年度诺贝尔奖在瑞典皇家科学院揭晓。瑞典的托马斯·林达尔(Tomas Lindahl)、美国的保罗·莫德里奇(Paul Modrich)和具有土耳其和美国双重国籍的阿齐兹·桑贾尔(Aziz Sancar)3位科学家由于阐释了细胞内DNA修复的机制和对遗传信息的保护,被授予了本年度的诺贝尔化学奖。他们的工作回答了上述问题—答案就在于我们体内存在着专职或兼职看管DNA的蛋白分子,是它们一直监督着我们的基因组,并及时校正、修复DNA的损伤,使得我们的机体能够正常地运行。

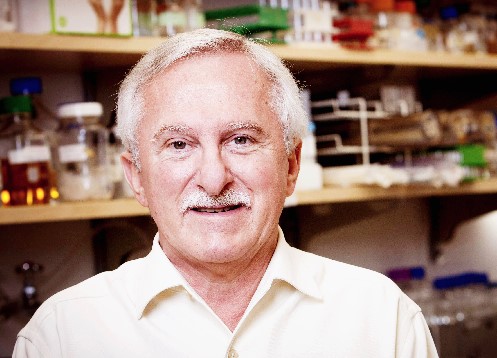

托马斯·林达尔与DNA修复途径之碱基切除修复机制(BER)

1953年,詹姆斯·沃森(James Watson)和弗朗西斯·克里克(Francis Crick)构建出了著名的DNA分子双螺旋结构模型。从那时起,科学家都相信DNA分子是极其稳定的。同时,人们也已经知道,RNA作为一种与DNA相近的分子,其降解要比DNA快许多,尤其在受热时,更会被迅速毁灭。

“DNA真的就能长久保持稳定吗?”当时在普林斯顿大学做博士后研究的林达尔发出了这样的疑问。林达尔回到斯德哥尔摩的卡罗林斯卡学院后,通过开创性的实验证明,DNA经历着缓慢但却可见的衰老。他认为,基因组每天都会遭遇上万次的潜在突变和细胞毒性变化,而由于这些伤害,如果体内没有某些DNA损伤修复机制,生物将无法在地球上繁衍生息。可以说,托马斯·林达尔开启了DNA损伤修复研究领域的大门。

在细菌DNA中,他发现胞嘧啶(C)容易脱去氨基而受损(碱基切除),这样就会与腺嘌呤(A)组对,而不是像正常情况下那样与鸟嘌呤(G)配对,这就会导致基因信息的改变。他发现了一种可以移除受损的胞嘧啶的细菌酶,这是一类可以抵消突变产生的蛋白分子。此后,他接连发现并检测了细胞中多种用来进行DNA修复的蛋白,并绘制出了“碱基切除修复”机制的全景图。他的研究使我们认识了糖基化酶(glycosylases),这种酶正是碱基切除修复过程中的第一步。

图1. 托马斯·林达尔 图/EPA

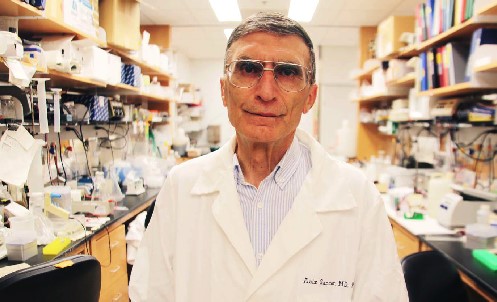

保罗·莫德里奇与DNA修复途径之DNA错配修复机制(MMR)

莫德里奇的父亲是一位生物学老师。1962年,沃森和克里克因发现DNA双螺旋结构而荣获诺贝尔奖,这引起了莫德里奇的父亲对DNA相关内容的兴趣。有意思的是,几年后,与DNA有关的问题真的成为莫德里奇自己的研究核心。

从莫德里奇在斯坦福大学读博士研究生起,直到在杜克大学做助理教授,他检验了一系列作用于DNA的酶,包括DNA连接酶、DNA聚合酶、限制性内切酶EcoRI等。在20世纪70年代末,他的主要精力转移到Dam甲基化酶,并发现Dam甲基化酶可以将甲基基团加合到DNA上,从而扮演着“标签”的角色,帮助特定的限制性内切酶在正确的位置切断DNA链。他与哈佛大学的分子生物学家马修·梅塞尔森(Matthew Meselson)的共同研究发现,甲基基团可以帮助细胞在纠正错误时确认正确的DNA模板。在DNA复制过程中,以未甲基化为标志来识别出错的DNA链,修复错配。20世纪80年代末期,莫德里奇成功地在体外实验中重现了复杂的MMR分子修复过程。

图2. 保罗·莫德里奇 图/Megan Mendenhall,Duke University

阿齐兹·桑贾尔与DNA修复途径之核苷酸切除修复机制(NER)

阿齐兹·桑贾尔对化学修复的兴趣来自于他观察到的一种现象:当细菌暴露在紫外线辐射之下,如果再用蓝色可见光照射它们,它们就能死里逃生。桑贾尔对这种神奇的反应感到非常好奇,究竟是什么样的化学机制使得细菌得以恢复?

1976年,在美国德克萨斯大学实验室,桑贾尔发现了可以修复紫外损伤DNA的酶—光解酶,并设法让细菌产生出足够的光解酶。之后桑贾尔开始探索另一套修复紫外线损伤DNA的机制,并在几年后成功分离并纯化出了在这种系统中起作用的UvrA、UvrB和UvrC蛋白。在创新性的体外实验中发现,这3种蛋白的协同作用可以识别紫外辐射DNA损伤,并在DNA受损部位两侧的链上进行剪切,这样,一个包含损伤部位在内的12~13个核苷酸的片段就被移除。由此,桑贾尔发现了细菌中“核苷酸切除修复”机制,并对人体内的“核苷酸切除修复”机制进行了研究。

图3. 阿齐兹·桑贾尔 图/CİHAN,İHSAN DENLİİ

基因修复系统与人类健康

每天,DNA的工作就围绕着应对多种毒性物质对它们造成的伤害以及它们自身的自发改变。没有这些修复机制,我们的基因组将会崩溃,致癌风险也会增加。常见的先天性皮肤着色性干皮病(xeroderma pigmentosum),就是由于缺失核苷酸切除修复基因而导致的,表现为对紫外线极为敏感,易患皮肤癌。DNA错配修复如果有缺陷,会增加患遗传性结肠癌的风险。家族遗传性的乳腺癌等疾病也与DNA损伤修复的缺失有关。

同时,DNA损伤修复也是一把双刃剑。当上述一个或若干个修复体系失灵,也会使得癌细胞的DNA不能复制,减缓或者抑制癌症的生长。

除了上面3种DNA修复机制之外,还有如跨损伤合成、同源重组等机制,同样维护着我们的基因组。

托马斯·林达尔、保罗·莫德里奇和阿齐兹·桑贾尔发现的这个“修复DNA错误的工具箱”,对理解细胞的工作机制作出了决定性贡献。他们的发现,有助于研发出更好的药物,拯救病患者的生命。

(本文发表于《科学世界》2015年第11期)

请 登录 发表评论