从科技发展的历史来看,转基因已经算不上多么新锐的技术了。自从1976年人类第一次将外源基因转入大肠杆菌并成功表达以来,已经过去了40年;从1983年成功研发转基因作物来算,也有了33年;即便是大规模商业化生产,自1996年以来也已经过20年。而同期开发的技术有哪些?1973年发明的手机,于1984年正式上市,到如今已是人们须臾不可离身之物。尽管也有一些声音宣传手机辐射的危害性,但基本未能妨碍手机的快速流行。为何在各种技术中,唯有转基因的争论最为激烈、被妖魔化最为严重呢?这可能是因为人们对食物的格外重视。

对某种食物的禁忌有着悠久的历史,世界诸大宗教,各自将某些食物视为外人不可理解的禁忌。而现代育种学自诞生开始,也就需要面对人们不信任的目光。早在1889年,当时世界杂交协会主席麦克斯韦·马斯特斯(Maxwell Masters)就曾写道:“诸多贤达人士反对生产杂交食物,认为这是对自然法则不敬的干扰。”利用杂交技术引领第一次绿色革命的诺曼·波洛格,在墨西哥、在印度、在巴基斯坦、在非洲为提高粮食产量而奋斗,力图使这些地区免于饥馑的时候,也遭受着当地保守势力和西方“环保主义者”的双重攻击,波洛格曾愤怒地说:“有些西方国家的环保主义说客是社会中坚,但其中很多只是(自以为是的)精英,他们的身体从来没有体会过饥饿的感觉。他们穿着舒适体面的西服在华盛顿和布鲁塞尔(欧盟总部所在地)游说。如果他们体会过一个月发展中国家生活的困苦,就像我整整50年的体验那样,他们就会哭喊着要求拖拉机、化肥和灌溉渠,而愤怒于时髦精英们竟打算剥夺这些东西。”

2050年的挑战

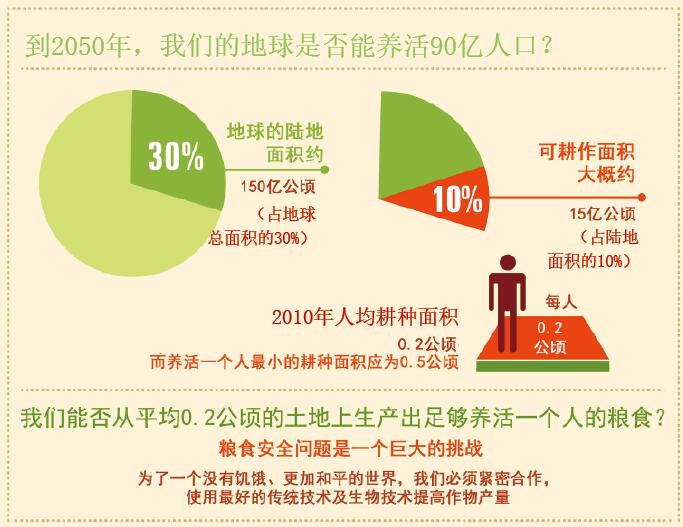

到2050年,全球人口预计将超过90亿,到2100年将接近110亿。或许很多人还没有意识到,能否在2050年供养90亿人口,这将是对全世界的一大挑战。即使在目前的全球72亿人口中,仍有8.7亿人面临长期饥饿,20亿人营养不良。此外,随着经济的增长,以中国和印度为首的发展中国家将把更多粮食用作饲料以生产肉类,而发达国家对生物燃料的需求也在不断加大。这要求到2050年时,作物产量需要提高60%以上,如果可能的话,还需要占用更少的土地、淡水、肥料和农药。

到2050年,我们的地球是否能养活90亿人口?

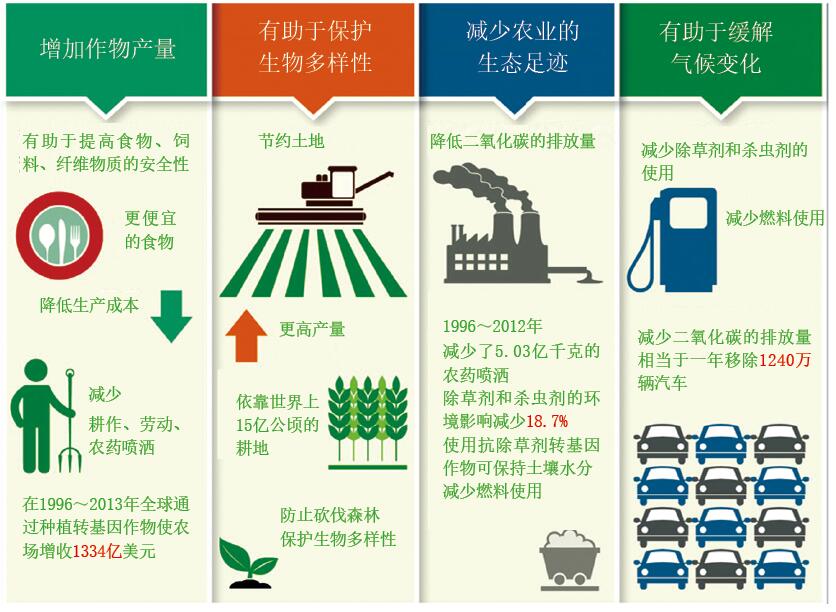

我们可能做到吗?可以,只要我们使用最好的传统农业技术(包括种质改良)和最佳的生物技术(妥善的转基因等技术),就能够在全球15亿公顷耕地上实现安全、平衡、可持续的增产。这并非纸上谈兵,而是已有成功的经验作为基础。英国学者格雷厄姆·布鲁克斯(Graham Brookes)和彼得·巴富特(Peter Barfoot)调查了1996~2013年间转基因作物对产量和收益的影响。表明在近二十年中,转基因技术已让大豆增产1.38亿吨、玉米增产2.73亿吨、棉花增产2170万吨、油菜籽增产800万吨;同时收益增加了1334亿美元,其中发达国家和发展中国家的农民差不多各享受了50%。收益的70%来自产量的提升,30%来自生产成本的降低。就2013年一年而言,转基因作物带来的收益就达205亿美元,其中87%来自产量的提升。13%来自成本的降低。

转基因作物增加的产量和收益,不仅能让有限的耕地供养更多人口,也有助于脱贫致富,特别对于那些资源贫乏的小农户和依赖农业的无地农户来说更是如此。90%来自发展中国家资源贫乏的小户农民,每投资1元转基因种子,就能获得3.14元的回报。以转基因棉花为例,到2013年为止,已帮助中国710万小农户获得了162亿美元收益,仅2013年一年,就达到16亿美元。

2000年,波洛格在获得诺贝尔奖30周年的纪念演讲中说道:“现在我可以说,世界已经有了这种技术——已经可用或在研究中进展良好——能在可持续的基础上养活100亿人。但更关键的问题在于农牧民们是否被允许使用这种新技术?富裕国家当然可以采用一种过度低风险的决策,花更多的钱去买那些经过所谓‘有机方法’生产出来的食物。但那些来自低收入、粮食短缺国家的10亿营养不良的人不能。”

现代农业之梦

就像手机技术的日新月异一样,转基因技术也正在飞速发展。如今,转基因抗虫作物已经大大减少了农药的使用,正在推广的转基因抗旱作物也必将有助于减少对淡水资源的消耗。此外,一些已经成功研发的转基因作物,也很可能在不远的将来对人们的生活产生重大影响。

转基因作物助力可持续发展 图/ISAAA,基因农业网

比如中国农业科学院生物技术研究所范云六院士领衔的团队开发的转植酸酶玉米,能够让玉米中的磷元素为家禽家畜所消化利用,使得玉米饲料更为高效,并且从源头上减少水体富营养化的隐患。比如以武汉大学杨代常教授为代表的团队开发的“造血稻米”,将人血清蛋白基因转入水稻基因组中,使得每公斤稻米可以提取9.63克人血清蛋白,1亩稻田产出的人血清蛋白相当于150~200人的献血量。再比如瑞士联邦技术院植物科学研究所的英戈·波特库斯(Ingo Potrikus)教授和德国弗莱堡大学的彼得·拜耶(Peter Beyer)教授等开发的将β-胡萝卜素的基因导入水稻的“黄金大米”,改进后的黄金大米每克含β-胡萝卜素36.7微克,只需要75克大米就可以满足维生素A的需要,如果推广的话,每年将能拯救数十万因维生素A缺乏症而失明乃至死亡的儿童。

在未来,转基因技术仍将带给人们惊喜。包括袁隆平院士在内的全球顶尖农学家,正致力于将C4植物(如玉米)的光合系统基因转入C3植物(如水稻、小麦),C4植物能够富集二氧化碳,降低光呼吸,光合作用的效率远高于C3植物。但一这系统的改变涉及大量基因的变更,需要引入更强大的生物技术方有实现的可能。一旦研制成功,将让水稻和小麦的产量增加50%以上,同时降低水资源和化肥的耗费,彻底改变世界农业的面貌。此外,转基因固氮作物的研究也正在开展,意图把豆科植物与固氮细菌共生的能力转入其他作物中,比如玉米。这样的转基因作物将能够利用空气中的氮气作为氮源,而不再需要大量化肥的消耗。

转基因技术是科学发展过程中的一项重大发明,由于它能有效解决人类社会发展中出现的一些问题,最终,人类社会选择它也是必然的。

请 登录 发表评论