美国航天局的水星探测器信使号成功实现了在环绕轨道上对水星的观测,这在历史上尚属首次。美国时间2015年4月30日,它结束了自己的使命。信使号曾不断为我们带来出乎意料的新发现,让我们来回顾一下它的探测结果吧

“信使”是什么?

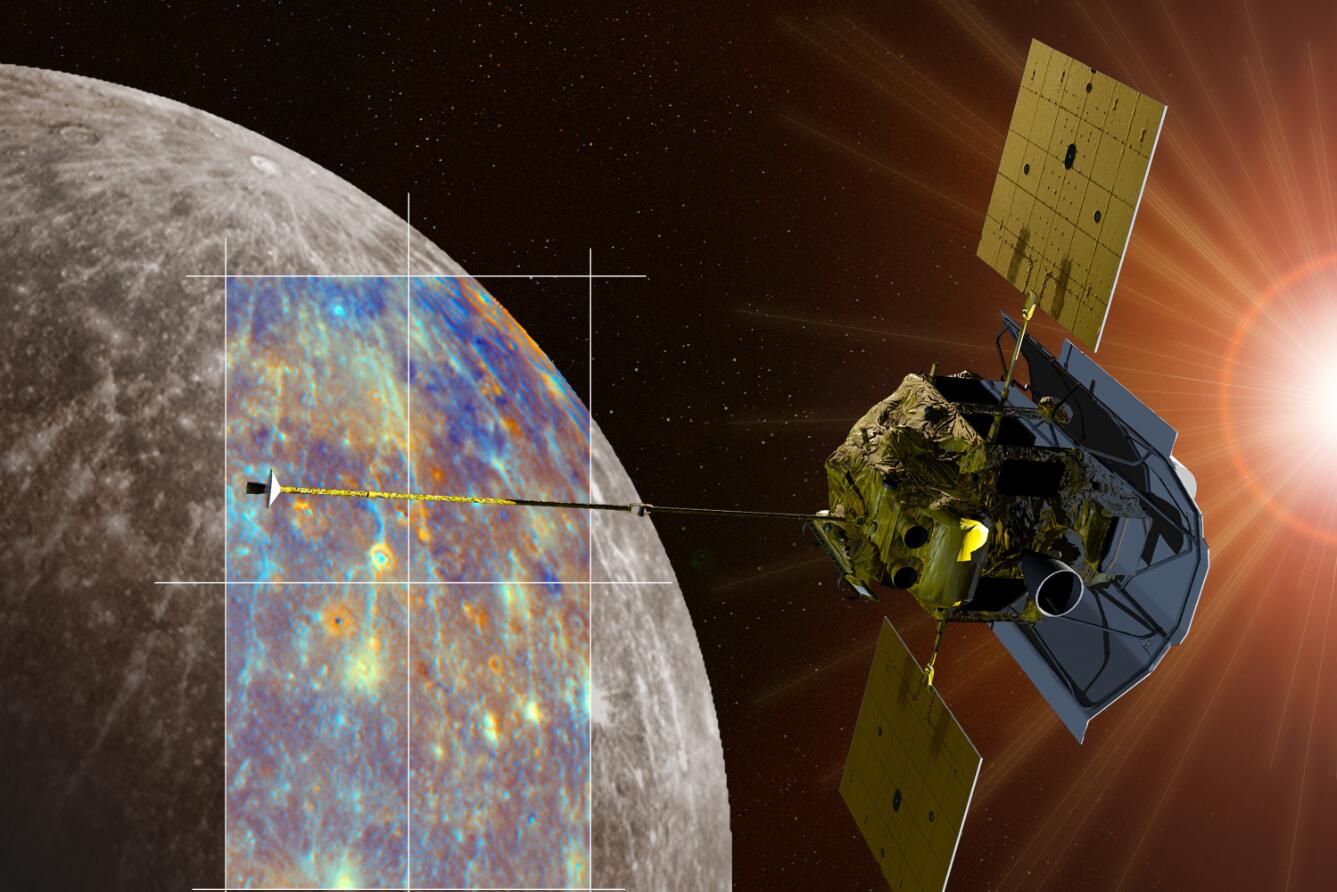

美国航天局(NASA)的水星探测器信使号(MESSENGER:MErcury Surface,Space ENvironment,GEochemistry,and Ranging)于2004年8月发射升空,2011年3月进入水星环绕轨道。2015年4月30日,因燃料耗尽,信使号以撞击水星的方式结束了其探测使命。水星的公转位置位于太阳系的最内侧,与太阳之间的平均距离不到地球的一半(约4成)。为此,信使号安装了耐高温的防晒设备。除了拍摄水星表面景观用的相机,信使号还配备了激光高度计、磁力计,X射线与伽马射线仪等,取得了丰硕的科学成果。

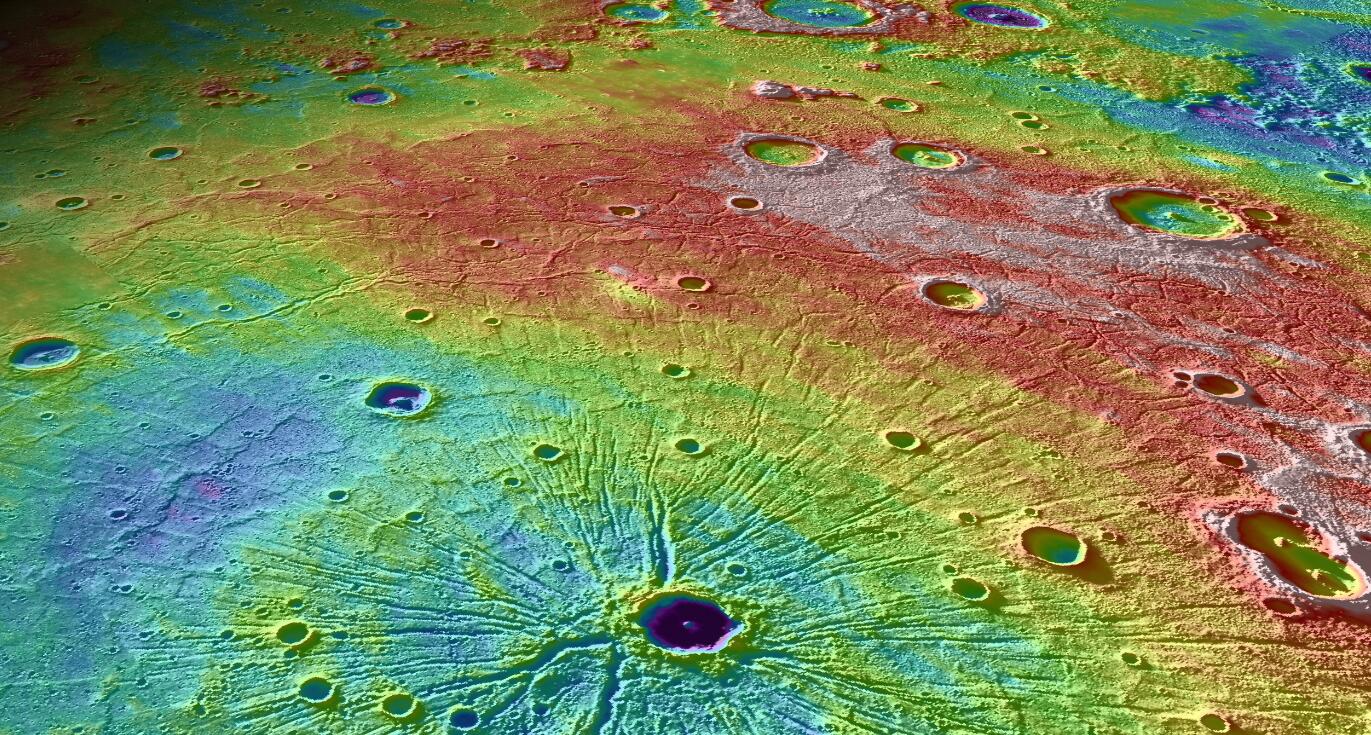

图2. 藏在水星最大环形山里的“蜘蛛”

图2. 藏在水星最大环形山里的“蜘蛛”

这个图2是根据信使号的观测数据合成的水星表面景观。颜色代表高度,紫色是最低点,白色是最高点。图中高度最大相差约4千米。

此图是从水星上最大的环形山——卡洛里斯盆地 (Caloris Basin)上空俯瞰西北方向的景观。卡洛里斯盆地直径约1550千米,接近水星本身直径(约4880千米)的1/3。据说,此盆地是数十亿年前巨大的小行星撞击水星而形成的。图像中央略偏上的位置有一块左右呈圆弧状相连的红色区域(高度高的地区),这是环形山的边缘。

在图像下方,从中央附近向外呈放射状扩散的沟状地形是由信使号初次发现的,被命名为“潘提翁槽沟”。在NASA的研究团队里,大家都称呼其昵称——“蜘蛛”。这种地形的形成原因目前尚不清楚。

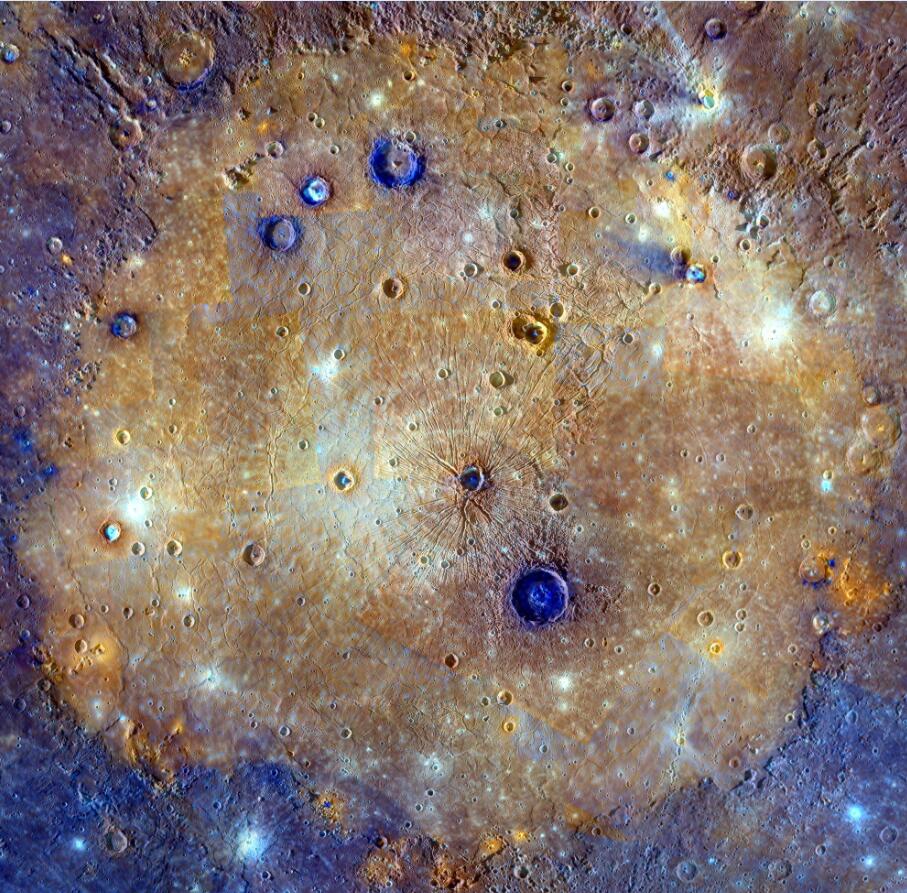

图3. 曾经填满卡洛里斯盆地的岩浆

这张图像是信使号从卡洛里斯盆地正上方拍摄的盆地全景。颜色不同表示盆地表面的物质组成不同。卡洛里斯盆地内部(占图像大部分的亮褐色圆形区域)非常平坦。因为这里曾有岩浆喷出,将盆地内部全部填满。

盆地内部较小的环形山周边颜色发白,这是由于小天体撞击水星,将水星表面岩浆凝固形成的岩石吹散而形成的。与此相对,较大的环形山内部和周围颜色偏深。这是因为,在猛烈的撞击下,比岩浆凝固形成的岩石层埋藏得更深的岩石被挖掘出来。通过对这些环形山的分析,我们可以推算出,岩浆凝固形成的岩石层厚度(即填满卡洛里斯盆地的岩浆厚度)约为2.5~3.5千米。

另外,在信使号到达水星之前,卡洛里斯盆地被拍摄到的仅有一部分。因此,之前推算的卡洛里斯盆地直径为1350千米左右。而根据信使号拍摄的画面,现在已明确该盆地的直径约为1550千米。

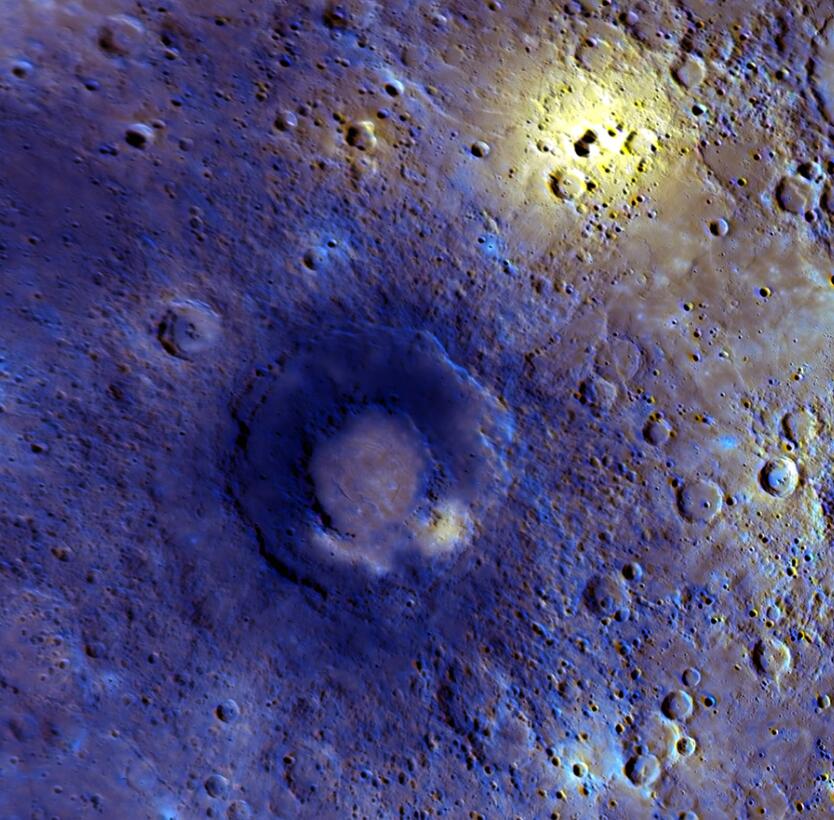

图4. 存在火山活动的证据

图4为信使号拍摄的拉赫曼尼诺夫(Rachmaninoff)环形山(图像中央)。图中不同的颜色表示物质组成不同。拉赫曼尼诺夫环形山的内部已成为平面,像是被岩浆等火山喷出物填埋。据信使号的观测发现,水星表面6%以上的地域均为平坦的地面。虽然我们不了解水星以前的火山活动程度如何,但已清楚,这里曾发生过非常活跃的火山活动。

图像右上方明亮区域的中心附近有一块洼地,边缘没有像环形山一样隆起。因此我们推测,这块洼地是火山口的遗迹。好像许多火山口都埋在平坦的地形下。

(本文发表于《科学世界》2016年2期)

请 登录 发表评论