形态视觉的原理

在哺乳动物的眼睛中,都有为了形成形态视觉而必需的“透镜”。透镜(凸透镜)是一种能够将通过的光弯曲、集中并成像的透明物体。眼睛深处的视网膜就相当于光学传感器,无论是看远处还是看近处,通过“透镜”形成的像都会落在视网膜上(聚焦),这样我们才能清楚地看到我们想看的东西。

负责调节焦点的就是眼中起“透镜”作用的晶状体。右侧是以人眼为例讲解焦点调节功能的图解。进入眼睛的光首先会被角膜所折射。角膜可以看成是与白眼球相连的固定镜片。虽然人们往往认为白眼球与黑眼球(即瞳孔与虹膜)是在同一层的,但实际上黑眼球位于白眼球的内侧。晶状体则比黑眼球更深一层。

晶状体是像果冻的有弹性的组织。与眼镜片一样,折射的强度是通过其厚度决定的。晶状体能够自动改变厚度,从而改变折射率,达到调节焦点的目的。除此之外,随着观察的距离的变动,瞳孔的大小也是能够改变的(大概在2~5毫米的范围内变动)。

当晶状体变薄(变厚)且到视网膜的距离变长(变短)时,物体的像就会形成于视网膜前(后),变成所谓的近视(远视)。近视(远视)的话,就需要用眼镜等工具来减小(加大)折射率,使得像正好形成于视网膜上。

晶状体在幼儿时期是最富有弹性的,随着年龄的增长而硬化。硬化后的晶状体很难变厚,所以近处的物体也就难以聚焦于视网膜上,变成所谓的“老花眼”。而且一般从40多岁开始,晶状体内就会渐渐开始长出白色的斑状物质。这种使视野变得模糊而又暗淡的病症就是白内障。

晶状体硬化、变污浊的原因就在于构成晶状体的蛋白质分子失去了其本来的结构,类似于将鸡蛋的蛋清加热后,会从原来的透明状变为白色一样。失去其原本结构的原因有很多种,比如阳光中的紫外线的过多照射等。

据统计,中国拥有世界上最大的白内障患者群,约有6000万人。另据日本厚生劳动省的统计显示,在日本所有接受眼疾治疗的患者中,患有白内障的人数最多,约有100万人;60岁以上的人群中约有6成患有不同程度的白内障,也有在40岁之前发病的案例。

由于20世纪80年代手术器具的不断发展,将晶状体中的物质全部抽出而只保留最外层的晶状体囊,并以人工晶体取而代之的手术开始普及。2000年后,随着手术器具和手法的进一步改良,进行白内障手术不再是那么困难的事情。其更多的风险反而在于引发炎症或是脆弱的晶状体囊破损等。

近年来,在有些国家引发失明的首要病症是绿内障(青光眼)。绿内障是指负责将视觉信号从视网膜传输到大脑的视神经受到损害,引发眼睛疼痛、视野变窄的病症。由于眼压(眼球中充满的水的压力)升高,使得病症恶化,所以有时需要使用降低眼压的眼药水或是进行手术。目前还没有完全治愈这种病症的方法,为了能够尽早发现,推荐40岁以上的人定期检查眼底。

白内障手术的流程

切开角膜和晶状体

将金刚石手术刀等器具插入角膜(或角膜和巩膜的分界处),并切开一个2~3毫米的小口。角膜上没有血管,其与巩膜的交界处也几乎没有血管,所以大多数情况下是不会出血的。

晶状体由袋状的晶状体囊及其包裹着的晶状体皮质、晶状体核构成(其内部是像洋葱那样由皮质构成的多层构造,中央是由皮质压缩而成的核)。之后在角膜和晶状体之间注入保护剂,并在晶状体囊的前部切出一个圆形的洞。

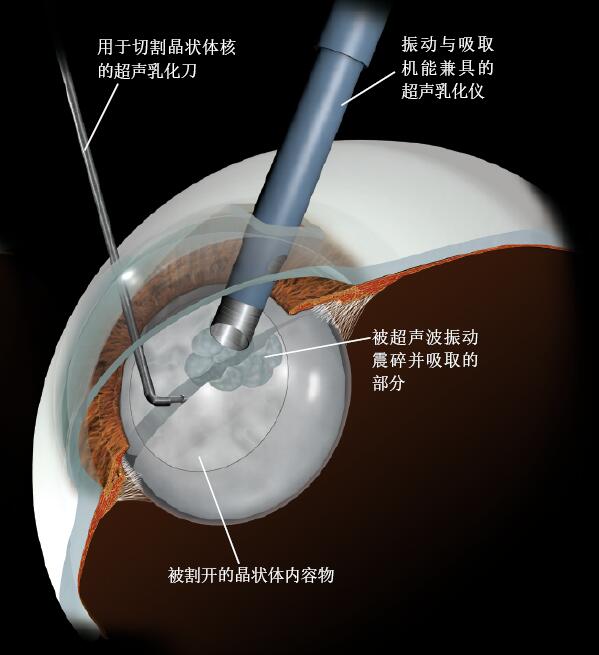

去除浑浊的内容物

从切开的部分伸入名为超声乳化仪的手术器具,用以除去浑浊的晶状体皮质和核。超声乳化仪能够发出每秒4万次如同超声波般的振动,同时也有吸取机能,能够将浑浊、坚硬的部分击碎并吸出。

为了缩短手术时间、减少医生负担,一般会用前端弯曲的名为超声乳化刀的另一种器具将核分割为两半,然后再用超声乳化仪将其震碎、吸出。

插入并固定人工晶体

将晶状体的内容物全部取出,只保留晶状体囊。之后将注射器的前端从开口处插入眼中,用以送入人工晶体。人工晶体是由柔软材料制成的,所以在送入眼内时需要卷在注射器上。在晶状体囊中,人工晶体两端的支架会展开,以晶状体囊为立足点固定住人工晶体。

单焦点人工晶体只能聚焦于远处或近处的,其镜片部分直径6毫米。在远、近都能对焦的多焦点人工晶体和用于弥补散光的复曲面透镜正在研制过程中。值得一提的是,随年龄的增长,人眼所看到的事物会在不知不觉间偏黄,所以为了减小手术后视物的不适感,人工晶体被设计成黄色,同时抑制紫外线的照射。

(本文发表于《科学世界》2016年2期)

请 登录 发表评论