中国发现的其他现代人化石

除了道县福岩洞外,古脊椎所及其他研究机构也相继报道了中国境内多处现代人化石,主要化石产地包括辽宁前阳洞、北京田园洞、湖北黄龙洞、云南龙潭山、云南马鹿洞、广西陆那洞、广西智人洞、广西土博等。这些标本的年代从一万多年到十几万年,几乎遍布了整个晚更新世。其中广西崇左智人洞和湖北郧西黄龙洞两个地点的化石年代与道县福岩洞接近,且标本提供的信息相对丰富。

广西崇左智人洞人类化石包括一件下颌骨和两枚牙齿,化石所在地层年代也由蔡演军测得,结果为距今约11万年。这一结果也得到了伴生哺乳动物群化石的印证,崇左智人洞哺乳动物群以江南象与初现的亚洲象及巨獏等组合为特征,截然不同于华南早更新世的巨猿动物群和中更新世的大熊猫-剑齿象动物群, 是典型亚洲象动物群的早期代表。人类化石经刘武和金昌柱研究员所领导的团队合作研究,认为其下颌骨已经表现出了明显的现代人特征——下颌三角隆突,但下颌骨仍然比较粗壮,与古老型人类接近,最终将其确定为早期现代人,这一结果2010年发表在《美国科学院院刊》上。该研究的最主要意义在于将现代人在中国的出现时间至少提早了6万年(在此之前,最早的具有可靠年代数据的现代人来自北京的田园洞,距今约4万年)。《自然》也随之发表了评论文章。

湖北郧西黄龙洞于2004~2006年间由古脊椎所与湖北省文物考古研究所、郧西县文管所合作进行了3次发掘。共发现7枚牙齿化石,同时还发现了古人类制作使用的工具、可疑的燃烧痕迹、大量哺乳动物化石及其他古人类活动证据。对伴生的大型动物牙齿化石进行了铀系法和电子自旋共振(electron spin resonance,ESR)年代测定,铀系年代为10.3万~7.9万年,ESR年代为4.4万~3.4万年。此后,南京师范大学的沈冠军教授对该地点也进行铀系法测年,结果为8.1万~10.1万年,与之前报道的铀系法测年结果基本一致。黄龙洞人类牙齿总体特征与现代人接近,同时也保留部分可能属于更新世晚期人类的特点,门齿与犬齿尺寸和粗壮程度都明显大于现代人。总体上来看,郧西黄龙洞人类牙齿化石代表的是一种东亚早期现代人,该研究结果2010年发表于《国际第四纪》上。

崇左智人洞和郧西黄龙洞都发现了8万~11万年前的现代人化石,且研究得更早,那么为什么道县福岩洞的发现如此重要呢?这是因为道县牙齿的形态和尺寸具有完全现代形态,比黄龙洞、智人洞等早期现代人更为进步。也就是说,道县福岩洞比崇左智人洞和郧西黄龙洞人类化石在形态上更加接近我们现在的人类。

道县福岩洞、崇左智人洞、郧西黄龙洞这些标本的发现和研究也使得研究人员开始注意到晚更新世早期中国东亚地区古人类的形态多样性(morphological diversity)。就在道县福岩洞发表之前,刘武、吴秀杰等也对中国北方的许家窑人头骨、下颌骨和牙齿化石进行了系列研究。许家窑人生活时代为晚更新世早期,暂时归入早期智人,最初的研究报告称其与尼安德特人具有形态相似性。近期的研究表明,虽然时代较晚,许家窑人的形态特征仍表现出原始和进步镶嵌的状态,且有部分性状是尼安德特人常见的。基于目前的证据来看,许家窑人代表着一种古老型人类,与现代人差异明显。综合目前已知的化石记录,可见在晚更新世的早期,东亚地区存在着不同的人类族群,有古老型的许家窑人,有仍保留部分原始特征的智人洞和黄龙洞早期现代人,也存在福岩洞发现的完全现代人。这说明在该时间段内,东亚地区古人类的形态具有较高程度的多样性,而中国南方地区很可能是中国现代人的起源地。

中国发现的化石对现代人起源学说的意义

道县福岩洞发现的47枚具有完全现代人形态的牙齿化石,标志着生活在此地的距今8万~12万年的现代人,似乎一下子否定了传统非洲起源说“东亚地区现代人是在大约6万年前从非洲迁徙过来的”这一观点。但是,同期发表于《科学》的一篇评论文章指出:“这一人群可能被后来的非洲外来人群取代了”。这一假定的可能性也是难以被排除的,而《华南》本身也没有涉及现代人起源观点的争论。

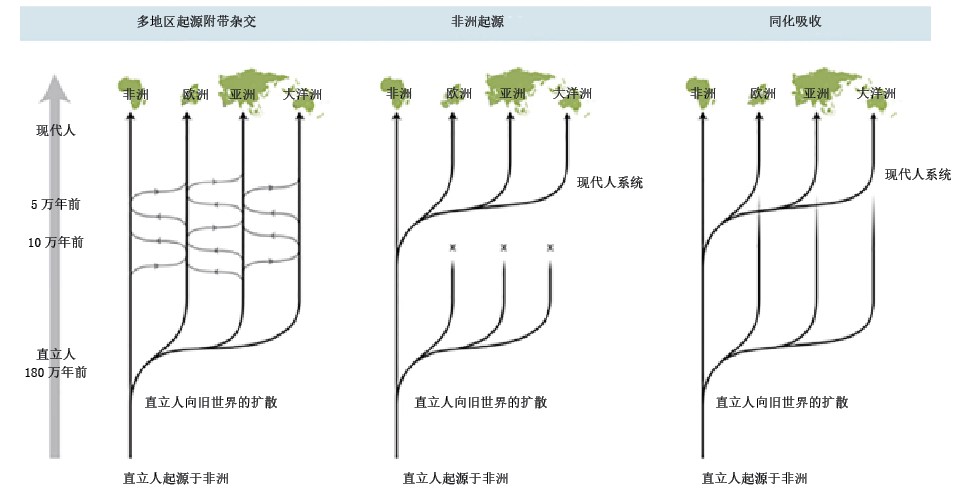

不同于道县福岩洞,《美国科学院院刊》发表的崇左智人洞论文直面了现代人起源争论。文中说道:“智人洞人类化石的形态和年代支持同化吸收说或多地区起源附带杂交说作为解释东亚现代人起源的合理模型”,并强调“这一发现不太支持人群取代的非洲起源说”。不过,同年发表于《自然》的一篇评论文章认为对这些观点要持谨慎态度。如果同化吸收说是正确的,即智人洞人类来源于外来人群与当地古老型人类的杂交,那么我们应当期望在南亚和阿拉伯半岛发现同样早期的现代人化石。如果智人洞人类化石是当地连续演化而来,我们就不会在南亚和阿拉伯半岛发现如此早的现代人材料。

比起道县福岩洞和崇左智人洞较为丰富的人类化石材料,郧西黄龙洞的7枚人类牙齿材料显得比较单薄。然而,黄龙洞人类牙齿呈现的双铲形门齿和臼齿釉质延伸这两个形态特点,同样普遍出现在现代东亚人群中。这似乎表明黄龙洞人类已经具备了较为典型的现代东亚人群形态特征,很可能是我们的直系祖先,也就是说可以将现代东亚人的历史追溯到至少8万年前,进而挑战非洲起源说的观点。

图. 现代人起源问题的三种学术观点 图/Nature Education

那么,到底哪种理论能更合理地解释东亚现代人的起源呢?首先需要解决两个主要问题。第一个关键问题是:东亚中更新世晚期的古老型人类是否具备了东亚地区现代人典型的形态特征。关于这一阶段的古人类,比较重要的一组材料来自贵州盘县大洞。盘县大洞发现了4枚人类牙齿化石,以及许多反映人类生存活动的证据,包括大量的石器、保留有砍砸或切割痕迹的动物骨骼、灰烬及碳屑等。通过动物群对比及ESR和铀系法定年,确定化石堆积的年代范围在13万~30万年前。人类化石的研究结果表明,盘县大洞人类牙齿具有古老和衍生特征并存的特点,提示东亚大陆中更新世晚期的人类可能已经出现向早期现代人演化过渡的趋势。此外,同样生活在晚更新世早期的许家窑人也代表着一种已经表现出现代人特征的古老型人类。这些具备镶嵌特征的古老型人类能否说明他们演化成了东亚现代人,抑或最终被外来族群替代了?这一问题亟待解决。

第二个关键问题是:晚更新世的现代人从早到晚是否一脉相承。如前所述,几乎在整个晚更新世都发现了东亚现代人化石,除了道县福岩洞、崇左智人洞、郧西黄龙洞这些相对较早的材料外,还有像北京田园洞、云南龙潭山、云南马鹿洞等这些相对较晚的标本。这些材料的综合研究以及更多材料的发现势必有助于解决东亚现代人从早到晚是否连续这一问题。同时,全新世(1万年以来)的近现代人的标本也是非常重要的。据研究,不同地区、不同时代近现代人表现出了不同的体质特征。吴秀杰等2010年在《国际骨骼考古学杂志》上提到,中国全新世南北方人群体质特征差异明显,以秦岭和长江为界。此外,发表于《科学通报》的文章还发现全新世的人群存在形态特征的微观演化,也就是说,我们的体质特征在一万年以来仍然不断地发生变化。因此,近现代人的地域和时序性变化在研究现代人起源时也需特别加以注意。

总体来看,我国古人类学家在东亚现代人起源方面的研究已经取得了重要进展,进一步的野外发掘和室内研究工作正在紧张有序地开展中。虽然目前还不能完全解决关于东亚现代人起源不同学术观点间的争论,但至少可以肯定的是,东亚现代人的起源与迁徙并非此前“主流观点”所认为的那样简单。

(本文发表于《科学世界》2015年第12期)

请 登录 发表评论