吞咽下的食物进入食管。食管位于咽的后面,是一条外径约2厘米、长约25厘米、管壁厚约4毫米的管道,从人体的几乎正中间通过。食管的主要功能是将食物从咽喉送入胃中。食物在食管内的移动速度每秒约为4厘米,吞咽后只需6秒钟左右就能到达胃中。

咽喉是食物进入胃中还是肺中的“交通指挥岗”

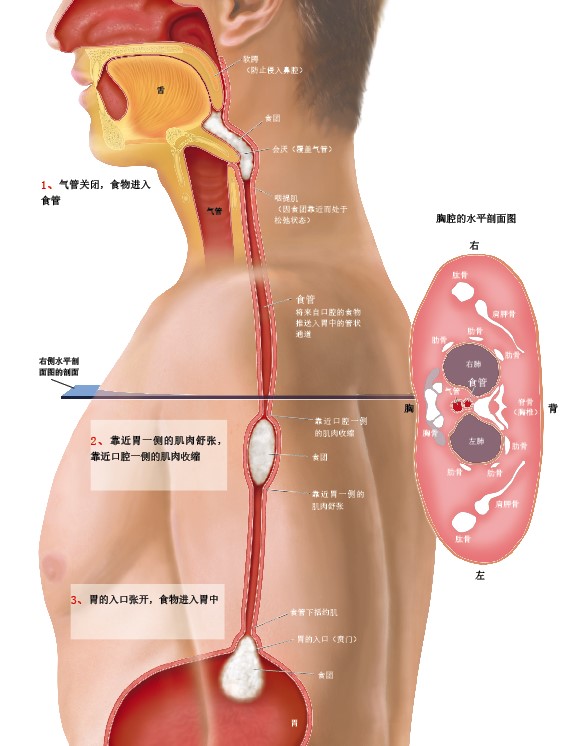

咽喉是食物和空气的必经之路。食物由口腔咽下后,经咽进入食管到胃;空气则从鼻腔吸入,通过喉进入气管到肺。食管与气管相邻,气管入口一直都是开放的,只在吞咽时才自动关闭,以防止食物经气管进入肺中。食道入口则一直被咽提肌(环绕食管的肌肉)封闭,只在吞咽时才打开,这样就可以防止空气进入食管。

反过来说,吞咽时咽提肌收缩,气管入口临时关闭,食管入口张开。这种机制是为了防止液体和固体食物经气管进入肺中。我们把将食物送入食管的一系列动作称为“吞咽”。

就像从牙膏管中挤牙膏一样,食管肌肉收缩,将水和食物“挤入”胃中。即使我们倒立着或处于失重状态,吞咽下的食物也会沿着食管进入胃中。我们把食管等消化管通过收缩肌肉向前推送食物的动作称为“蠕动”。

在非进食情况下,食管的入口和出口都是关闭的。如果食管出口无法很好地闭合,胃液就会返流入食管,引发“反流性食管炎”。由于胃液具有很强的酸性(pH 1~2),会灼伤食管壁,引发炎症。发炎时,患处会肿胀、疼痛或发热。炎症是人体的一种防御性反应。强酸、物理性刺激以及感染病毒都会导致细胞受损,机体修复损伤的过程则表现为“发炎”。

图:食物行进一侧的肌肉舒张,后侧的肌肉收缩

图片描绘了食管是如何将吞咽下的食物送入胃中的。食团前端(靠近胃一侧)的食管壁肌肉舒张,后端(靠近口腔一侧)的肌肉收缩,将食物向前推进,送入胃中(蠕动)。

(本文发表于《科学世界》2015年第6期)

请 登录 发表评论