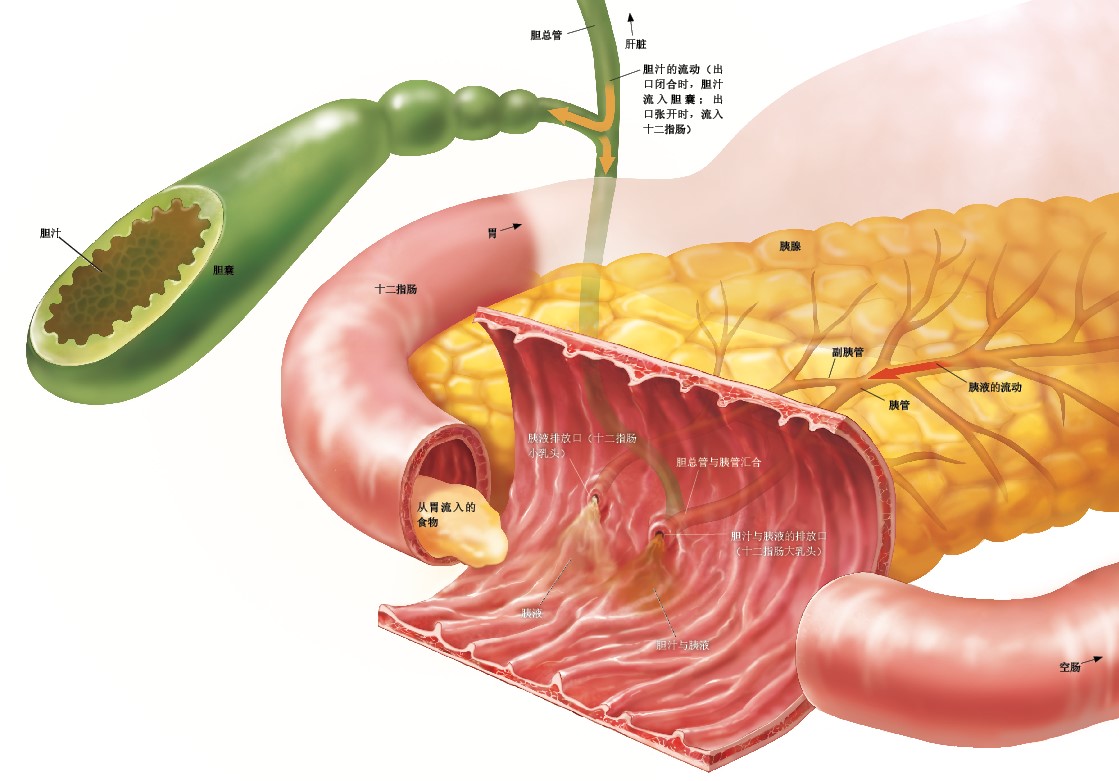

食物在胃中被搅磨成粥状物后,被运送到十二指肠。十二指肠是小肠的一部分,外径约4~6厘米,长约25厘米,壁厚2毫米左右,内部有大量的皱襞。由于它的长度相当于12个手指并拢起来那么宽,故被称为“十二指肠”。

强效消化液的排放口位于十二指肠

胰腺是一个长条状的腺体,宽约3~5厘米,长约15厘米,可分泌胰液(一种消化液),是十二指肠的“近邻”。胰液汇集到胰管后流入十二指肠。

成年人每日可分泌1升左右的胰液,胰液中含有多种消化酶,可以分解碳水化合物、蛋白质、脂肪等三大营养物质,是消化液中最重要的一种,在食物消化过程中起着“主角”作用。

消化酶在流出胰腺前根本没有活性

蛋白质是生物体的基本组成物质,没有蛋白质就没有生命。当然,胰腺也不例外。我们知道,胰腺分泌的胰液可以分解蛋白质,那么,是不是胰腺生成胰液后就面临着“自身被消化掉”的危险呢?实际上,这种情况不会发生。

胰液中含有胰蛋白酶,它可以分解蛋白质。不过,胰蛋白酶只有在流出胰腺,与小肠黏膜分泌的酶反应后才具有活性。也就是说,它在胰腺中还不具备分解蛋白质的能力。运送胰液的胰管与运送胆汁(从胆囊排出)的胆总管在出口附近汇合。胆囊是一个囊袋形结构,有浓缩和储存胆汁的作用。

但是,如果胆总管的出口堵塞的话,胰液就会倒流入胰腺中,因某种原因而被激活的酶会将胰腺自身消化破坏,引发胰腺炎。胆囊结石是堵塞消化液流出口的主要原因。胆结石是胆汁中的胆固醇或胆红素在胆囊结晶所形成的。

图:从十二指肠开始真正消化和吸收

胆囊是一种囊袋形器官,具有浓缩和储存肝产生的胆汁的作用。胆囊宽约3~4厘米,长约10厘米,可储存30~50毫升的胆汁。胆汁中含有胆汁酸、胆固醇以及胆红素。胆汁酸可以帮助消化脂肪。胆红素是胆色素的一种,是人类胆汁中的主要色素,来自衰老红细胞的崩解,呈橙黄色。胆汁的黄褐色就来自胆红素。

胰腺是一长条状腺体,宽约3~5厘米,长约14~16厘米,呈黄褐色,每日可分泌1升左右的胰液。胰液是一种无色透明的消化液,具有很强的消化能力。此外,胰腺还可以分泌胰岛素(降低血糖)、胰高血糖素(增加血糖)等激素,从而调节血糖值(血液中糖的浓度)。

十二指肠是连接胃的消化管,是第一段小肠,呈C形环抱着胰头部分。十二指肠既接受来自胰腺的胰液,也接受来自肝脏的胆汁。胰液呈碱性,可以中和酸性很强的胃液。胰腺分泌的胰液经胰管排入十二指肠,胰液呈弱碱性(pH 7.5~8),可以中和与食物一起流入十二指肠的强酸性胃液。胰液中的消化酶可以分解碳水化合物、蛋白质和脂肪等三大营养物质。小肠壁上则覆盖着黏液,可避免被消化酶分解掉。

胆汁由肝脏分泌产生,储存在胆囊中。在消化期间,胆汁则由胆囊大量排至十二指肠内。胆汁是一种消化液,有乳化脂肪的作用,可以将不溶于水的脂肪分解为小颗粒,以便于脂肪消化酶作用。过多摄入脂肪时,胆囊将分泌大量的胆汁。胆汁与胰液的排出口分布有括约肌(关闭出口),能调节排出量。

(本文发表于《科学世界》2015年第6期)

请 登录 发表评论