在大便的固体物中,食物残渣仅仅占1/3左右,其余2/3则是肠内细菌及其尸骸,以及从肠道脱落的细胞等。食物经小肠后,是怎样形成大便的?体内废物是如何浓缩为尿液的?肝脏的功能是什么?

人体肠道内生活着1.5千克的细菌

消化道起自口腔,终止于肛门。大肠是消化道最后的一部分,全长1.6米,由盲肠、结肠和直肠构成,围绕在小肠的周围。盲肠是大肠起始处的膨大盲端,其下端连接着长约7厘米的条形阑尾。

食物经小肠进入大肠后,里面接近90%的营养物质都已经被吸收了。大肠的主要作用是吸收食物残渣中的水分,形成固体大便,以及在肠道细菌的帮助下,分解和吸收小肠没有消化吸收的成分。

大肠内生活着大肠杆菌、乳酸杆菌等多种细菌(肠道菌群)。成人肠道内生活着1000多种细菌,其总数量超过100万亿,总重量可达1.5千克。

肠道菌群可以将一部分人体不能消化的成分(食物纤维)分解为人体可吸收的成分。牛等食草动物的胃中也有细菌,同样能分解难以消化的成分,有助于营养成分的吸收。

另外,硫化氢等有刺激性气味的气体就是肠道菌群活动的结果,它是屁臭的“罪魁祸首”。

消化后的食物在大肠内停留的时间大约为15小时。食物经小肠进入大肠后,刚开始几乎是液状的,随后水分被不断吸收,前行到直肠(大肠的最后部分)后就成为固体粪便。

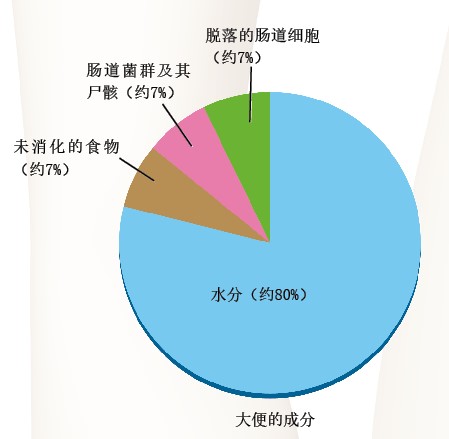

一般情况下,正常人每天平均排便60~180克。大便中水分占80%左右,而在固体物质中的无法消化的食物残渣(食物纤维)仅占约7%,其余都是食物在大肠内行进的过程中所卷入的肠道细菌及其尸骸,以及从肠道表面脱落的细胞。

图1. 大便的成分

原因不明的肠道炎症日益增多,这是因为过于干净的缘故?

提到肠道问题,大概很多人都有过腹泻和便秘的经历吧。包括食物和饮料中的水分、唾液和胃液等消化液在内,每天大约有9升的水分流入消化道。正常情况下,这些水分的98%都会被小肠和大肠吸收掉,残渣则形成大便排出体外。当小肠吸收水分的能力下降或消化液的分泌量过多时,流入大肠的水分就会超过其吸收能力,使得大便稀松,导致腹泻。

相反,如果吸收水分过多的话,则大便干结坚硬,造成便秘。某些原因导致大肠蠕动能力下降的话,内容物的行进速度就会变慢,在大肠内的停留时间就会变长。结果,水分被过度吸收,粪便变硬。要想解决便秘问题,最好能增大便量,刺激大肠,增进蠕动。因此,多食用一些小肠无法消化的食物(也就是食物纤维)为好。

近年来,原因不明的肠道疾病日益增多,这就是“克罗恩病”和“溃疡性结肠炎”,两者统称为“炎症性肠病”(IBD)。

炎症性肠病是指小肠或大肠原因不明地发炎、肠黏膜糜烂、出现溃疡等疾病,临床表现为腹泻、便血、痉挛性腹痛等。溃疡性结肠炎的患者有逐年增加的趋势。

有种观点认为,过于干净的环境、肉食摄取量过多(饮食习惯的西化)等是造成患者增多的原因,但是,这种说法是否正确尚无定论。现在,一些药物能很好地控制炎症,虽然几乎能完全控制住症状,但是却不能完全治愈。期待着在不久的将来能有根治该病的“灵丹妙药”。

大量的营养物质和血液从消化道及心脏流入肝中

小肠黏膜所吸收的糖与氨基酸进入小肠壁的毛细血管中,并随着血液循环被运送到全身各处。肝脏就是目的地之一。

肝脏是人体内脏里最大的器官,成人肝脏重达1.2千克。流经胃、小肠、大肠等消化道的血液将所吸收的营养物质运送至肝脏“加工”,随后又经肝脏流回心脏。胃、小肠与肝相连的血管称为门静脉。来自门静脉的血液以及来自心脏的血液都流入肝脏中,成人肝每分钟的血流量可达1.4升。

汇集到肝脏的营养物质转化成便于储存的方式储存在肝中。例如,数千到数万个葡萄糖(一种糖,由碳水化合物分解所生成)分子结合成糖原储存在肝脏中。

肝脏不仅能储存营养物质,还可将其转化为便于体内细胞利用的形式进行供应。例如,将葡萄糖聚合而成的糖原再次分解为一个一个的葡萄糖分子后,释放到血液中。

此外,肝脏还能从蛋白质和脂肪中合成糖,以及从蛋白质和糖中合成脂肪。肝脏可以提供“个性化定制服务”,根据体内细胞的“订单”,将细胞所需成分随着所需血液运送出去。肝脏中通过化学反应所生成的物质高达500多种。肝脏不仅是“储存仓库”,同时也是“化学工厂”,是人体最重要的脏器。

肝脏还具有解毒功能,可分解酒精、有毒物质以及药物等。此外,红细胞在生成120天左右后会衰老,肝脏能破坏和分解衰老的红细胞。这些化学反应所生成的废物都经由胆汁排出体外。

即使切除掉一半,几个月后就能修复到原来的大小

患胃溃疡的话,病人会明显地感觉到胃痛。肝病则不一样,如果病情没有恶化到一定的程度,病人则完全没有自觉症状,这正是肝病的可怕之处。因此,肝脏被称为“沉默的器官”,肝病也被称为“最大的隐形杀手”。

初期的肝脏病变没有明显的症状,定期进行血液检查才能及时发现。肝脏出现病变的话,肝脏中的各种化学反应也会发生变化,导致血液中各种物质的浓度发生变化。

肝炎是指某些原因引发肝脏炎症的统称。很多人都认为过度饮酒、过度劳累是肝炎的致病因素,其实,病毒才是导致肝炎的主要原因。

肝炎病毒有好几种,在我国感染乙肝病毒的人较多。近年来我国对丙型肝炎逐渐重视起来,丙肝病毒通过血液感染。

感染丙肝病毒后,不会很快出现症状,因此很难及时发现。不过,患者的肝细胞会逐渐坏死,感染5~10年后肝功能明显降低,可确诊为慢性肝炎。其中,一些患者的肝细胞会继续坏死,进而发展成肝硬化和肝癌。

目前,主要用抑制病毒增殖的药物(抗病毒药)来治疗丙肝。近年来,丙肝的治疗成效有显著提高,例如,2014年9月上市的一种新药对干扰素(以前的抗病毒药物)无效者也有很好的效果。

酒精能促进肝脏合成脂肪,长期大量饮酒会导致肝内脂肪堆积过多,引发脂肪肝。正常情况下,肝脏的脂肪含量较低,只有百分之几,达到10%的话,即可确诊为脂肪肝。脂肪积聚过多的话,能导致肝功能下降。患脂肪肝后,如果继续饮酒的话,会造成肝细胞坏死,导致连接细胞的组织增生,引起肝纤维化,最终导致酒精性肝硬化。

不过,有些滴酒不沾的人也患上了脂肪肝,进而发展成了肝炎,这种现象引起了广泛关注。这种肝炎称为“非酒精性脂肪性肝病”(non-alcoholic fatty liver disease,NAFLD)。以前,研究认为不喝酒的人患脂肪肝时,病情不会恶化(良性),但是,结果发现有1成的人最终发展成了肝炎。肥胖是NAFLD的主要原因,调整饮食结构和适当增加运动是治疗NAFLD的首选办法。

图2. 非酒精性脂肪性肝病(NAFLD):即便不喝酒,脂肪也在肝内积聚

持续过量饮酒的话,脂肪会积聚在肝细胞内,引发脂肪肝。继续饮酒则会引发炎症,导致部分细胞坏死。不过,即便不喝酒,有时脂肪肝也会发展成肝炎,这就是非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)。上图是腹腔镜下NAFLD患者的肝脏视图。肝上堆积有脂肪,表面颜色比正常肝脏偏黄。 图像来源:日本东京医科齿科大学朝比奈靖康

肝硬化常常会发展成肝癌。我们知道,不仅来自心脏的血液会流入肝脏,来自胃、胰腺、小肠和大肠的血液也都经门静脉流入肝脏。因此,身体其他部位的癌细胞会随着血流转移到肝脏,最终引发转移性肝癌。

手术切除癌病灶是治疗肝癌最有效的方法。肝脏具有极强的再生和恢复能力,即使切除一半,剩余的一半肝脏如果还很健康的话,几个月后就能恢复到原来的大小。

(本文发表于《科学世界》2015年第6期)

请 登录 发表评论