肺和心脏,是维持人类生命活动最重要的器官。肺向血液供氧,心脏则将含氧丰富的血液运送到全身各处。心脏停止跳动几秒钟就会导致脑供血不足,甚至危及生命。多种心脏病都会引发猝死。近年来,人工心脏的性能有了大幅度的提高,为心脏病的治疗做出了极大贡献。

呼吸的机制

一般来说,成年男性的肺容量(肺容纳的气体量)为4~5升,肺活量(一次尽力吸气后,再尽力呼出的气体总量)为3~4升。也就是说,尽全力向外呼气也不能把肺内的气体全部排出,里面仍残留有1升左右的空气。

肺随着空气的吸入和呼出而不断收缩和扩张,就像一个气球。虽然肺不能独自吸入空气,但它像气球一样具有弹性,可以利用膨胀后的回缩力而排出空气。

肺位于胸腔内。吸气时,胸腔扩大,肺扩张,空气经气管进入肺中。

膈和肋间肌是改变胸腔大小的关键“角色”。膈是将腹腔和胸腔分隔开的穹窿状扁肌。肋间肌是连接相邻两根肋骨的肌肉,可使肋骨运动。

吸气时,肋骨向上运动(胸上升),同时膈下降(腹部膨胀),胸腔容积变大,胸腔内的压力降低。结果,肺向外扩张,空气进入肺中。

呼气时,基本上是靠扩张的肺回缩为原来大小的回缩力来排出空气。与此同时,肋骨与膈都回到原来的位置,胸腔容积重新变小。

腹式呼吸和胸式呼吸是常见的呼吸方式。胸式呼吸是单靠肋骨上下运动的呼吸法,腹式呼吸则是让膈上下移动。在安静状态下,大多采用腹式呼吸,运动时人体需要更多的空气,多采用胸式呼吸。

肺内塞满了2亿多个“小气球”

从鼻腔和口腔吸入的空气经气管进入肺中。气管是外径约2厘米、长约10厘米的管状组织。气管壁有软骨支撑,使管道不会坍塌,也就不会造成空气通道狭窄。

气管在进入肺之前分为左右两支,称为左、右主支气管。主支气管进入肺后再经多次反复分支,形成许多细支气管和无数毛细支气管,扩展到整个肺部。气管每分支一次,就变细一些,经过二十多次分支后,最后直径细到0.1毫米左右。

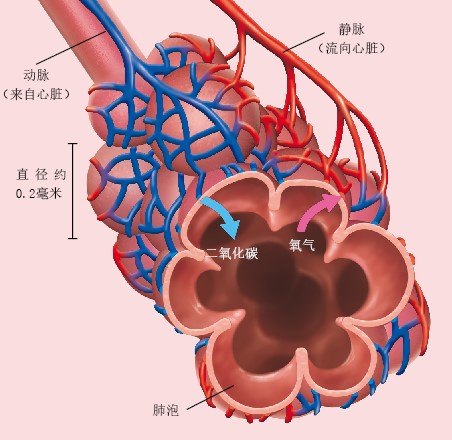

在反复分支后形成的毛细支气管的末端长满了小囊泡,它们紧挨在一起,就像葡萄串,这就是肺泡。肺泡是肺部交换氧气和二氧化碳的主要部位,也是肺的功能单位。肺泡中间是空的,空气流入后会像气球一样膨胀。

肺泡直径约0.2毫米,成人约有2亿~7亿个肺泡,占肺的85%。数量庞大的肺泡增大了空气与毛细血管的接触面积,有利于气体交换。肺泡的总面积约100~140平方米,相当于半个网球场。

肺泡周围缠绕着非常多的毛细血管,它们通过肺泡壁进行气体交换:获得氧气,并排出二氧化碳。

当血液从心脏流入肺中时,血液中的氧气已经被全身各处的细胞消耗,因此血液中的氧气浓度低,二氧化碳浓度高。这时,吸入空气中的氧气透过肺泡壁进入毛细血管,并溶入血液中。与此相反,二氧化碳则从血液中排出体外。这就是在肺泡里进行的气体交换,

它利用了气体从浓度高的地方自动向浓度低的地方流动(扩散)的特性。

图:肺泡是氧气与二氧化碳的交换场所

如上图所示,支气管的末端有许多肺泡。肺泡的直径约0.2毫米,壁厚约0.0002~0.0006毫米。

心脏每分钟可输出5升血,只要生命不息,它就跳动不止

心脏是人体内推动血液循环的器官,是“生命之泵”。通过有节律地收缩肌肉,它可以将血液“泵”出。

平静呼吸时,心脏每分钟可输出约5升血,相当于全身的血液量(约5升)。也就是说,心脏输出的血液,只要一分钟就可以流遍全身并返回心脏。

心脏由左心房、左心室、右心房、右心室四个“小房间”组成。血液在心脏内有两条流动途径,分别是右心房和右心室(右心系统)、左心房与左心室(左心系统)。也就是说,心脏内有两套“动力系统”。

右心房和右心室,可以将流遍全身后返回心脏的血液运送到肺中。左心房和左心室,则负责把从肺中流回的血液运送到全身各处。由于肺离心脏很近,所以右心室毫不费力地就能把血液挤压过去。相比之下,左心室要把血液运送到全身各处(上至头顶下至脚尖),因此就必须非常强壮有力。

心脏四个“小房间”的出口都有“瓣膜”,像单向阀一样,可以防止血液倒流。心房出口的房室瓣(三尖瓣和二尖瓣)末端伸展成绳状,附在心室壁上。心室收缩,室内压升高,瓣膜关闭以防止血液倒流。这时,瓣膜末端拉紧以防松弛。

心室出口的动脉瓣(主动脉瓣和肺动脉瓣)则是由三个半月形瓣膜(半月瓣)组成的。当动脉瓣关闭时,相邻的半月瓣叶就紧紧贴在一起,以防止血液从动脉倒流入心室。

(本文发表于《科学世界》2015年第6期)

请 登录 发表评论