心脏咚咚跳动的声音是心瓣膜关闭与打开所发出的声音

一般来说,心脏每分钟跳动的次数(心率)为60~100次。也就是说,心脏大致上以每秒钟1次的节奏跳动,每天要跳动10万次。如果以寿命为80岁来计算的话,人的一生中,心脏要跳动将近30亿次。

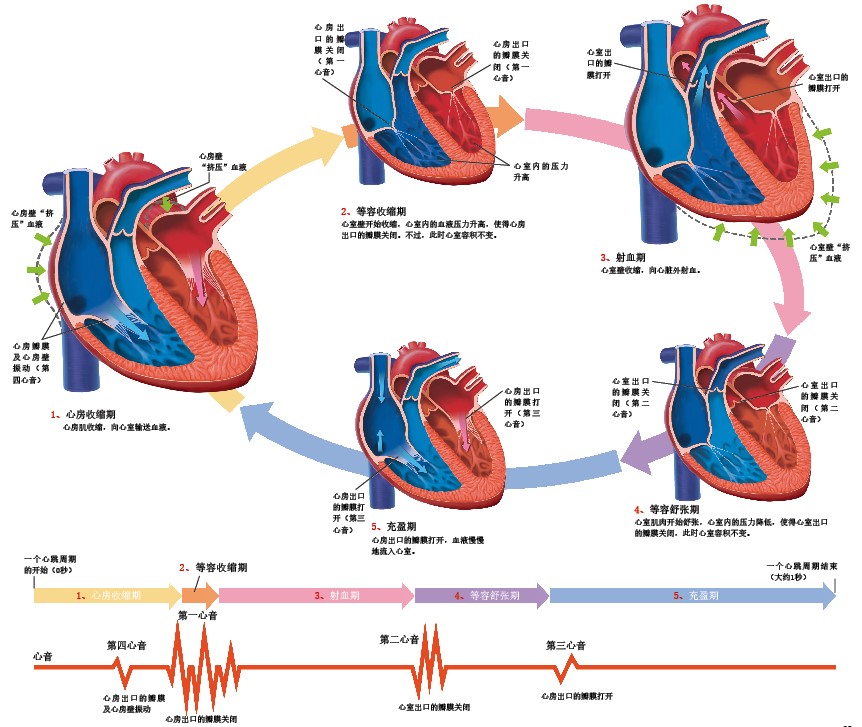

心脏的跳动可以分为5个阶段。正因为这5个阶段有规则地周而复始,血液才得以稳定地循环流动。

心脏每跳动一次,就有一定量的血液(约70毫升)从心室射出。心脏有两个“动力泵”(右心系统与左心系统),它们每次搏动输出的血量基本相等,都是约70毫升。

当然,从心脏输送到全身的血量与返回心脏的血量是相等的。否则,心脏中的血液就会越来越少,或者会越积越多。

在心脏跳动的5个阶段中,每当两个阶段交替时,心房或心室的瓣膜就会打开或关闭。“咚咚”的心跳声(心音)就是心瓣膜打开和关闭时所发出的声音。

每一个心动周期可产生4个心音。其中,第一心音和第二心音较为明显,正常情况下均可用听诊器听到。第一心音是心房瓣膜(房室瓣)关闭所产生的声音,第二心音是心室瓣膜(动脉瓣)关闭所产生的声音,其声调高于第一心音。

如果瓣膜关闭不全或血流通路狭窄的话,血液就会返流形成旋涡,产生“咝咝”或“嘣嘣”的杂音。听诊时,医生往往会把听诊器放在患者胸部聆听心音,目的就是辨别心音中是否有杂音来判断瓣膜是否发生了病变。

图:心脏跳动的节奏:每秒跳动一次

图片分阶段描绘了心跳周期。如图所示,在一个心跳周期中,心脏分5个阶段有节奏地收缩和舒张,将血液运送到全身各处。下方为不同阶段的心音的强弱变化。

运动时,流向肌肉的血量增大30倍!

肾的血液供应非常丰富,是直接从心脏获得血液最多的器官。成人安静时,每分钟有约1.2升的血液从左心室流入肾脏,约占心输出量(5升)的23%。其次是胃、小肠等消化器官,接下来是脑和肌肉。

肝脏的血液主要来自两条途径,分别是从心脏直接流入的途径(肝固有动脉)以及经胃肠流入的途径(门静脉)。这两条途径的供血总量约占心输出量的28%(约1.4升),也可以说,肝脏才是从心脏获得血液最多的器官。

心脏的供血量受到身体状态的极大影响。剧烈运动时,心率加快,每次搏动输出的血量(每搏输出量)增大,每分钟流出心脏的血量最多能达到平静呼吸时的7倍。由于全身的血液总量没有变化,所以这意味着血液循环的速度加快了(血压升高)。

人体剧烈运动时,肌肉会消耗大量的氧气,因此心脏供血的“目的地”也有所改变——更多的血液流向肌肉以提供更多的氧气,供血量甚至高达静息时的30倍。

经过长期系统训练,运动员具备了强大的心功能,运动时心脏能迅速输出更多的血液,以满足机体运动的需要。由于每次搏动时输出的血量增多了,因此在静息时,运动员以远远低于正常人的心率就足以保证正常的生命活动需要。事实上,顶尖运动员的心率甚至低于每分钟40次。

运动员通常心肌发达,心脏比一般人肥大,人们把这种类型的心脏称为“运动型心脏”。高血压患者也会出现心脏肥大的现象,这是心脏为了对抗高血压不得不更加努力地输送血液所导致的肥大。虽说它们都是心脏肥大,不过,运动型心脏完全没有健康上的问题。

在各脏器疾患中,心脏病是第一大死因

恶性肿瘤(癌症)在中国人口的死因顺位上排名第一,心脏病排第三位。不过,癌症可以发生在几乎各种器官上,而单独按照脏器分类的话,心脏病则位居榜首。2006年,中国的死亡人口中,约有16%的死因是心脏病。

心肌梗死、心绞痛等缺血性心脏病,在心脏病中占了8成。所谓缺血,是指血液供应暂时中断,导致缺氧。

心脏源源不断地向人体细胞提供着含氧丰富的动脉血,同时心脏自身也需要血液来维持跳动。冠状动脉是心脏向自身供应血液的动脉。心脏将其供血的约5%(0.3升)留给了自己。

所谓心绞痛,就是冠状动脉狭窄导致供血不足、心肌急剧地、暂时地缺血与缺氧所引起的疾病。心肌梗死,则是冠状动脉完全堵塞、持续地缺血缺氧所引起的心肌坏死。在症状严重时,需要实施冠状动脉扩张成形术,就是用一条细长的导管插入手腕或大腿的血管中,逐渐进至病变部位,将变窄的血管扩张开来以恢复正常血流。还有一种方法是实施冠状动脉搭桥手术,即在堵塞的冠状动脉上“搭桥”造成旁路,以使血供恢复正常。

当心脏的泵血能力低下时,将导致心力衰竭。除了缺血性心脏病之外,心脏瓣膜病、心肌病也是引发心力衰竭的重要因素。

心脏移植是挽救终末期心力衰竭病人的一种治疗手段。它将判定为脑死亡的人的心脏完整取出,植入心力衰竭患者胸腔内。但是,由于供体数量有限,因此接受心脏移植的病人非常少。

近年来,“辅助人工心脏”对心衰患者的治疗发挥了举足轻重的作用,成为心脏移植术有效的替代方案。通过在患者体内埋入小型血泵(辅助人工心脏)来辅助心脏工作,其目的是通过维持血液循环来改善患者全身的状态,并等待心脏移植。

(本文发表于《科学世界》2015年第6期)

请 登录 发表评论