太阳系的黎明

谷神星(Ceres)于1801年元旦被意大利西西里岛巴勒莫(Palermo)天文台的皮亚齐(Piazzi)发现,这是人类发现的第一颗小行星。当时人们所熟知的太阳系只有七大行星,海王星还没有被正式发现。但是人们已经注意到在距离太阳1.5天文单位的火星和5.2天文单位的木星之间有一个很大的空隙,从而推测应该有一颗行星存在。而谷神星恰好出现在这个空隙里,因此被人们当作那颗尚未被发现的行星。这样,太阳系里又多了一颗行星。之后几年,智神星(Pallas)、婚神星(Juno)和灶神星(Vesta)相继在距离不远的轨道上被发现,它们在近半个世纪里都被认为是和地球、火星一样的行星。然而,1845年义神星(Astraea)被发现后的10年里,又有20颗类似的天体被发现,使得太阳系里的行星总数急剧增加。但是,和大行星显著不同的是,谷神星这些天体在当时最大的望远镜里也只是一个亮点,而所有的大行星都可以很容易地看出是球体。

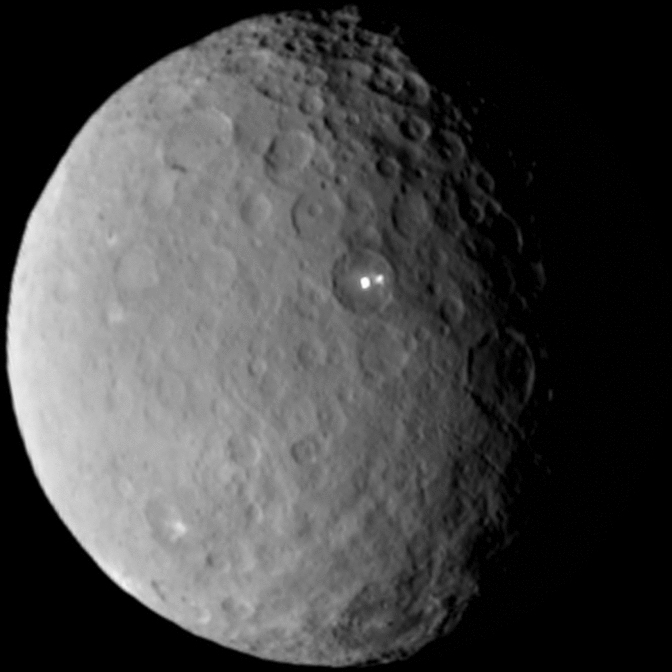

图:1 2015年2月19日,黎明号在距离谷神星4.6万千米时拍摄的谷神星。

之后,随着观测仪器和手段的飞速发展,越来越多的更小的天体在火星和木星之间,一小部分在太阳系中别的地方被陆续发现,人们最终意识到火星和木星之间其实是一大群小天体的领地。谷神星是它们之中最大的,直径也只有940千米,还不到火星的1/4,不到地球的1/13。而最小的只有十几米,甚至还比不上地球上的一座高楼。于是,这些小天体被统称为小行星。到目前为止,已经有一百多万颗小行星被观测到,绝大多数分布于谷神星所在的小行星带里。2006年,谷神星和冥王星以及其他一些新发现的位于海王星之外但是拥有近球形形状的小天体一同,被再次重新归类为矮行星。

和彗星以及大行星相比,小行星毫不起眼,只是一个个在天空中缓慢移动的肉眼根本无法看到的微弱亮点。为什么它们会成为人类多次行星科学考察的主要目标?黎明号为什么要去谷神星和灶神星?小行星带究竟是太阳系里一块什么样的领地?这些问题和太阳系行星系统的起源密切相关。

46亿年以前,太阳系开始形成。之后数百万年的时间里,太阳系里形成了无数几千米大小的小天体。它们的主要成分随着距离太阳的远近而变化。离太阳比较近的小天体富含熔点较高的硅酸盐矿物,稍远一些的富含碳酸盐矿物,更远一些的富含易挥发的水冰、干冰以及有机物。这些富含硅酸盐和碳酸盐的石质小天体在缓慢的碰撞过程中,由于引力慢慢长大,最后形成今天的类地行星。位于外太阳系的富含碳酸盐和冰的小天体则形成了今天的巨行星的内核。而那些没有完全形成大行星的小天体,或者是在长大过程中遭遇猛烈碰撞而破碎形成的碎片,大部分被巨行星的重力散射出太阳系,剩下的一小部分就形成了今天位于小行星带以及散落在太阳系各处的小天体。

谷神星和灶神星是小行星带里第一和第二大(灶神星的质量是小行星带里第二大的,而大小可能是第三,和智神星非常接近)的天体。谷神星的主要成分是碳酸盐矿物,并且极有可能含有大量的水。而灶神星则主要由硅酸盐矿物构成,和类地行星的成分接近。它们的内部都经历过一些温度上升引起的非常短暂的地质演化过程,所以它们的性质更接近于经历过地质演化过程的大行星,而更小的只有几十千米大小的小行星则几乎全是较大的小天体之间的碰撞产生的碎片。所以,直径在几百千米以上的小行星一般被认为是还未发育完全的行星胚胎,或称原行星。对于谷神星和灶神星的考察,就是为了了解类似于我们的地球这样的行星在太阳系的黎明之时经历的物理过程和演化过程。这正是黎明号项目名称的来历。黎明号探索的目标天体——灶神星和谷神星,分别代表了太阳系初期形成的两类截然不同的行星:类地行星和巨行星的内核。

(本文发表于《科学世界》2015年第4期)

请 登录 发表评论