第3个说明 微粒的布朗运动

1827年,英国植物学家罗伯特·布朗发现的微粒运动,为求出阿伏伽德罗常数和对原子计数搭建了理想的平台。

布朗为了观察授粉的原理,用显微镜观察水中的花粉。他看到,花粉在吸进水之后破裂,内部的微粒散开,并做着不规则的运动(见图)。

起初,布朗认为这是微粒表现出的某种生命运动。但随着实验的进行,他逐渐发现,只要是小到某种程度的微粒,无论什么物质(哪怕是粉笔的粉末)都能够观察到这种不规则的运动。在布朗之前,这些现象也被报告过,但只有布朗首先注意到这种现象和外界条件无关,只要是微粒就一定会发生,是一种普遍性极高的现象。因此,这种现象就被称为“布朗运动”。

布朗运动是如何产生的?当时有人认为是因为“热引起的对流”。如果这个说法是正确的,那么附近的微粒也应该随着热流一起运动才对。但实际上,即便是相距极近的微粒,它们彼此之间的运动方向和运动节奏也是完全不同的。

此外,还有其他各种说法,比如“微粒的散开影响了周围液体表面的张力,因此产生了流动”,或“由于水分蒸发,产生了细微的水流”等。后来发现,即使是在被封闭在透明水晶内部的水滴中也一样有布朗运动,这些假设也就随之被推翻了。这是因为,“在封闭的水晶内部,水仍然能几千年、几万年地不断地蒸发”或“在这样的环境下,微粒仍然能够不断地散开”是很难让人理解的。

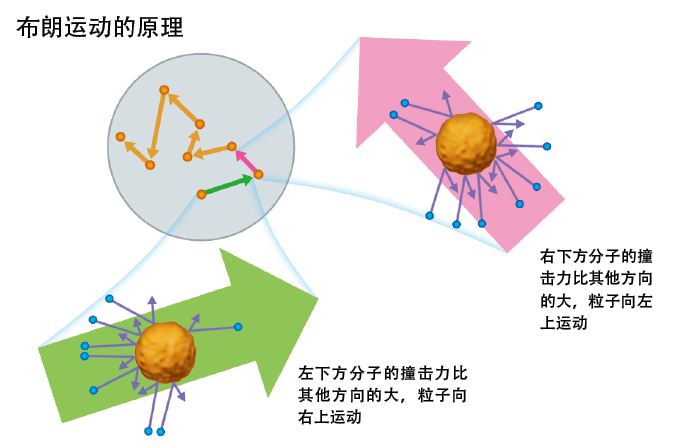

在布朗发现这种运动之后80年,爱因斯坦提出了新假设,即“做不规则运动的大量水分子从四面八方冲击微粒,在某个方向的冲击偶尔会被叠加,微粒就会向着这个方向运动”。这个假设得到了广泛认同。

从不规则的分子运动找出规律性的“统计力学”

在这个假设中,认为“大量分子在做不规则运动”。这样的“不规则运动”能否用公式来表示呢?

19世纪末,奥地利物理学家路德维希·玻尔兹曼推出了“统计力学”,并把“热力学”重新定义为解释分子表现的学说。热力学是研究气体等的能量交换的物理学。

单个分子的运动是不规则的,所以不能预测。这就和投硬币一样,我们不能预知下一次是不是正面。但是投上1000次,我们就能够推测,正面出现的次数将在500次左右。出于同样的道理,玻尔兹曼认为,能够用统计来推测分子团的表现。此外,诸如气体的比热容、黏度系数等以前需要逐个测定的量,现在也可以用计算求出来了。

但是,统计力学是否正确?这本身还是个问题。此外,也没有能够确认分子的表现的实验手段。因此,统计力学受到恩斯特·马赫等科学家的激烈批判。

用“巨大”的微粒探索分子的表现

因此,爱因斯坦关注的是布朗运动的主体——微粒。与分子(现在已知分子的大小约为直径0.0001微米,比微粒的1/5000还小)相比,微粒是超级巨大的(例如直径为0.5微米的微粒),所以与肉眼看不见的分子不同,微粒是能用显微镜来观察的。此外,微粒时刻受到分子的撞击。在某个方向上,这些撞击可能偶尔叠加了起来,微粒就被撞得动了起来。这一刻,微粒可能往这里动,下一刻又会往那里动,它的这种折线运动的幅度并不大。爱因斯坦认为,能够观测微粒的不规则运动的话,就能够研究冲撞微粒的无数分子的表现。

爱因斯坦计算了微粒作折线运动时的平均移动距离,并导出了如下关系式:

“微粒的平均移动距离”和“时间的平方根”成正比

找到了用实验求“分子个数”的公式

爱因斯坦用关系式导出了做布朗运动的微粒的平均移动距离计算公式,即“爱因斯坦关系式”。在这个公式里,微粒的半径、温度、黏度系数等能够用实验测定的数值是用“阿伏伽德罗常数”来表示的。也就是说,这个公式意味着,只要用实验测定相关数值,就能求出阿伏伽德罗常数。

精密地测量微粒的大小,反复做实验

从1908年开始,法国科学家让·佩兰试图通过实验来验证爱因斯坦关系式。

虽说在公式中除阿伏伽德罗常数以外的各项参数都是可测的,但要正确测量那些只能在显微镜下才能看到的微粒的直径等数据,仍然是极为困难的。为此,让·佩兰花了很多心血。他用树脂制造了微粒,再用离心机分离,使微粒粒径均等。之后,他在各种液体里,对微粒的移动距离进行了几百次测量,终于依靠测定数据求出了阿伏伽德罗常数。

他计算出,阿伏伽德罗常数总是在6×1023~7×1023的范围之内。而且,即便改变了实验条件,计算出的常数仍然在相当固定的范围之内,这有力地暗示着原子是存在的。看到这个结果后,除了恩斯特·马赫等极少数科学家之外,大多数科学家都承认“分子以及构成分子的原子是存在的”的这个假设已经得到了科学证明。因此成果,让·佩兰获得了1926年的诺贝尔物理学奖。

从此,布朗运动的细节被清晰地描述了出来。一个半径为0.5微米的微粒,在1秒之内会受到半径还不到它1/1000的水分子的1016次碰撞,并因此产生不规则的运动。

对“物质的根源”的探究仍在持续着

实际上,在让·佩兰的成果发表之前10年,人们已经知道原子的一部分(电子)是存在的。1908年,英国科学家欧内斯特·卢瑟福已经明确提出,原子中有“核”。原子确实是存在的,但并非“不可再分割”。

后来,科学家发现了比原子还小的“基本粒子”。现在,相关研究还在进行中。著有《谁发现了原子》等书的日本学习院大学名誉教授江泽洋说:“一旦科学家们根据各种现象相信了‘原子是存在的’,就会对之前已经存在的问题进行新的研究,并开拓出新的领域。所以,现在也同样有‘物质到底是由什么构成的’这个疑问,在让科学不断地进步着。”

(本文发表于《科学世界》2015年第4期)

请 登录 发表评论