感知色彩的“传感器”紧密集中于视网膜的中心

你想要看清物体的形态或运动时,一定会不自觉地将它置于你视野的中心并紧紧地盯住它吧。之前我们曾说过,在视野的中心,换言之就是在视网膜的中心上,紧密聚集着能够感光的细胞,所以这里能够看到分辨率最高的图像。色觉也是如此,视野的中心能够感知到最多样的色彩。

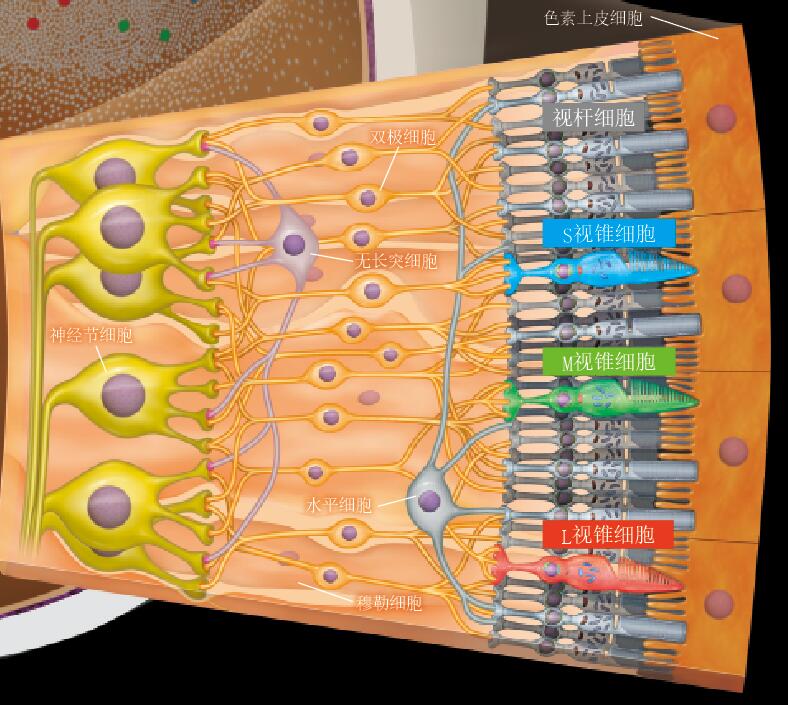

这种作为色彩“传感器”的细胞因其一端呈圆锥形而被取名为视锥细胞。人类视网膜上的视锥细胞总数约为600万个,分为3种,其中65%左右是L视锥细胞(也被称为感红视锥细胞),30%左右是M视锥细胞(感绿视锥细胞),仅剩的5%左右是S视锥细胞(感蓝视锥细胞)。不过,不同个体L视锥细胞和M视锥细胞的比例也可能有很大的不同。

除了视锥细胞以外,一端呈棒状的视杆细胞也能够感光。视网膜上的视杆细胞总数为1.2亿个左右,中心部位几乎不存在。不过它与色觉没有直接联系。

并非是由3种视锥细胞分别单独产生红、绿、蓝的色觉

要知道,太阳光包含有多种不同波长的光。我们的眼睛能够看到的光的波长范围约为400~800纳米,而3种视锥细胞分别对其中不同波长的光比较敏感。我们将它们取名为感红视锥细胞、感绿视锥细胞和感蓝视锥细胞,但这其实是很容易产生误解的,因为实际上它们并不能单独产生对特定颜色的色觉。不同视锥细胞对颜色反应的“和与差”才是产生色觉的原因所在。

对反应的“和与差”进行“计算”的结构是视网膜。在这个不过0.2~0.3毫米厚的薄层中,其实包含有不计其数的各种神经元和维持它们运转的细胞。请先记住,视网膜并非只是单纯的一层膜。

视网膜有3层

视网膜分为色素上皮细胞层和由其他细胞构成的层(也被称为神经视网膜或感官视网膜)。神经视网膜的构造又分为3层。

作为颜色“传感器”的3种视锥细胞所处的位置是第一层(与色素上皮细胞相邻一侧)。射入的光到达第一层后产生电信号,并传到第二层的双极细胞处,进而传到第三层的神经节细胞处。另外,视锥细胞与视杆细胞的一端和色素上皮细胞相接,色素上皮细胞能够帮助其获得营养。顺带一提,本图中我们给各个细胞都上了色,但实际上神经视网膜是透明的。

吸收光并产生电信号的精密结构

视锥细胞上有能够吸收光的视色素。产生色觉的第一步就是视色素吸收光并且产生电信号,其大致流程如图所示。

视色素并非在细胞内部(细胞质),而是镶嵌于圆锥形一端(外节)的细胞膜上。外节是细胞膜被反复折叠后形成的结构,这样的话,当光通过外节的时候就会有更高的概率被视色素吸收,从而尽可能地减少漏掉的光,从而提高效率。

视色素由两种物质组成—能够吸收光的小分子物质视黄醛和能够向细胞内传递信号的视蛋白。视蛋白包裹着视黄醛,从而构成了视色素。

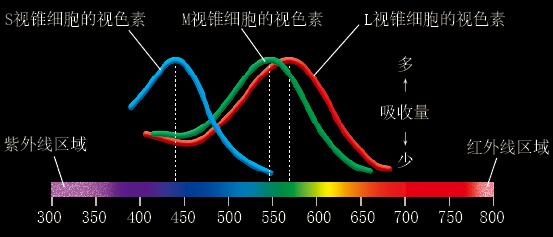

视锥细胞的视蛋白按分子构造(准确来讲是氨基酸的排列)可以分为不同的3类。实际上,分子构造不同的话,容易吸收的光的波长也不同。因此,3种不同的视锥细胞分别会对不同波长的光更敏感。对于L视锥细胞来说,更容易吸收波长为565纳米左右的光,而对M视锥细胞而言是540纳米左右,S视锥细胞是430纳米左右。L、M、S分别取自long、middle、short的首字母,这也正表示了它们能够吸收的光的波长的相对大小。

视色素负责范围的差异

视色素负责范围的差异

图中表示的是视色素吸收的波长(横轴)与吸收量(纵轴)的关系。红色、绿色和蓝色的曲线分别表示L视锥细胞、M视锥细胞和S视锥细胞的视色素。横轴上的颜色表示只看该波长的光(单色光)时我们能够感知到的颜色。

L视锥细胞和M视锥细胞对黄~绿色光的吸收最强,其吸收范围也比较接近。相对地,S视锥细胞则对蓝色吸收更强。另外,并不存在明确的各颜色间的分界线和可见光、红外线、紫外线(我们通过改变涂色方式来表示)的分界线。

(本文发表于《科学世界》2016年3期)

请 登录 发表评论