视网膜“计算”色彩的信息后传递给大脑

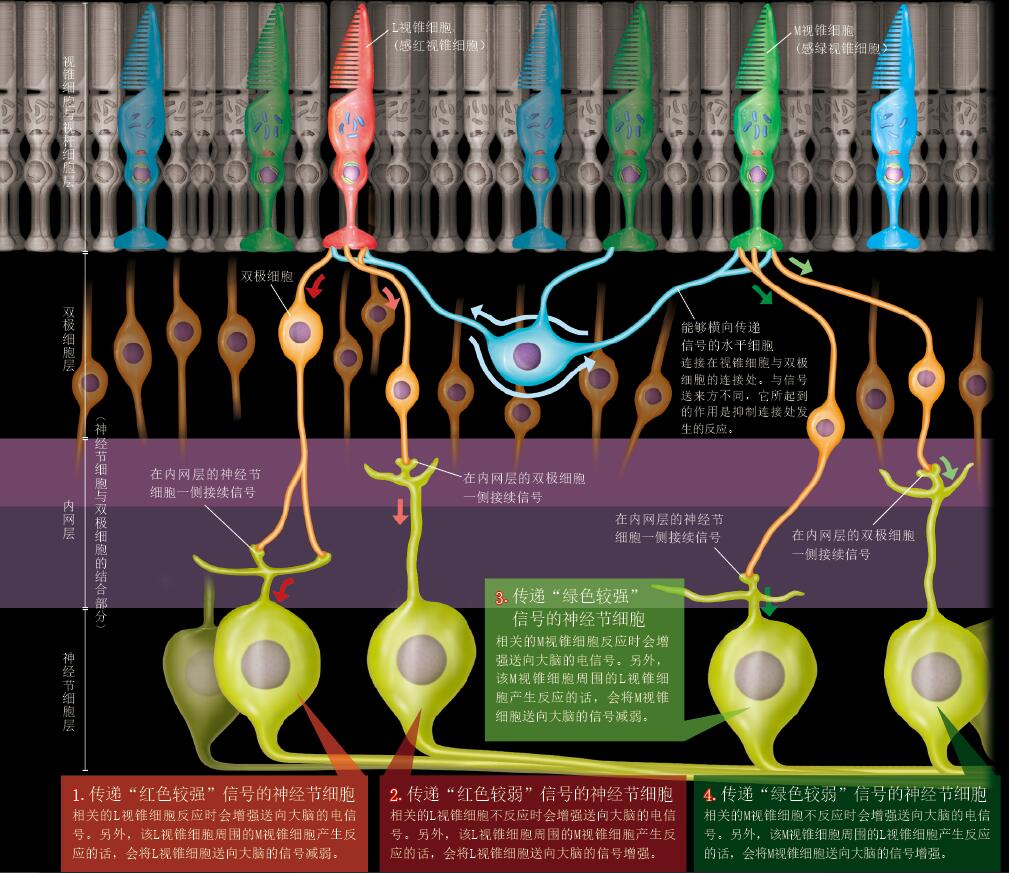

在视锥细胞上产生的电信号一般来说会首先传递给双极细胞,然后再传递给神经节细胞。神经节细胞与直通大脑的神经纤维相连,所以能够将信息进一步传递给大脑。

这一过程中的线路其实是相当精密的,包括我们人类在内的哺乳类动物都有10种左右的双极细胞,其中只有一种与视杆细胞相连,其余都与视锥细胞相连并构成复杂的线路。不仅如此,神经节细胞有二三十种,和视锥细胞与双极细胞连接处相接的水平细胞也与信号传递相关。普遍认为就是在这样复杂的线路中,视网膜才得以通过“计算”视锥细胞反应量的“和与差”而将不同颜色的信息传递给大脑。

红与绿、蓝与黄等互补色

通过心理学研究,红色与绿色、蓝色与黄色等若干对颜色被称为互补色。其实在视网膜上,有着比较观察到的红色和绿色哪个更强的系统。如果L视锥细胞(感红视锥细胞)的反应增强的话,与其相关的1号神经节细胞传递给大脑的信号也会增强。而另一方面,那个L视锥细胞周围的M视锥细胞(感绿视锥细胞)的反应增强的话,就会通过水平细胞使得1号神经节细胞传递给大脑的信息减弱。也就是说,L视锥细胞的反应量会被其周围的M视锥细胞的反应量所抵消掉。如果这个差值很大的话,“红色较强”的信息就会被传递给大脑。与其机制相似,也有向大脑传递“红色较弱”的信息的神经节细胞。

与上述做相反运算的是与M视锥细胞相关联的3号和4号神经节细胞。其结果就是“绿色较强”或“绿色较弱”的信息被传递给大脑。

检测红色与绿色强弱的路径

检测红色与绿色强弱的路径

对同样作为互补色的蓝色与黄色哪个更强的信息进行传递的详细路径目前还不甚明晰,但确实是存在的。与神经节细胞相关的S视锥细胞(感蓝视锥细胞)的反应较强的话,就会向大脑传递“蓝色较强”的信息。如果相关联的L视锥细胞与M视锥细胞的反应量之和较大的话,就会告诉大脑“黄色较强”。

存在看不见颜色的病症。色觉的中枢在哪里?

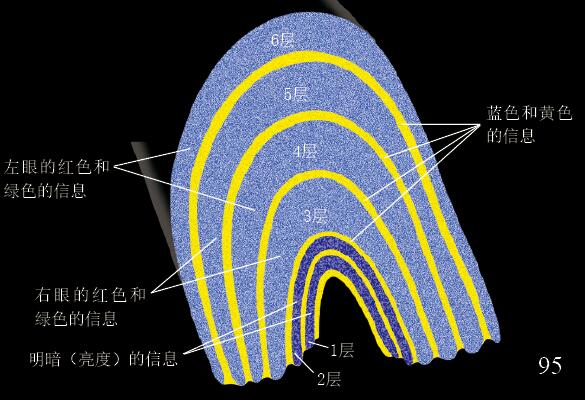

视网膜上有大约100万个神经节细胞,从它们中伸出的100万条神经纤维组成的束(视神经)一接受到信息,就会将其传递到大脑的后部。“红色和绿色哪个更强”、“蓝色和黄色哪个更强”等信息通过电信号传输给大脑后,我们才得以看到五颜六色的世界。

信号的中继处被称为外侧膝状体,因其中继前后的路径如同弯曲的膝盖一样而得名。在这里,来自神经节细胞的信号会经过处理,之后被送往初级视皮层(V1)。这里是视觉形成的起点,位于大脑后侧表层。

右侧脑的外侧膝状体(截面)

右侧脑的外侧膝状体(截面)

色彩信息传递所通过的眼(视网膜)→外侧膝状体→初级视皮层→次级视皮层及之后的路径。

如果初级视皮层受到损伤的话,受损伤的位置所对应的视野中会有一部分欠缺,因为直到初级视皮层为止的路径中,每一步都有和视野区域一一对应的区域。研究人员还发现过一个有趣的现象:受到损伤后,如果在视野欠缺的区域有什么颜色醒目的物体,即便患者无法看到它,却还是会不自觉地把注意力转移到那个物体上。这被称作盲视现象,科学家们正在通过对猴子做实验来试图探究其奥秘。

负责特定颜色的神经元聚集在一起

初级视皮层的不同神经元对于特定的颜色会有更强的反应。红色、绿色、蓝色和黄色自不必说,就连橙色、黄绿色和紫色都有相对应的神经元。视野中的每一点大致对应初级视皮层中的1平方毫米的区域,这里聚集有多种的“颜色神经元”。

初级视皮层接收到的信号会传导到位于大脑下侧的路径。这一路径所处的V2(次级视皮层)和hV4(人类四级视皮层)上也有大量的颜色神经元。hV4的前方区域也是与色觉相关的重要区域,但构成和路径还不甚清楚。

有报告称,hV4及其附近区域受到损伤的患者仍拥有正常的视力,但是却会损伤色觉,甚至有完全看不到颜色的病例。可见,色觉中枢的一部分就在hV4及其前方区域。

(本文发表于《科学世界》2016年3期)

请 登录 发表评论