下面,我们就来介绍一下色觉异常以及除人类以外动物的独特色觉机制。引发色觉异常的关键就在于记录有视蛋白构造(准确来说是约350个氨基酸的排列顺序)信息的视蛋白基因。

人类的视蛋白基因有4种

视锥细胞也好视杆细胞也罢,都和人体内大多数其他细胞一样拥有细胞核,其中保存有记录着两万多个基因的DNA(脱氧核糖核酸)。在细胞分裂时,可以观察到DNA形成23~24种棒状的形态,即染色体。其中X染色体的端点上有在L视锥细胞中发挥作用的红色视蛋白基因和在M视锥细胞中发挥作用的绿色视蛋白基因。在S视锥细胞中发挥作用的蓝色视蛋白基因位于7号染色体上,在视杆细胞中发挥作用的视蛋白(视紫红质)的基因位于3号染色体上。视网膜上就密密麻麻地排列着让这4种基因发挥作用的各类细胞。

实际上,对于遗传基因的数量来说,即便都是被诊断为色觉正常的人之间也会有个体差异。对72名日本人的调查结果显示,38%的人有1个绿色视蛋白基因,而40%的人有2个,18%的人有3个,4%的人有4个甚至更多。

男性没有备用的X染色体,而女性却有

如果某个视蛋白基因完全缺失或是不能充分发挥其机能的话,人就会患上先天性色觉异常。几乎所有先天性色觉异常的原因都在于红色视蛋白基因或绿色视蛋白基因的异常,而因蓝色视蛋白基因或视紫红质基因而导致的先天性色觉异常病例则十分罕见。

一般来说,男性中约有8%患有先天性色觉异常,而女性只有0.5%;在日本,男性的先天性色觉异常比例为5%,女性为0.2%,男性是女性的约25倍。造成这样差距的原因在于红色视蛋白基因与绿色视蛋白基因所在的X染色体是跟性别相关的性染色体,男性只有一条,而女性则有两条。

先天性色觉异常的形成机制

先天性色觉异常的形成机制

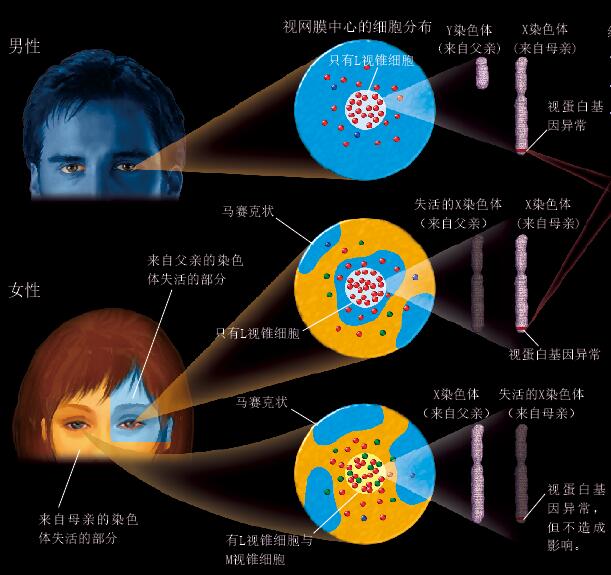

男性先天性色觉异常的情况下,视网膜上可能没有L视锥细胞(绘图中的红点)或M视锥细胞(绿点),因此不能发挥正常的视网膜机能(另外,蓝点代表S视锥细胞)。因为只有一个X染色体,所以其上的视蛋白基因如果异常,就会对身体造成可见的影响。

女性先天性色觉异常的情况下,即便视网膜上大部分是视蛋白基因异常的X染色体失活而产生的正常区域(橙色区域),但偶尔也可能有视蛋白基因异常的X染色体未失活而产生的区域(蓝色区域),因此,导致视网膜上没有L视锥细胞或M视锥细胞而不能发挥正常的视网膜机能。在本图中,她的右眼拥有正常的色觉,而左眼则色觉异常(实际上确有这样的例子)。此外,本示例中绿色视蛋白基因的一部分被红色视蛋白基因所替换,因而不能正常发挥作用(没有M视锥细胞)。

男性从母亲那里获得一条X染色体,从父亲那里获得一条Y染色体,而女性是从双亲那里各获得一条X染色体。因此可以说男性没有备用的X染色体,一旦唯一的那条X染色体上的红色或绿色视蛋白基因出现异常的话,身体就会直接受到其影响。

另一方面,女性虽然有两条X染色体,但在每一个体细胞中,都会随机选出一条X染色体失活。因此,包括视网膜在内的各种身体组织中,来自父亲的X染色体失活的细胞和来自母亲的X染色体失活的细胞都是混杂在一起的,就如同马赛克一般。所以,只有当来自父亲或母亲的X染色体上的视蛋白基因异常,且该异常染色体没有失活的细胞恰好聚集于视网膜的中心时,才会产生色觉异常。显然其概率与男性相比要低得多。

多样的色觉:吸收紫外线的视蛋白与颜色“过滤器”

我们人类以外的动物的视蛋白基因更为多样。人类能够看到波长仅有400纳米的紫色,而有些动物则拥有能够吸收波长更短的紫外线的视蛋白。包括青鳉鱼(鱼类)、青蛙(两栖类)、乌龟(爬行类)和乌鸦(鸟类)在内的脊椎动物中有很多都能看见紫外线。

实际上,普遍认为人类现在的蓝色视蛋白曾经是能够吸收紫外线的。在哺乳类动物进化过程初期分化出的有袋类和啮齿类(比如老鼠)动物就拥有能够吸收紫外线的视蛋白;而人、狗、猫、猪等动物则只有能够吸收蓝光的视蛋白。科学家们推测其原因在于大约6500万年前,我们祖先身上的能够吸收紫外线的视蛋白因为某些原因逐渐偏向于吸收波长更长而接近于蓝色的光。

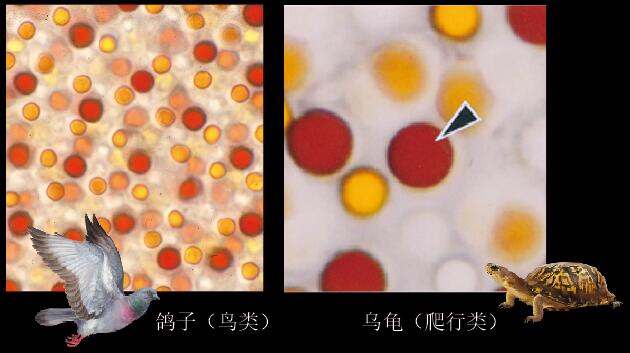

此外,有很多动物拥有为了提高色觉机能而形成了独特构造的视锥细胞(详见右上角图)。比如说鸽子和乌龟有着名为油滴的带颜色的球状脂质构造,它起到颜色“过滤器”的作用。昆虫虽然没有油滴,但也拥有起类似作用的色素。

鸽子和乌龟的颜色“过滤器”

油滴在视锥细胞中,能够将通过的光的一部分波长吸收,同时也能起到聚光的凸透镜的作用,所以普遍认为它能够有效提高视觉和色觉能力。左侧为鸽子的视网膜图像,可以看到呈红、黄、橙色的油滴。每个直径约为1~1.5微米。

右侧为乌龟的油滴。箭头指向的红色油滴直径接近10微米,另外也有人发现过呈橙色、浅绿色和透明的油滴。顺带一提,互补色的机制就是科学家们通过研究乌龟的视网膜而发现并于1986年提出的。

视蛋白基因以及能够令这些基因发挥作用的视细胞种类越多,未必能够看到更多的色彩。2014年刊登于《自然》上的一篇论文表示,作为鲜美食材而广为人知的甲壳类动物虾蛄拥有12种视细胞,却连波长相差12~25纳米的两种颜色都不能区分。相比之下,在最佳情况下,有的人甚至能够区分波长差仅有1纳米的颜色。这似乎是因为虾蛄的视细胞与人类不同,在观察颜色时不会比较不同细胞间的反应。总而言之,虽然都叫色觉,但不同动物所看到的世界,其实是千差万别的。

(本文发表于《科学世界》2016年3期)

请 登录 发表评论