雏莺初啼

加扎尼加走上裂脑研究之路可以说纯出偶然。1960年,他还是地处美国东北角的达特茅斯学院的一名学生。这年暑假他申请到位于美国西南角的加州理工学院实习,原因是他想能接近在冬天刚遇到的一位女生,她家就在加州理工学院附近。另一个原因是,他一直对“脑究竟是如何实现其种种功能的?”这一问题怀有极大的兴趣,而有谁不知道加州理工学院在生物学和创新方面的名声呢?在回忆这段往事时,连他自己也讲不清主因究竟是哪一个。不过加州理工学院罗杰·斯佩里(Roger Sperry)教授在《科学美国人》上有关神经回路生长的一篇文章无疑也起了作用。

就这样,加扎尼加在暑假来到了斯佩里实验室。机缘凑巧,当时正值该实验室开始对裂脑动物进行研究,这些研究最终导致斯佩里荣获1981年的诺贝尔奖。所谓裂脑,就是通过手术切断联系大脑两半球的神经纤维束——胼胝体。他们想知道当把猫或猴子大脑的左右两半球分开以后,训练一侧半球学会某种行为,另一侧半球是否不用做任何训练也自然会学会这种行为。结果是否定的。加扎尼加被这一研究吸引住了,并立即投入其中。他想出了一种通过向兔子的一侧颈动脉注射麻醉剂使一侧半球陷入睡眠,而同时保持另一侧半球清醒的方法来研究这个问题,给斯佩里留下了很好的印象,因此第二年春天他就被加州理工学院生物系接受为研究生。

这次暑假之行,使加扎尼加对一个问题非常好奇:如果把人的胼胝体也断开的话,那会怎样?20世纪40年代初,美国罗彻斯特大学为了阻止癫痫大发作,在药石无效的情况下切断病人的胼胝体以阻断癫痫发作从一个半球扩展到另一个半球,大大减少了癫痫发作,术后也没有发现有什么副作用。然而斯佩里实验室发现裂脑猴的左手不知道它的右手正在干什么,那么裂脑病人会不会也有这种现象呢?加扎尼加决定对罗彻斯特的病人重做检查。他征得了这些病人的主刀医生的允许,筹措了一小笔经费,和斯佩里商讨了实验计划,还借到了必要的设备,但是当他真的到达罗彻斯特,医生却反悔了并要他离开。科学探索的道路上,除了研究本身的困难之外,种种人事和社会环境因素也会横生枝节。他不得不把对裂脑病人的实验推迟到大学毕业以后。

人脑中的胼胝体。图中把顶部的脑组织去掉了,以显示联系脑两侧的神经纤维。

就在加扎尼加到加州理工学院报到前不久,发现了一例天生没有胼胝体的小孩,他也并无异常,这更加深了人可能没有像动物那样的裂脑效应的看法。斯佩里知道他对裂脑人感兴趣,虽然对再研究裂脑人是否能得出什么新的结论并不抱多大希望,不过让一个新生去试一试并不会有多大损失,所以就指派他去观察裂脑病人是否有任何裂脑效应。这次的病人是一位名叫W.J.的当地人,他正在等待进行裂脑手术。

加扎尼加的任务是观察W.J.在胼胝体断开之后在行为上有没有什么变化。斯佩里并不是一位很容易相处的人,大概是加扎尼加实习时给他留下了好印象,从他进实验室后不久,就形成了两人每天讨论2个小时的习惯。每当加扎尼加对病人做试验以后,都要向斯佩里详细汇报,汇报的时间差不多和做试验的时间一样长,两人的思想融合在一起,相得益彰。虽然加扎尼加只是研究生,而斯佩里是大教授,但是因为斯佩里当时对于对人做研究还不太熟悉,所以加扎尼加倒成了他的参谋。这种深入讨论不知道进行了多少次。后来有人说加扎尼加是唯一一个能让斯佩里微笑的人。

首战告捷

要找出裂脑人的左右两半球在功能上有没有什么不同,传统的检查方法已经不管用了,必须另辟蹊径。加扎尼加设计了下面这样的实验:让病人注视屏幕正中的一个光点,然后在光点的一侧显示某个图片100毫秒,并要病人回答看到了什么。手术前对W.J.所做的检查表明他是正常的。手术切断了他的整个胼胝体和前联合(另一小束联结两半球的神经纤维束)。术后再测试,当在光点的右侧显示一个方块时,W.J.回答说他看到了一个方块;而当方块显示在光点的左侧时,W.J.说他什么也没有看见。这时加扎尼加心脏狂跳,后来他回忆说,当哥伦布发现新大陆时狂喜的心情大概也不过如此。“在同一个头颅里有两个心智在分别工作,一个会说话,而另一个则不会说话!”

接着,加扎尼加稍稍把试验做了一点改变,不再要求病人口头报告看到了什么,而是用手指(不论左右手)指点方块所在的位置。当方块显示在光点的右侧时,病人用他的右手正确地指点了方块的位置;而当方块显示在左侧时,他依然能够用他的左手正确指点位置,尽管他说他没有看到任何东西。这正是加扎尼加期望得到的结果。根据神经解剖学,他知道如果双眼直视正前方,那么在注视点右侧的半个视野都会投射到左半球的初级视皮层;而左半视野则投射到右半球。当胼胝体完整时,左右两半球能交换信息;而当胼胝体断开以后,就只能各行其事了。由于只有左半球有言语中枢,因此当右半视野中的对象信息传送到左半球时,会说话的左半球会讲看到了什么;而左半视野中的对象信息尽管传送到了右半球,但是不会说话的右半球无法用言语来表达,而能说话的左半球对此一无所知,只能说没有看见。但是右半球控制的左手却能够指点右半球看到的对象的位置!加扎尼加的这一工作开启了此后半个世纪的对裂脑人的研究。

当他把这一结果报告给斯佩里时,斯佩里非常感兴趣。不过当他试着写出论文初稿,斯佩里看后只是冷静地建议他去上一下写作课。第一次写作科学论文对谁都不是一件简单的事情。

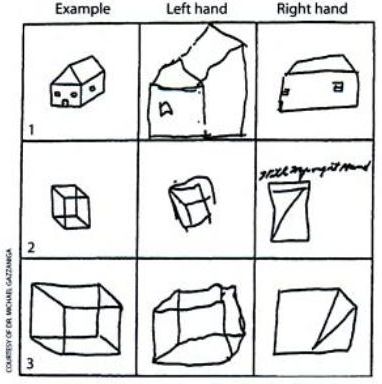

那么是不是有右半球擅长而左半球不行的事呢?加扎尼加把4块6个面上有不同图案的积木交给W.J.,要他把这4块积木排成样张所示的图形。W.J.的左手很好地完成了任务,而当他只用右手时却怎么也做不好,这时他的左手甚至要抢过来做。为了不让左手“抢功劳”,加扎尼加不得不让W.J.坐在自己的左手上。在处理空间关系上,右脑强过左脑!(上图)更有甚者,当放任病人的双手时,它们甚至互相拆台,就好像在病人的头颅里有两个不同的心智在互相斗争以实现自己的观点。这不禁使人想起金庸笔下周伯通的“双手互搏”之术:“这双手互搏之术却正是要人心有二用,而研习之时也正是从‘左手画方,右手画圆’起始。”巧的是,多年以后加扎尼加的一位裂脑病人J.W.还真的能做到“左手画方,右手画圆”。看来金庸先生还真有先见之明,不过条件是“老顽童”必须是一位裂脑病人! 裂脑病人分别只用左手(中间一列)和右手(右面一列)临摹样图(左面一列)所得到的结果。左手(右脑)能画出空间关系,而右手(左脑)则不行。

裂脑病人分别只用左手(中间一列)和右手(右面一列)临摹样图(左面一列)所得到的结果。左手(右脑)能画出空间关系,而右手(左脑)则不行。

(本文发表于《科学世界》2016年3期)

请 登录 发表评论