2012年10月25日,我国成功发射了第16颗“北斗”导航卫星,至此,“北斗”区域导航卫星星座建成,并将于2013年初向亚太大部分地区提供正式服务。

完成“5+5+4”

目前,60%以上的信息与定位应用,是与时间这个参数有关的。因此,具有定位和授时功能的卫星导航,不仅是重要的空间信息基础设施,而且已经与互联网、移动通信一道,构成了21世纪信息技术领域的三大主要技术。

“北斗”卫星导航系统建设,要分三个阶段实施。

第一阶段,用少量地球静止轨道卫星来进行试验,建设一个区域性的、有源的卫星导航系统。1994年,试验系统正式启动,2000年10月31日和12月21日,我国先后发射了第1、2颗试验卫星,这标志着试验系统的初步建成。从此,我国成为继美国、俄罗斯之后,第3个拥有自主卫星导航系统的国家。2003年5月25日,第3颗“北斗”导航试验卫星发射上天,进一步增强了“北斗”卫星导航试验系统的性能。

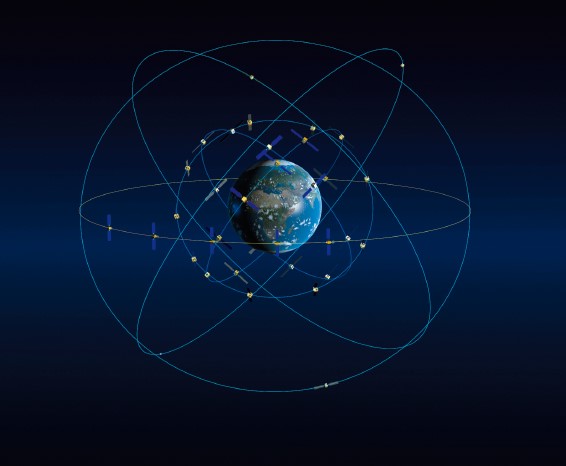

第二阶段,建设一个覆盖亚太大部分区域的无源卫星导航系统。从2007年起,我国开始发射“北斗”导航卫星,并于2011年12月27日开始向亚太地区用户提供试运行服务。到2012年10月,已经建成了由5颗地球静止轨道卫星、5颗倾斜地球同步轨道卫星(2颗在轨备份)和4颗中圆地球轨道卫星组成的“北斗”区域性导航卫星星座,其中5颗地球静止轨道卫星分别定点于东经58.75°、80°、110.5°、140°和160°。在这个星座中,5颗地球静止轨道卫星和5颗倾斜地球同步轨道卫星是核心,一旦有卫星失效或者处于在轨维修状态,4颗中圆轨道卫星可以起到部分替代作用。“北斗”导航卫星总设计师杨慧表示,对于限定区域的服务区而言,“5+5+4”的混合星座结构具有最佳的稳定性和经济性。

第三阶段,建设一个覆盖全球的无源卫星导航系统。到2020年,我国将建成“北斗”全球导航卫星星座,由5颗地球静止轨道卫星和30颗非地球静止轨道卫星组成。地球静止轨道的卫星不仅可增加卫星数量、提高导航定位精度,还能保留“北斗”导航试验卫星的通信功能。非地球静止轨道卫星中,包括27颗中圆地球轨道卫星和3颗倾斜地球同步轨道卫星。其中,中圆地球轨道卫星的轨道高度为21500公里,均匀分布在3个轨道面上,是卫星导航的主力;倾斜地球同步轨道卫星轨道高度36000公里,均匀分布在3个倾斜地球同步轨道面上,主要用于增加覆盖面。

到2020年,在全球性无源卫星导航系统中,“北斗”卫星导航系统将与美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧洲的“伽利略”(Galileo)呈现“四足鼎立”的局面。

由35颗卫星组成的“北斗”导航卫星星座,它们运行在3种轨道上。

博采众长创新多

在技术上,“北斗”实现了两大创新:首先是混合星座的构成,将全球服务和区域增强服务、一般服务和重点保障服务能力有机地组合在了一起;其次是把导航与通信紧密地结合起来,这种融合,可能成为将来新一代卫星导航系统的发展方向。

在中圆轨道卫星入轨方式和星座优化设计上,“北斗”没像GPS那样把卫星布置在6个轨道面上,而是与GLONASS一样,采用3个轨道面均匀分布的对称星座设计,这样有利于“一箭多星”发射,从而降低发射成本。“北斗”中圆轨道卫星采用“一箭多星”的发射方式,其他两种轨道卫星采用“一箭一星”的方式发射。在2012年,我国两次采用“一箭双星”方式,成功发射了4颗“北斗”中圆轨道卫星。

GPS、GLONASS的导航卫星星座都运行在中圆轨道。这种对称星座,轨道面均匀、相位也均匀,是覆盖全球的最优星座。而“北斗”导航卫星采用中圆轨道、地球静止轨道和倾斜地球同步轨道这3种混合轨道,能为用户提供更多的可见卫星,支持更长的连续观测时间,并达到更高的精度。

目前建成的“北斗”区域导航卫星星座,并不是以中圆轨道卫星为主的。这是因为区域导航主要是为中国提供服务,而中圆轨道卫星绕地球旋转,每天只有30%的时间位于中国上空,要满足区域导航服务的需求,就需要发射很多的中圆轨道卫星,而目前还达不到这个数量。因此,“北斗”区域导航卫星星座更多地采用了倾斜地球同步轨道卫星和地球静止轨道卫星。据有关专家介绍,运行在这两种轨道的卫星活动范围相对固定,其中地球静止轨道卫星的轨道倾角为0°,相对地面是不动的。但只用这一种卫星,在定位时也会有问题,因为它无法覆盖高纬度地区。而且,几颗地球静止轨道卫星有时会处于同一直线上,这样就不能计算定点的位置,所以还需要倾斜地球同步轨道卫星,这种卫星也是地球同步卫星,但轨道倾角是55°,轨迹呈8字形,有70%~80%的时间停留在中国上空。用倾斜地球同步轨道卫星进行定位,这在世界上还是第一次。

“北斗”全球卫星导航星座将以中圆轨道卫星为主,同时仍包括倾斜地球轨道卫星、地球静止轨道卫星。这3种轨道卫星在卫星平台、有效载荷上互有区别,在功能上也将各司其职。

(本文发表于《科学世界》2013年第1期)

请 登录 发表评论