幽门螺杆菌的感染者约占世界人口的一半。根据2002〜2004年的一项流行病学调查结果,在中国,自然人群幽门螺杆菌的感染率高达54.76%,据此推算,感染人口已超过7.5亿人。这种菌大约30年前被发现。当时人们普遍认为胃中是强酸环境,细菌是无法生存的,所以当从胃中发现这种菌时引起了人们很大的震惊。然而,更让人惊异的是,这种奇怪的细菌不仅能在胃的强酸环境中生存,而且还可能引发胃炎、胃溃疡,乃至胃癌。

吃饭时,我们也吃进了很多细菌,而我们的胃就是杀菌室。在胃的内壁存在着可以分泌盐酸的细胞,空腹时,胃中的酸度可以达到pH1(pH是酸度的单位,数值从0到14,数字越小酸度越大)。这可是能够溶化金属的强酸,在这种酸性下,细菌应该是被全部杀死的,所以人们认为没有细菌可以长久地生活在胃中。然而在1983年,科学家们发现了可以推翻这种定论的细菌:幽门螺杆菌。

在此之前,人们普遍认为不规律的饮食习惯或压力是产生胃炎或胃溃疡(自身产生的胃酸损伤胃壁)的原因。然而直到幽门螺杆菌被发现后,人们才知道,原来它才是导致胃炎或胃溃疡的真凶。

此外,最新研究揭示了幽门螺杆菌引发胃癌的原理,通过杀灭幽门螺杆菌可以降低胃癌风险。截至目前为止,幽门螺杆菌是惟一一种被认为是与癌症有关的细菌(黄曲霉菌能够产生具有强致癌性的黄曲霉素,但黄曲霉菌是真菌而不是细菌)。

幽门螺杆菌的发现,突破了人类的医学常识。它的发现者、澳大利亚医生罗宾·沃伦博士和巴里·马歇尔博士,也因此被授予了2005年诺贝尔生理学或医学奖。这里,我们为大家介绍一下他们两人发现幽门螺杆菌的一些轶事。

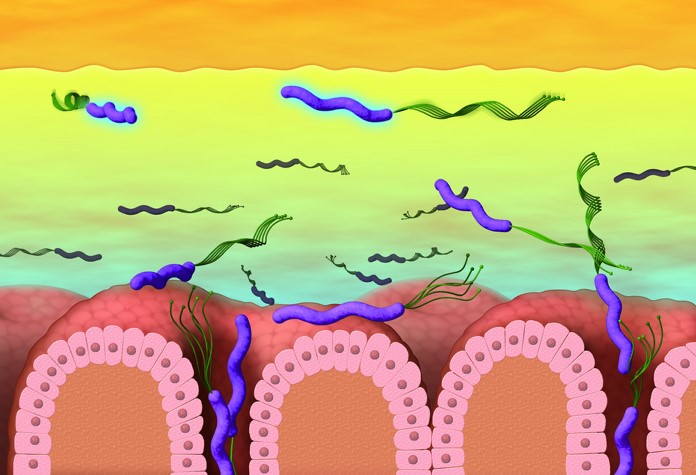

胃中幽门螺杆菌的想象图。紫色细长螺旋状的物体就是幽门螺杆菌。下面粉色的部分是胃壁。胃壁上覆盖着胃黏液。胃黏液上分布着强酸性(黄色)胃液。胃黏液中接近胃壁部分是中性的(蓝色),离胃壁越远酸性越高。幽门螺杆菌多存在于胃黏液中,体长约0.004毫米,通过回转的鞭毛在胃黏液中游动。

自己喝下幽门螺杆菌以证明其病原性

1979年,沃伦博士从胃炎患者的胃黏膜上取样,并通过显微镜观察。他发现,在大部分样品上都能发现一种外观呈螺旋状的细菌(螺菌)。沃伦博士认为,这种细菌也许就是引发胃炎的原因,但要得出这个结论,仅仅依据发现还是不够的。因为也有可能是其他原因先引发了胃炎,改变了局部的小环境,然后这些细菌才生存并定居下来。事实上1875年就有报告称胃中存在细菌,然而人们认为,这只是在取样观察过程中不慎混入了细菌而已,它们并不是原本居住在胃中的。

沃伦博士的共同研究者马歇尔博士,着手进行研究的下一步—“细菌培养”。他虽然使用了各种培养基,却一直没有成功。然而到了1982年,这种沉闷的局面突然被打破了。有一次,马歇尔博士休假,当他5天后回到办公室时,突然发现培养基中出现了约1毫米左右的很小的菌落。对幽门螺杆菌的培养成功了!原来,比起之前成功培养出的其他细菌,幽门螺杆菌的繁殖相对要慢一些,容易被误认为培养失败了。

随后,马歇尔博士让试验动物(包括猪)喝下这种细菌,但它们都没有出现胃炎。“有的细菌是只能使某一种动物感染的,”马歇尔博士想,“也许这种螺旋菌只能使人感染吧。”如何才能确认这一点呢?马歇尔博士决定拿自己做实验,他做好各种准备,然后从培养皿里刮了一些幽门螺杆菌菌落,搅在大约20毫升培养液里,一饮而尽。事后他承认,没尝出什么特异味道,感觉就跟喝纯培养基差不多。

几天后,马歇尔博士吃完饭后开始觉得不舒服。又过了两天,早上一睁眼,他就吐了。睡得迷迷糊糊的他冲进卫生间,还在想“我到底怎么了?”,“哦,我喝了细菌来着”⋯⋯当天,医院通过胃镜检查确认他患上了急性胃炎,并夹取了部分胃黏膜组织样品进行进一步检查。第二天,好消息传来,在这些样品中,果然检测出了大量的幽门螺杆菌。马歇尔博士本来没有胃炎,喝过含有幽门螺杆菌的培养液后迅速出现了胃炎,这就证明,这种螺旋形的细菌,真的就是胃炎的病原体。

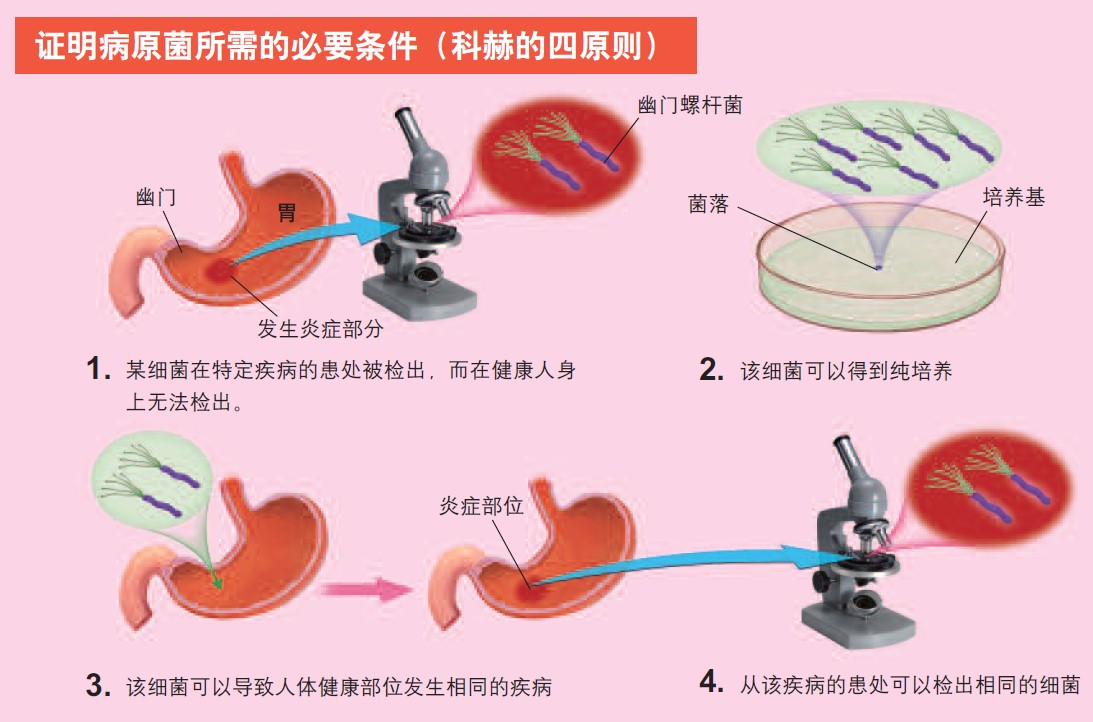

科赫原则是由德国细菌学家罗伯特·科赫(Robert Koch,1843〜1910年)提出的。如果某病原体满足全部四个条件,那么可以认定它就是导致某特定疾病的原因。对于幽门螺杆菌,虽然沃伦博士的观察满足了条件1,但是要满足条件2、3、4可不容易。马歇尔博士在休假时将培养基随意放置的偶然事件满足了条件2,他自己喝下幽门螺杆菌则满足了条件3和4。

(本文发表于《科学世界》2013年第1期)

请 登录 发表评论