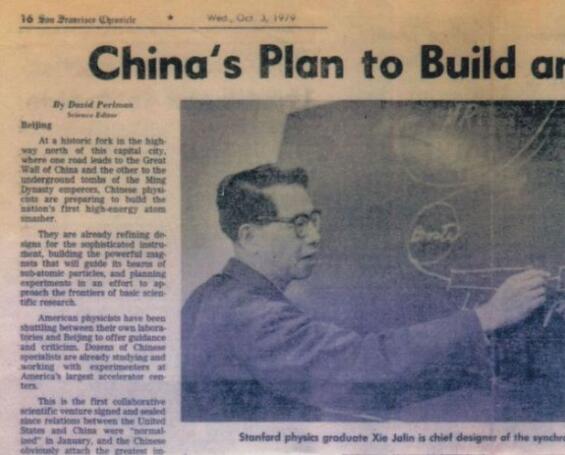

图:1979年10月3日,美国《旧金山日报》报道了谢家麟报告中国建造高能加速器的情况。

科学世界:当时谢先生的工作主要是什么?您和谢先生带队到美国进行了3个月的考察,此行的目的是什么?

张厚英:谢家麟是起关键作用的,他是一个学科带头人,另外还有我国著名的高能物理学者朱洪元先生从理论的角度协助他。如果没有这样一个人,就群龙无首了。国内外的意见、所里专家的意见很不一致,技术难度又非常高,而且前期工作都是按照质子加速器来准备的,现在不做质子加速器了,可以想象有多难。

到我来高能物理所的时候已经有了一些方案设计。我1982年去的,1983年决定建造正负电子对撞机。因为当时国内计算机水平不够,买个相当于486的计算机都困难,这在美国是禁运产品,中国购买要经过美国控制,所谓“巴黎统筹组织”。所以我们要到美国设计。所里抽调一些骨干,当时组织了21个人的队伍,由谢家麟和我带队,谢先生在技术上总负责,我主要是负责行政管理,做对撞机的初步设计,有搞磁铁的、搞直线的、搞探测器的……各方面专业精英,在美国专家配合下,在国内专家协同下,以我们为主,完成了初步设计。

那次去美国,我们把所有的参数都定下来了,包括总指标以及每个磁铁的参数等,回来我们再进一步强化。3个月时间,最后把初步设计完成了,这样才真正完成了加速器的设计。

科学世界:北京正负电子对撞机的亮度是世界第一吗?

张厚英:应当说,在2.2~2.8GeV能区范围内,北京正负电子对撞机亮度是最高的。我们在设计之初的目标亮度是每平方厘米每秒1030,亮度指数对于加速器来说是非常重要的指标,对撞机都有自己最佳的亮度范围,欧洲核子中心的大型强子对撞机(LHC)在76GeV这个工作能区是最亮的,到我们这个能区范围内,LHC的亮度就降下来了,所以说在2.2~2.8GeV这个能区范围里我们是世界第一。每平方厘米每秒1030代表了每秒粒子通过的密度,也就是束流密度,密度越高,亮度越亮。

美国的一个SPEAR加速器关掉了,是因为它的亮度为每平方厘米每秒1029,差一次方是什么概念呢?他们做10个月的对撞工作,我们1个月就可以完成了,密度差10倍。世界上这一能区的对撞机在我们建成以后有的就关掉了,按国际惯例,加速器运行都是开门合作的,所以我们每年都会接待许多国家的科学家来合作。这个大家伙真费电啊,20世纪80年代,加速器运行一天的电费就是两万块钱,当然现在远超此数了。

科学世界:能否谈谈您眼中的谢家麟?

张厚英:谢先生是一位加速器研究方面真正的学科带头人。回国就做了一台30MeV的电子加速器。他不仅学识渊博,还培养带领我们一大批科学家和工程技术专家,他的爱国情怀影响着一代人。谢先生每次都会特别谦逊地说工作是大家做的,我对他这点是非常非常敬佩的。

研制高能正负电子对撞机,是一项技术庞杂的系统工程,需要组织庞大的技术队伍和全国各部门的大力协同,所以组织工作非常重要。谢先生这样的大科学家又能身先士卒地将管理工作引向科学化的轨道。

他还有个说法叫“由粗渐精”。什么事情想一步把它做成是不行的,开始的时候谁也不敢说就一定能一步建成一个完美加速器。先开始能从“粗”逐步做就可行了。粗不要紧,但是要渐精、细化、完成,这句话是他老师告诉他的,让他很受益。

谢先生还特别强调一个叫CPM的计划,这是国际上通用的节点计划,直译出来又叫“关键路线法”。我们搞一个工程不能杂乱无章,脚踩西瓜皮滑到哪儿算哪儿。计划的进度不好掌握:本来复杂的项目,因为我们投入了特别多的关注,可能完成得很好;本来简单的项目,可能最后是影响工程进度的。整个计划要齐头并进,最后一起达到终点,就算是10个都到达了,有两个没到达,整个工程就完成不了。这在当时推行起来是非常困难的,有技术上的问题,也有一些认识上的问题。我在谢先生的指导下,协助他步步推行,结果非常好。在这一过程中,我向谢先生学习了很多东西,所以他不仅是我们的一位好老师,也是我们学习和做人的楷模。我非常敬重他。

生活中,谢先生是非常好的一个人,对人对事从来无所求。20世纪80年代,他在所里住的房子,下面是个大门洞,冬天特别冷,他也不在意。我们特批给他买了一个电炉子。在美国的时候,我们住在一个科学家住的活动房子里,谢先生睡眠不好,我们就特别注意,为了不影响他休息,特别采取一些措施,这些区区小事直到现在他还跟我道谢。

(本文发表于《科学世界》2012年第4期)

请 登录 发表评论