2012年3月8日,大亚湾中微子实验国际合作组宣布发现了第三种中微子振荡并精确测量到其振荡几率。李政道先生评价道:“这是物理学上具有重要基础意义的一项重大成就”。那么,到底什么是第三种中微子振荡?科学家们是如何发现它的?这个发现对物理学的意义是什么?

2012年3月8日,大亚湾中微子实验国际合作组宣布发现了一种新的中微子振荡,并测量到其振荡几率。这一发现受到了全球科学家,尤其是物理学家们的关注,也再次引发了广大科学爱好者对中微子的兴趣。

很多人开始了解中微子是在2002年,那一年美国科学家雷蒙德·戴维斯(Raymond Davis Jr.)和日本科学家小柴昌俊(Masatoshi Koshiba)因在中微子研究方面的贡献而获得诺贝尔物理学奖。那么,这次大亚湾中微子实验的发现与戴维斯和小柴昌俊当年的研究之间有什么关系?大亚湾实验室的中微子探测实验是如何进行的?这次发现的意义是什么?

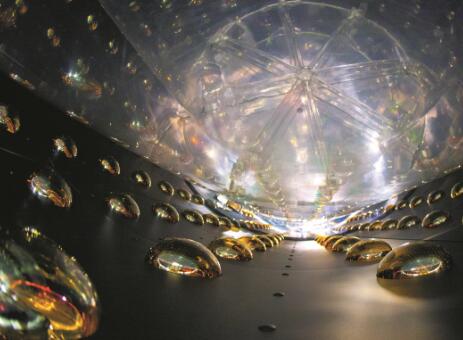

图:大亚湾中微子探测器内部

中微子的提出和发现

在微观的量子世界中,能量的吸收和发射是不连续的。根据量子力学理论,原子核外的电子只能在特定的、分立的轨道上运动,各个轨道上的电子具有分立的能量,即处于不同的能级。电子可以吸收能量从低能级跃迁到高能级,或者从高能级跃迁到低能级,同时以辐射的形式放出能量。因为能级是不连续(即量子化)的,所以原子核在不同能级间跃迁时,释放出的α射线和γ射线其能谱都是不连续的。奇怪的是,实验发现物质在β衰变过程中释放出的β射线(即电子)的能谱却是连续的,而且电子只带走了一部分能量,还有一部分能量失踪了。1930年,奥地利物理学家沃尔夫冈·泡利(Wolfgang Pauli)为了解释这个现象,提出假设,认为β衰变还产生了一种电中性的粒子,带走了部分动能。后来意大利物理学家恩里科·费米(Enrico Fermi)将之命名为Neutrino(意大利语的意思是“小的电中性粒子”),就是中微子。

中微子不带电,质量极小,主要只参与弱相互作用。100亿个中微子中只有一个会与物质发生反应,因此,虽然它们无处不在,却很难被探测到。1941年,我国物理学家王淦昌提出了一种间接探测中微子的方法。几年后,美国物理学家阿伦(J.S.Allen)按王淦昌的方法完成了实验。

在其后几十年的研究中,科学家设计了各种巧妙的实验方法,不但直接探测到中微子的存在,而且发现中微子有3种类型,又称为3种“味”(flavour)。1956年,克莱德·柯温(Clyde Cowan)与弗雷德里克·莱因斯(Frederick Reines)通过逆β衰变过程第一次从实验上探测到来自核反应堆的反电子中微子。1962年,美国物理学家利昂·马克思·莱德曼(Leon Max Lederman)、梅尔文·施瓦茨(Melvin Schwartz)与杰克·斯坦伯格(Jack Steinberger)等人发现了第二类中微子,即μ中微子,证实这种中微子与β衰变产生的中微子(称为电子中微子)不同。到了2000年,美国费米国家实验室又发现了第三类中微子,即τ中微子。

(本文发表于《科学世界》2012年第5期)

请 登录 发表评论