中微子丢失之谜与中微子振荡

宇宙中的中微子数量巨大,且无所不在。每秒钟通过我们眼睛的中微子就数以亿计。中微子是通过各种各样的途径产生的。宇宙大爆炸、超新星爆发、恒星内部的核反应、高能宇宙线与地球大气分子发生碰撞、地球上的物质自发或诱发衰变等都会产生中微子。不同途径产生的中微子,其能量不同。40多年来,科学家使用不同的探测器对各能量级的中微子进行测量。

1968年,戴维斯等人在美国南达科他州胡姆斯塔克(Homestake)的地下金矿中建造了一个大型中微子探测器,利用巨桶中的615吨四氯乙烯液体来捕捉钻入地下1500米深处的中微子。实验发现,探测到的来自太阳的中微子只有标准太阳模型的预测值的1/3,被称为“太阳中微子丢失”之谜。这实际上是人类第一次观测到与中微子振荡有关的现象,但当时还无法对其进行解释。

中微子振荡是一个有趣的量子力学现象,起源于微观粒子的波粒二象性。1957年,理论物理学家布鲁诺·庞蒂科夫(Bruno Pontecorvo)提出猜想,认为特定味的某一种中微子可以转化为不同的味。人们所探测到的中微子可能处于哪个味,由其传播中不断改变的波形决定。打个简单的比方:让我们想象一个不断摆动的单摆,在摆动的同时这个单摆整体还在进行直线运动。单摆摆动的2个最高点可以比作中微子的2个不同的味,一边前进一边摆动的单摆就像一边飞行一边在2个味之间振荡的中微子。当中微子被我们探测到时,它会处于哪一个味?就相当于说,当单摆前进到空间某一点时,它会摆到哪一个点?这就与其振荡周期和飞行距离等有关了。

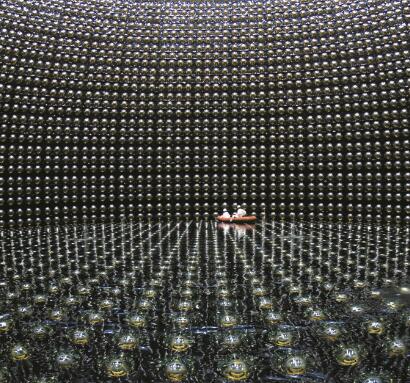

1982年,小柴昌俊在日本一个深达1000米的废弃砷矿中领导建造了神冈探测器。20世纪90年代,神冈探测器经过改造,名为超级神冈探测器(Super-Kamiokande),容量扩大了10倍,其主要部分是一个高41.4米、直径39.3米的圆柱形容器,装着5万吨高纯水,内壁上安装有11200个光电倍增管。它能利用中微子在水中产生的切连科夫辐射(Cherenkov Radiation)来探测中微子,并且测量其入射方向,研究中微子缺失问题。切连科夫辐射是介质中物体的运动速度超过该介质中的光速时,介质中的极化电流发出的一种电磁辐射,其特征是蓝色辉光。针对切连科夫辐射设计出的探测器可以检测辐射的强度和方位,从而探测出高能粒子及其入射方向。

图:超级神冈探测器内部

1998年,小柴昌俊的学生们发表了超级神冈实验的大气中微子测量结果,给出中微子振荡的首个确切证据,认为中微子在3种不同味之间是可以相互转换的,这也表明中微子是有质量的。他们探测了宇宙线与地面上空20公里处的大气层中各种粒子发生碰撞产生的μ中微子。实验发现,从上方进入探测器的大气中微子和从地球另一面产生、穿过整个地球后从下方进入探测器的大气中微子存在数量上的差异,且都少于理论值。经过分析和计算,他们推断一部分大气中微子产生后,在到达探测器的途中发生了振荡现象,即从μ中微子转变为检测不到的τ中微子,且转变的比例与中微子走过的距离有关。

2001年,加拿大萨德伯里中微子观测站(Sudbury Neutrino Observatory,简称SNO)的探测结果证实了太阳中微子在到达地球途中发生了振荡。SNO位于加拿大安大略省2000米深的镍矿中,主要部分是一个直径12米的球形容器,里面装有1000吨重水(D2O)。科学家们研究发现,当中微子碰到重水的原子核后会弹开,然后再碰到另一个重水的原子核时会与之反应,变成氚的原子核,同时放出γ射线。因为所有3种中微子都会发生这样的反应,所以只要探测γ射线的数量,就可以知道中微子的总量。这是科学家首次找到同时测出所有3种中微子的方法。根据SNO的测量结果,3种中微子的总流量与标准太阳模型的预言相符合,这就解释了太阳中微子丢失之谜。如果有一束纯的电子中微子在太阳内部产生,那么当它达到地球时,其中的一部分就会通过振荡变为μ中微子和τ中微子。

2001年,日本东北大学的铃木厚人(Atsuto Suzuki)教授领导建成了KamLAND探测器。这是世界上最大的液体闪烁探测器,可以测量周围180公里内日本和韩国20多个核电站反应堆产生的中微子。KamLAND还可以探测太阳中微子、地质中微子、超新星中微子等。2002年,他们发现,约40%的反应堆中微子丢失了。而反应堆产生的反电子中微子和太阳产生的电子中微子种类相同,因此这也印证了太阳中微子振荡的现象。

(本文发表于《科学世界》2012年第5期)

请 登录 发表评论