碱性干电池为什么不能充电?

一次性电池比如说碱性干电池和锌锰干电池为什么不能充电呢?从结论上说它们并非完全不能充电。因为给电池充电需要在电池内部发生与放电相反的化学反应,将电池内部的成分恢复到使用之前的“原先的状态”。对于碱性干电池和锌锰干电池来说,在充电(复原)反应的过程中无论如何都会产生氢气或者氯气(气体)。产生的气体就很难再次利用于反应之中。所以,反复进行几次充放电就几乎不能复原了。

另外,一次电池是按照一次性用光来设计的,所以它的结构还承受不了充电后产生的气体的压力。其结果就是充电后很可能会产生“内部压力升高而爆炸”、“放热”等一系列意想不到的问题。虽然现在也有一些号称可以给一次性电池充电的不正规的充电器在卖,但是电池生产厂商却不认可它们的使用。

何谓电池的容量?

充电电池上一般都标有容量。电池的容量是用多少毫安(mA)的电流流过多少小时(h)来表示的。镍氢电池的上面一般都标记有“1000mAh”或“2500mAh”等字样。例如,1000mAh的电池容量(静电容量)是指用100毫安的电流能放电10小时。即便是大小相同的电池也会有不同的容量,所以,在购买电池的时候一定要确认好容量。

装载在智能手机上的锂离子电池容量一般在1500mAh左右。只是,在使用智能手机时感受到的“待机时间”不仅仅由电池的容量来决定,还有非常重要的一点就是如何节能地启动智能手机内部的单元。

锂电池的开发曾经很难

锂离子电池也是二次电池,它比镍氢电池的体积小但容量大(能量密度高),电压是镍氢电池的3倍之高。因此,用几节镍氢电池才能带动起来的移动设备,用锂离子电池或许只需要1节即可。现今,智能手机、数码相机和笔记本电脑都已实现小型化和轻型化,可以说它们的实现都归功于锂离子电池的发明。

说起来,锂是离子化倾向(变为阳离子的容易度)最大、质量最轻的金属,所以它被认为是电池高电压化、小型化和轻型化必不可少的负极元素。

另外,金属锂的活动性很强,只需要一点点量的锂,与水分接触后都会剧烈发热,同时还会产生氢气,引发火灾危险。正因为如此,使用金属锂做负极的一次性电池从大约40年前起就已经上市了,但用在二次电池上却被认为很危险,几乎难以实现。

如果将金属锂应用于二次电池的负极,那么在充电的过程中,金属锂的负极表面上就会形成细小的呈须状的锂结晶(树枝状结晶)。众所周知,这种结晶跟正极相连很容易产生短路。如果不解决这个问题,它就会成为电池发热乃至引起火灾事故发生的原因。但是,在20世纪80年代,随着数码相机的便携化和手机的出现,开发可多次充放电、能量密度高的电池已成共识。

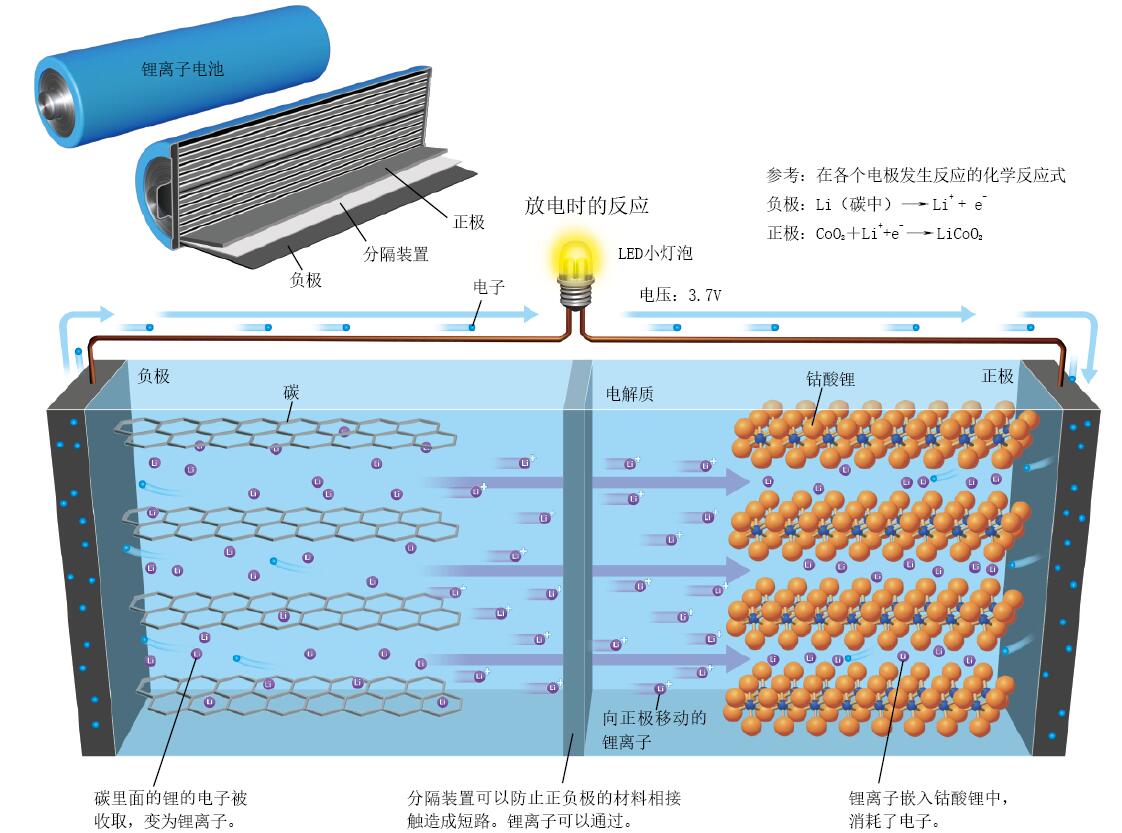

锂离子电池的出现,缘于日本旭化成株式会社的吉野彰博士,他首先考虑如何将导电塑料“聚乙炔”用作电池的负极。为使聚乙炔做电池的负极,制造出高性能的锂二次电池,就有必要在正极加入锂。1982年,正在英国牛津大学留学的水岛公一博士恰好发表了关于嵌入锂的正极材料(钴酸锂)的论文,这正是吉野博士一直想要找的材料。这种正极材料成为一个突破口,吉野博士因此而想到了现在的锂离子电池的原型。被开发出来的锂离子电池中,电解质没有用水溶液,而是用了有机溶剂。在负极不是将金属锂而是将锂原子嵌入碳(C)中,通过这样来抑制锂的活动性,提高了电池的安全性。

锂离子电池存在的问题

但是,使用有机溶剂电解质也存在风险。有机溶剂遇到高温就会燃烧。因此,一旦在电池内部发生短路,温度就会升高,电池就会起火。

事实上装载到手机或者智能手机上的锂离子电池发生膨胀的现象也时有发生。这是在电池内部产生了气体导致的。另外,可能很多人也都经历过正在使用的手机热得烫手。

锂离子电池虽然没有使用金属形态的锂,但是,如果长时间反复进行充放电的话,在负极的表面上就会形成须状的锂的结晶。这样的结晶到达正极发生短路的危险性虽然不高,但也不是绝对不会发生。并且,到现在还没有发现完全抑制这种结晶形成的办法。因此,即使电池本身没有什么生产质量上的问题,产生气体、发热起火等事故也会偶有发生。

众所周知,如果过度充电,正极就很容易产生氧而变成不稳定的状态。氧一旦产生,有机溶剂就会发生氧化反应产生热,变得更加易于燃烧。虽然也受到使用条件的约束,但是一般来说锂离子电池一旦超过150℃,发热起火的危险性就很高了。

最强电池——锂离子电池的结构是什么?

锂离子电池(根据用途的不同材料也有微小的差异,这里描述的是一般材料)的正极使用了钴酸锂,负极使用了碳(C)。锂离子在层状构造的碳和层状构造的钴酸锂之间转移,通过这样实现充放电。放电时,负极中的锂放出电子,变为锂离子脱嵌。锂离子移动到正极后得到电子被嵌入,这样就产生电流。充电时则会发生与之相反的反应。

(本文发表于《科学世界》2016年第4期)

请 登录 发表评论