在宇宙空间探测引力波,揭示宇宙诞生之谜

LIGO和神乐都拥有长长的干涉臂,其长度分别为4公里和3公里。激光干涉仪的干涉臂越长,捕捉微小引力波的能力越强。因此,有些国家计划向宇宙发射引力波探测器,将干涉臂的长度大幅度延长。欧洲空间局(ESA)正在实施的“eLISA计划”(参照左下图)是最具代表性的一个例子。eLISA的主要探测对象是位于星系中心的巨大黑洞的碰撞合并等。

目前,日本的东京大学、京都大学等机构正在就“DECIGO计划”进行探讨。该计划欲在宇宙空间里设置3个彼此相距1000公里的探测器,探测频率为0.1~10赫兹的引力波,是高于eLISA、低于地面探测器的中间范围。

DECICO的最大目标是探测来自初始宇宙的引力波。在诞生之初,宇宙空间从远远小于原子的尺寸,瞬间急剧膨胀成一个“庞然大物”,经历了一个暴胀的过程。研究认为,宇宙在暴胀时释放出了强大的引力波,即便在138亿年后的今天,这些引力波依然在茫茫宇宙中不断蔓延。如果人类能够探测到宇宙暴胀阶段发射的原初引力波的话,就有可能直接了解宇宙诞生之初的情形。

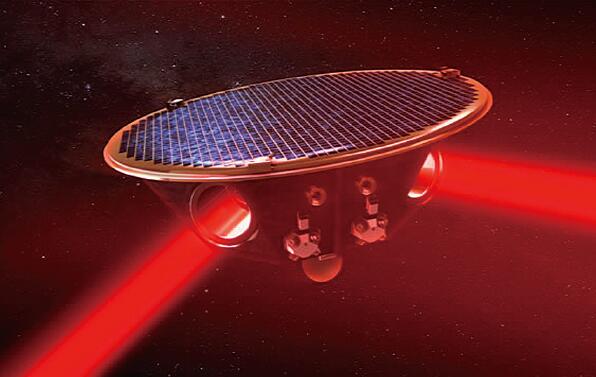

图2. 宇宙引力波望远镜eLISA

图片为欧洲计划建造的宇宙引力波望远镜“eLISA”的想象图。计划设置3台探测器,两两之间形成相距100万公里的干涉臂,之间用激光连接。若有引力波通过,设备之间的距离会发生极其微小的变化。该望远镜将通过准确测量设备间的距离来探测引力波。探测对象为在地面上很难探测的频率低于0.1赫兹(相当于每10秒振动1次)的引力波。2015年12月,欧洲空间局发射了“LISA探路者”,以测试在宇宙空间精密控制姿势的可靠性。

用引力波替代光来“观察”宇宙

到目前为止,人类主要利用电磁波进行天文观测。电磁波是光的同义词,根据波长可分为无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等。

自意大利天文学家伽利略(1564~1642)在17世纪初最早利用望远镜观测天体以来,人类一直利用可见光进行天文观测。近年来,随着技术的发展,天文学家开始利用各种各样的电磁波进行天文观测,他们借助于地面望远镜和发射到宇宙空间的天文卫星来捕获天体发出的电磁波,从而揭示了众多的宇宙之谜。

与电磁波一样,引力波也是一种波。LIGO探测到的引力波中也携带着波源天体的信息,根据这些信息能够计算出合并黑洞的具体质量。而且,引力波的形成机制与电磁波不同,有可能携带着用电磁波观测无法获知的信息。因此,科学家期待着引力波探测能开辟引力波天文学的新时代。

能够穿透所有的物质是引力波的一大特征。即便在探测器上看到的引力波发射源位于地球的背面,引力波也能“毫不客气”地穿透地球,通过探测器。

利用引力波的这一特点,或许可以为天文学研究带来前所未有的新机遇。例如,观测恒星大爆炸(超新星爆发)。引发爆炸的冲击波的发射源位于恒星内部,用可见光观测的话,外层气体将挡住光,导致光无法穿透内部(光不能直接从内部透出来)。

不过,超新星爆发时,其核心释放的引力波能透过外层气体,抵达地球。如今,人类对超新星爆发的机制完全不了解,在不远的将来,或许可以通过探测引力波找到揭示这一谜团的突破口。

在爱因斯坦提出引力波预言100年之后,人类终于直接探测到了引力波。这一历史性的发现将开辟天文学研究的新时代。实际上,LIGO好像仅仅使用了设计性能的大约1/3就探测到了引力波,说不定今后还能够更加频繁地探测到引力波呢。引力波探测或将解开那些用光无法解开的宇宙之谜,我们期待着这一天的到来。

(本文发表于《科学世界》2016年第4期)

请 登录 发表评论