撰文/李春来、左维、张舟斌、曾兴国

嫦娥三号着陆区月球地名

我国首个月球软着陆器嫦娥三号于2013年12月14日(北京时间)成功着陆在雨海地区虹湾东部,着陆点经纬度为19.51°W,44.12°N,高程为-2615米。此次成功落月,是20世纪六七十年代阿波罗成功登月之后的四十余年里,人类探测器实现的唯一一次月球软着陆,这也使得我国成为继美国和苏联之后第3个实现月面软着陆的国家。2013年12月15日(北京时间),玉兔号月球车与嫦娥三号着陆器成功分离,在着陆区域陆续开展了“巡天、观地、测月”的科学探测活动,获取了大量的科学数据。嫦娥三号任务成功实现了我国航天器首次在地外天体软着陆和巡视勘察。

为规范统一嫦娥三号着陆区地理实体的名称,促进科学研究和学术交流,地面应用系统在2014年开展了月球地名标准化和系统命名工作,利用嫦娥三号地形地貌相机、全景相机和降落相机获取的着陆区形貌影像数据编制完成了《嫦娥三号着陆区形貌命名建议书》,建议书中推荐了16个嫦娥三号月球着陆区月球地理实体命名,其中着陆点建议以我国古代神话中“嫦娥和玉兔居住的宫殿”——广寒宫命名,着陆区附近其他地理实体名建议以我国古代星图中的“三垣四象二十八宿”的星官名字来进行命名。2015年6月,由中国科学院月球与深空探测总体部向国际天文学联合会(IAU)正式提出了命名嫦娥三号着陆区形貌的申请,经过近半年的逐级审议,IAU于2015年10月5日在其官网上向国际社会公布:正式批准中国嫦娥三号着陆区4项“月球地理实体命名”,将嫦娥三号探测器和玉兔号月球车仔细勘探过的一片区域命名为“广寒宫”,附近三个撞击坑分别命名为“紫微”、“天市”和“太微”。这种采用中国古代天文成就来命名我国当代月球探测成果的方式,既符合命名原则,又不容易引起歧义和争论,更重要的是表示了对我国古代天文工作者和天文科技成就的敬意。

4个命名的月球地理实体

命名的“紫微”、“天市”和“太微”为紧邻“广寒宫”(嫦娥三号着陆区域)的3个较大的环形坑,直径分别为420米、470米和480米。命名取自我国古代天文星图中的“三垣”,即“紫微垣”“天市垣”和“太微垣”,用以在较大尺度上辨识嫦娥三号着陆点的位置。

“三垣”所处的月表区域位于雨海北部地区的月海平原,向北约41千米处为拉普拉斯F环形坑,这也是距离该区域最近的已命名地貌,向北约120千米即为雷克蒂山脉。整个区域在较大尺度范围内呈现出狭窄、修长、绵延的特征,表现为海岭地貌,整体地势较为平坦,呈西高东低的趋势,平均高程在-2640米以下,最低点位于天市环形坑的底部,约-2674米。区域具有较低的反照率,呈现出明显的暗色,在地质上属高钛玄武岩分布区,地质年龄为较年轻的爱拉托逊纪。

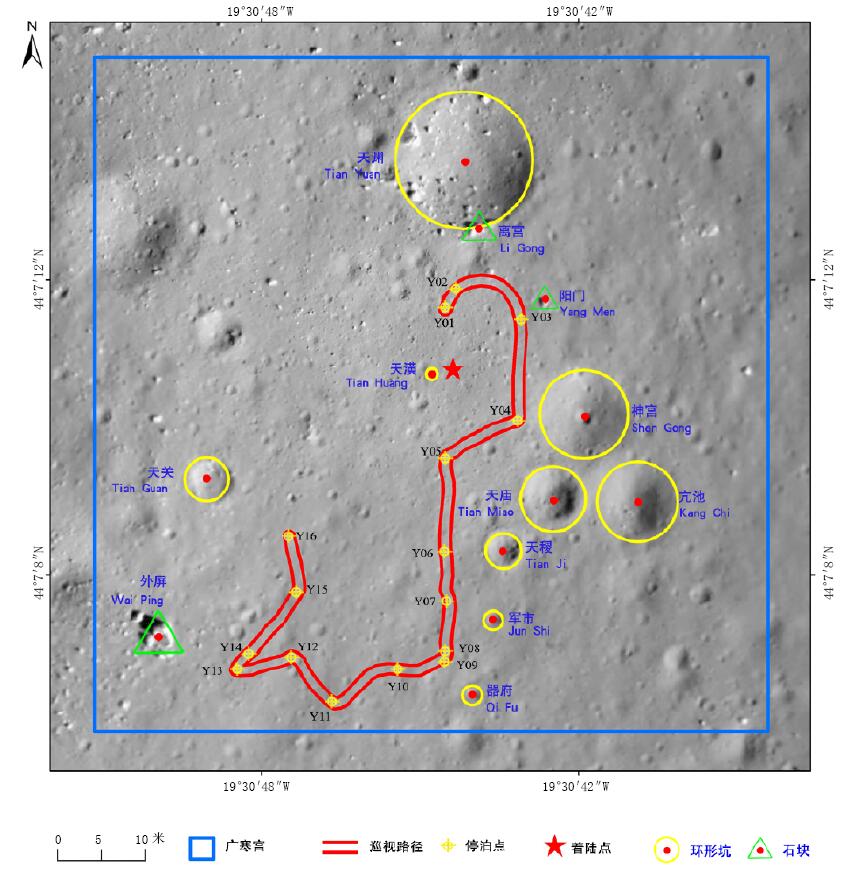

命名的嫦娥三号着陆点“广寒宫”是指嫦娥三号月球着陆点周边方圆77米区域,包括玉兔号月球车巡视路线及其东侧重要地貌,用以标记我国月球探测器首次在月球上软着陆的位置。

广寒宫内包含了嫦娥三号着陆器的着陆点以及玉兔号月球车的巡视路径。嫦娥三号着陆器安全着陆于月面后,正式转入月面工作段。在第一个月昼工作期,玉兔号月球车首先从着陆器上解锁、分离,沿着着陆器上的转移支架,向北缓缓驶入月表的第一个停泊点Y01点。在Y01点月球车上的地形地貌相机首先开机进行了试拍,随后月球车继续往北行驶来到Y02点,在该点月球车调头与着陆器完成了第一次两器互拍;接着右转改变为向南行驶来到Y03点,再向正南方行驶到Y04点,再右转来到着陆器正南方的Y05点。Y02~Y05点组成了一个以着陆器为中心的、形似六边形的右半边,并且在这几点着陆器和月球车都进行了两器互拍。随后月球车继续向南行驶,来到Y06点,完成规划的最后一次两器互拍,此时月球车距离着陆器正南约18米。完成两器互拍任务后,月球车又向南陆续行驶过Y07,并停留在Y08点完成第一月昼工作任务。

经过一个月夜的休整,开始第二个月昼工作,科学家们经过研究,计划让月球车前往位于其西南方向的大石块区域进行探测。月球车向西方向调整行驶,途中陆续经过Y09~Y12等几个点,进而到达离大石块不足10米的Y13点。然而此时从月球车发回的照片显示,大石块周边存在太多小石块,不适合月球车行驶,而大石块西侧的紫微撞击坑边缘显示出较好的科研价值,因此,月球车在Y13点调整方向,折回向北方向行驶,经过Y14、Y15,最终到达Y16点。在Y16点时,不幸的是月球车遇到了故障,因此便永久地留在了这里。

在两个月昼的工作任务中,月球车和着陆器搭载的8台科学载荷获取了大量的科学数据,通过分析这些数据获得了非常有价值的科学成果。

图1. 广寒宫及其内推广使用的月球地名

广寒宫(Guang Han Gong)直径:0.08 千米;中心坐标:北纬 44.12°,西经 19.51°。

嫦娥一号任务命名的月球地名

嫦娥一号申请获批的三个环形坑——蔡伦、毕昇和张钰哲分别位于月球的北极和南极。

由于月球赤道面与黄道面的夹角只有大约6°,因此月球极区的太阳光照角非常小,太阳光强度很弱,对月球极区进行光学成像非常困难。在月球极区尚有未被命名过的大型环形坑。嫦娥一号获取了月表极区的全部影像,制作形成了当时覆盖最全、图像质量最好、定位精度最高的全月球影像图,在月球南北两极清晰地识别了尚未被命名的环形坑。因此,嫦娥一号主要从南北两极选取环形坑申报命名。

图2. 嫦娥一号申请获批的三个环形坑

“广寒宫”内建议推广使用的月球地名

根据IAU现行的行星系地名命名规则,IAU不会对直径小于100米的月球表面地理实体进行官方命名,但同意这些尺寸较小的地理实体可以由感兴趣的科学家团队进行非官方的命名,并认可这些命名在科学研究和学术交流中的使用。IAU月球命名委员会建议在科学研究和学术交流中推广使用未获IAU批准的其他12项地名,包括嫦娥三号着陆点周边区域的9个小撞击坑和3个小石块。

这12项地理实体用以标记嫦娥三号着陆点周边区域具有较大科学研究价值的形貌,其命名是以嫦娥三号着陆点为基点,在其东、南、西、北4个正方位之间作2条45°对角线,将嫦娥三号着陆点周边区域划分为四个方位区,分别对应我国古代天文星图中的“四象”(东苍龙、南朱雀、西白虎、北玄武),按所处“四象”中的“二十八宿”星官的名字命名。

月球地理实体命名作为月球科学与应用的重要成果,充分体现了我国当前月球探测的综合能力和国际影响力。由于我国月球探测工程起步较晚,相比国际天文学联合会目前已批准的1954个月球地名(不含卫星坑地名),月球上中国元素的地名数量还很少。随着我国月球与深空探测工程的逐步推进,月球以及太阳系其他天体上一定会出现更多代表中国的符号。

(本文发表于《科学世界》2016年第4期)

请 登录 发表评论