摧毁对人体有害细菌的酶

溶菌酶可引发化学反应,从而杀死比自己大许多倍的微生物。下面,让我们共同见识一下溶菌酶的威力。

假设眼睛表面的泪液中混入了细菌,则细菌表面会附上一些溶菌酶。不久之后,我们就会惊奇地发现,细菌莫名其妙地破裂了。我们不禁会问:溶菌酶究竟对细菌做了什么手脚?

有些细菌的表面覆盖着一种由糖或蛋白质分子连接而成的网状结构——细胞壁。溶菌酶的分子上有沟状凹槽,凹槽的有些部位带正电荷,有些部位则带负电荷。如果细胞壁的长链分子与溶菌酶的凹槽上带正电荷的部位或带负电荷的部位正好吻合的话,则在凹槽与细胞壁分子之间就会产生较强的吸引力,溶菌酶就会吸附在细胞壁分子的特定部位。这种只吸附在目标分子的特性称为底物特异性。

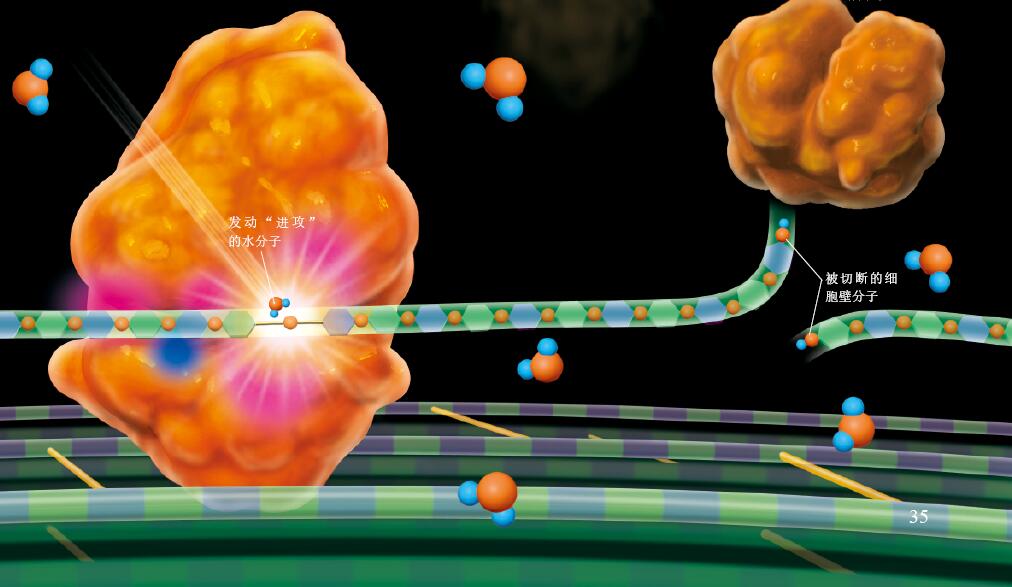

吸附在细胞壁分子上的溶菌酶使劲“拉拽”分子,导致部分化学键发生扭曲,变得不稳定,从而容易发生化学反应。周围的水分子也趁机向该处发动“进攻”,将分子切断。在无酶情况下,很难发生这种反应。但是,如果溶菌酶吸附在分子上的话,细胞壁的化学键很快就会被拉拽而扭曲,最终发生化学反应。

分子被切断后,细胞壁分子与溶菌酶凹槽之间的形状不再吻合,所以溶菌酶很快就会脱落。于是,恢复自由的溶菌酶又开始寻找下一个目标,并吸附在其上,再次引发同样的化学反应。最终,细胞壁分子被切断,细菌无法维持原有形状,被彻底摧毁。

如上所述,酶能够与目标分子结合,令其变形,从而“营造”出容易发生化学反应的环境。这就是酶能加快反应速度的主要原因。

图1. 攻击细胞的溶菌酶(1~4)

溶菌酶是存在于眼泪等黏液中的酶,虽然它的“个头”远远小于细菌,但是却能引发化学反应来破坏细菌的细胞壁,最终使细菌破裂,从而防止其侵入人体内部。溶菌酶凹槽的有些部位带负电荷(红色),有些部位带正电荷(蓝色),它们与构成细胞壁的长链分子相互作用,使得溶菌酶能吸附在细胞壁分子上。于是,溶菌酶就开始使劲拉拽分子,导致细胞壁分子的结合变得不稳定,容易发生化学反应。这时,水分子趁机向被拉拽之处发动“进攻”,化学键断裂(水解反应)。细胞壁的分子被切断后,溶菌酶的凹槽与被切断的分子形状不再吻合,两者之间也不再有吸引力作用,因此,溶菌酶从被切断的分子上脱落。上述过程多次重复后,溶菌酶就能破坏细胞壁。革兰氏阳性菌的细胞壁较厚,能够防止水分子过度渗透入细胞内。如果细胞壁被破坏的话,水分子就会不断渗透入细胞内,导致细胞膨胀,最终从内侧破裂。

酒量大小,取决于酶的形状

假如酶不能很好地发挥作用的话,我们的身体又会面临怎样的处境呢?下面,以分解酒精的酶为例进行说明。

饮酒后,首先大脑在酒中乙醇的作用下进入“醉态”。不久之后,乙醇在酶的催化作用下转化为乙醛。乙醛是一种有毒物质,是导致醉酒后头痛与呕吐的罪魁祸首。最后,乙醛又被其他酶转化为无害的乙酸,排出体外。

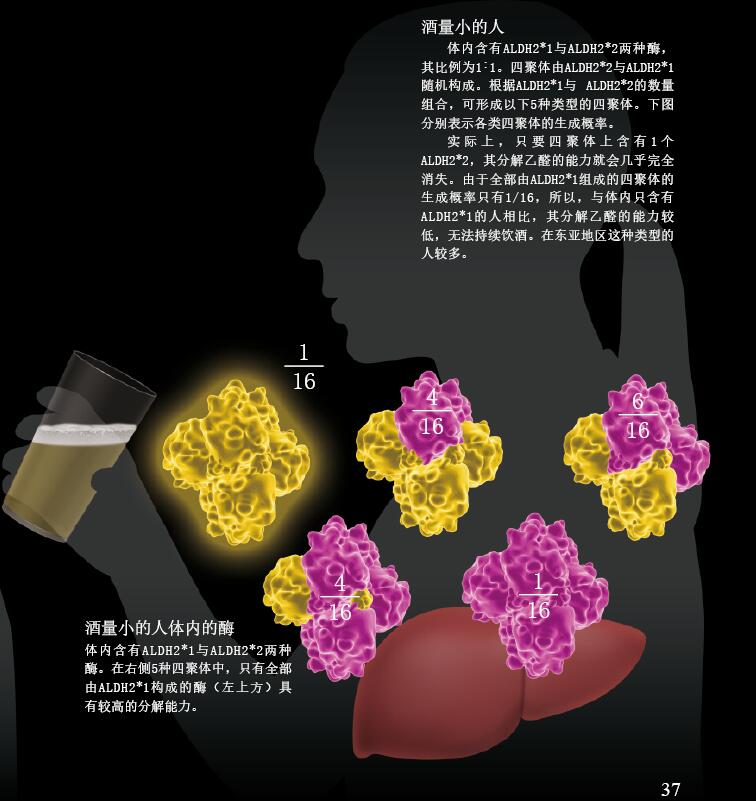

酒量好的人体内含有能高效分解乙醛的酶。由于乙醛不易在体内积存,所以这种类型的人能大量饮酒而不醉。与此相反,不能喝酒的人体内含有分解乙醛能力低的酶,体内易积存乙醛,饮酒后很快就会醉倒,所以也就无法持续喝酒。

为什么2个酶的功能截然不同呢?这是因为其分子中极小一部分的形状略微不同。尽管这个差异是如此地微不足道,影响却很大,导致酒量小的人体内的酶不能牢固地吸附在乙醛分子上,也就无法扭曲分子的形状,不易引发化学反应,当然高效分解乙醛也就无从谈起了。

图2. 形状相似,性能却截然不同

乙醛是在分解乙醇的过程中产生的。分解乙醛的酶是由4个“部件”结合而成的“四聚体”。四聚体的部件共有2种,分别是ALDH2*1(黄色)与ALDH2*2(粉红色)。有些人体内只含有ALDH2*1,有些人体内只含有ALDH2*2,有些人则两者都有。体内含有由哪种部件构成的四聚体,在很大程度上决定了酒量大小。当然,酒量的大小与体格、性别、分解酒精的其他酶的种类也有关系。此外, 由于ALDH2*1与ALDH2*2只有1个氨基酸不同,所以,它们在本页的图片中看上去很相似。

(本文发表于《科学世界》2016年第4期)

请 登录 发表评论