在客船的各项指标中,不仅船速很重要,乘坐的舒适度也非常重要。通常,船越大越不容易摇摆。专家介绍说,在海上风暴卷起的波浪中,长80~100米的波浪所带来的能量尤其大,100米左右长的船受到波浪冲击后,会摇摆得非常厉害。而大型豪华邮轮的长度往往能达到300米,船体可以横跨3个浪峰,能够分散波浪对船体的冲击,降低船的摇摆度。同时,当船的长度相同时,双体船比单体船的摇摆度要小许多。

那么,摇摆度是否因乘坐的位置而异呢?有没有不易晕船的座位呢?

晕船是“晕动病”的一种比较常见的表现形式,是船的摇摆导致的。而在船的不同座位的摇摆度的确不同,而中间偏后的座位最不容易晕船。研究表明,船体上下方向的摇摆是晕船的主要原因,一般来说,周期为6秒的摇摆最容易导致晕船或呕吐。与其他交通工具相比,船更容易产生这种摇摆,因此乘客也就更容易晕船。有位叫奥汉隆(O´Hanlon)的学者,通过实验研究了摇摆周期与呕吐率之间的关系。他让学生坐在箱子里,在11米的高度内不停地上下起落,从而调查在什么样的摇摆下学生会呕吐,并根据实验数据进行了计算。

既然如此,难道就不能开发出更先进的技术,建造出能彻底防止晕船的船吗?

在回答这个问题之前,我们首先要搞清楚“人为什么会晕船”。有一种理论认为,当人耳内的前庭感受器感知“身体在动”,而眼睛却感知“身体没有在动”,这两个完全相反的信息同时传送到大脑后,就会造成大脑信息混乱而出现晕动病的症状,这就是所谓的“感觉冲突-失匹配理论”。但其实,晕动病的成因远不是这么简单(如果是的话,闭上眼就应该不会晕船了,而事实显然并非如此),它可能涉及到神经递质、内脏器官甚至机体代谢等诸多方面,机制相当复杂,人们至今也没有完全搞清楚。

因此,找到针对性的防治方法其实是非常困难的,更不用说在船舶上应用相应的技术了。现在,工程师们已经开发出了一些技术来防止船体左右摇摆,例如减摇鳍,但要防止船体上下摇摆就比较困难了。茫茫大海上无风尚且三尺浪,船要前行、却完全不让船体上下摇摆,这是根本不可能的。要防止晕船,也只能尽量乘坐大型船只(减小摇摆度),并选择不易晕船的座位(还是减少摇摆度)罢了。

船的哪个部位最摇摆? 船形与晕船率有关系吗?

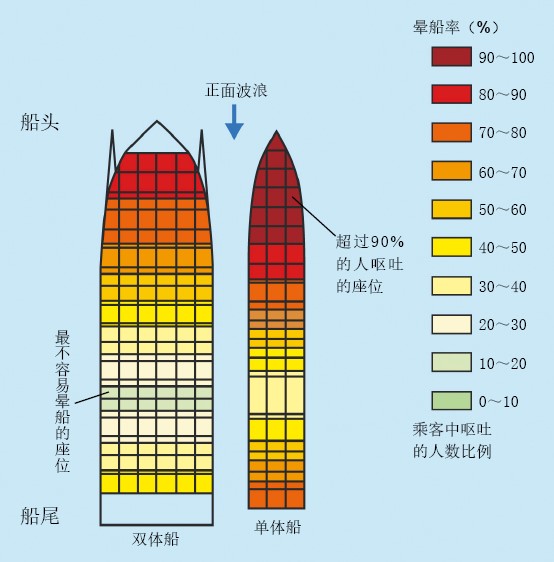

上面数据为当双体船(长112米的穿浪型双体船)与单体船(长100米的单体船)以同样的速度(30节,约56公里/小时)航行,遭遇相同的波浪(浪高4.8米、浪长150米)时,客舱甲板上的晕船率(推测数值)。研究表明,乘坐单体船时非常容易晕船,坐位在船头位置时也较容易晕船。而不管双体船还是单体船,最不容易晕船的位置都是中间偏后的位置。

开发全新的“未来之船”

除了本文介绍的船之外,还有许多船也都采用了最先进的技术。例如,隶属于中科院海洋所的“科学”号科考船、中海油运公司的“新埔洋”号30.8万吨VLCC(超大型油轮)等特殊船,也都根据各自的用途,使用了世界最先进的造船技术。

这些都是已经投入航运的“今日之船”。那么,“未来之船”会是什么样子的呢?

现在,各国的造船厂和研究人员都在致力于开发更环保更节能的船,例如在环保方面,油轮能做的就可以更多。它从产油国出发驶向受油国时已满载原油,而在返程时已经卸载,空船就会浮起来。因此,必须增加配重让空船沉入水中,最方便也是最通常的做法,就是在专用水舱内注入海水,这就是所谓的“压舱水”。油轮灌入压舱水后,返回到产油国,之后把压舱水放掉,以便再次装载原油。但是,这样就会把受油国海域的海水和其中的特定海洋生物,随船运回到产油国所在的海域,可能会对当地的海洋生态系统构成威胁。因此国际条约规定,自2017年开始,压舱水经处理后才能排放到海里。

(本文发表于《科学世界》2013年第3期)

请 登录 发表评论