人终有一死,没什么疑义。小至老鼠,大至巨象,终将迎来生命终结的时刻。不过,对草履虫、大肠杆菌等通过分裂完成增殖的生物来说,有“死亡”的时刻吗?它们的生命通过分裂无限延续,看起来永远不会死,但事实并非如此。科学家一直致力于从细胞层面探究死亡程序,力图在生物史的大框架中追寻死亡的本源,从而还原死亡的最真实相貌。

身体的死亡有两种类型

生物死亡的原因有很多,有的是被其他的生物吃掉,有的则因为沾染疾病。不论什么原因,对生物本身来讲,都是“体细胞”的死亡。体细胞指的是除精子、卵子这样的生殖细胞以外的所有细胞。一个成人体内平均有60万亿个体细胞。如果这些细胞全部阵亡,人的生命也就无从谈起了。

细胞的死亡分为两种类型,“事故死(坏死)”和“自然死”。事故死的原因可以是外部损伤或者营养不良。自然死指的是细胞的自然死亡,我们的身体里面每天都有3000亿〜4000亿的细胞自然死亡,这些细胞总重约200克。有的女性可能会想这会不会有减轻体重的效果。实际上,有多少细胞死亡,就有多少细胞诞生,所以细胞的死亡不会对体重有什么影响。

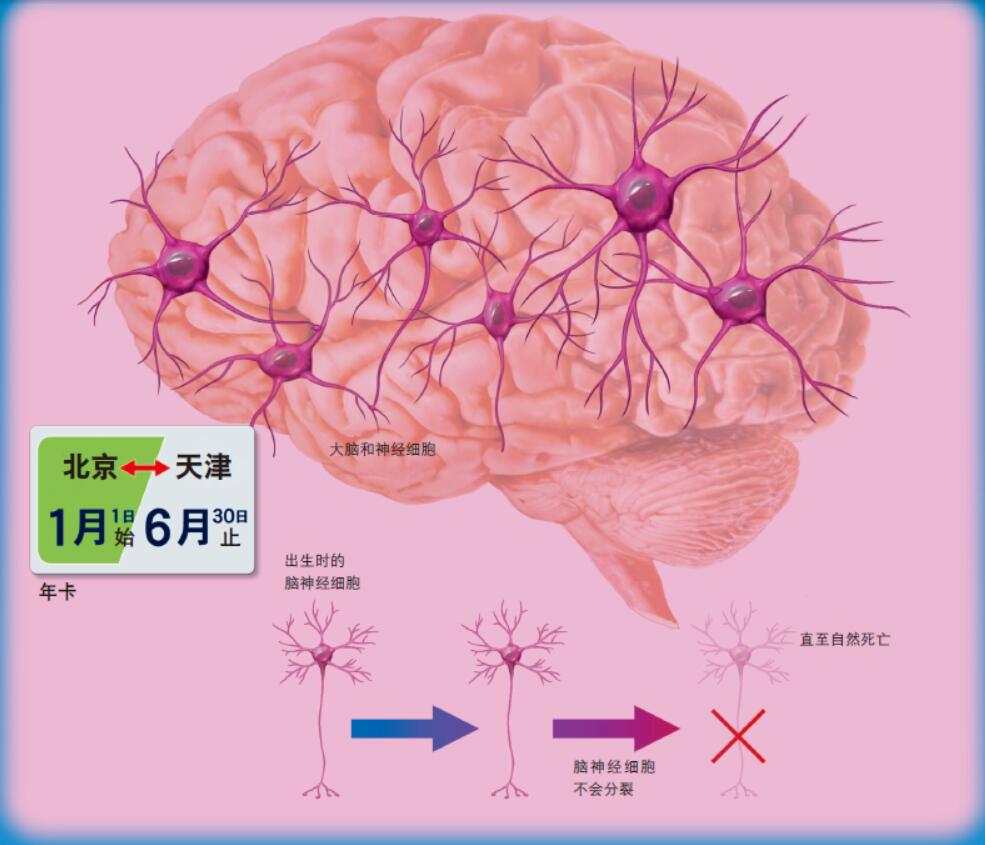

按照细胞自然死的特点,我们可以将体细胞分成2种类别。第一种以脑神经细胞、心脏血管细胞为代表,它们伴随我们一生,不会更新,也不进行细胞分裂。它们的寿命跟人一样,可以长达百年。由于它长期使用,有点像下图所示乘车时的“年卡”。

图1. 像年卡一样被使用的细胞,只有时间到了才不能使用

脑神经细胞在胎儿时期完成分裂,出生后随着人的成长逐渐死亡。平均下来,每天人体内有10万个神经细胞死亡。由于脑神经细胞的死亡只与时间相关,所以我们可以把脑神经细胞比喻为“年卡”。不过科学家最新发现了神经干细胞,它们同样位于大脑,但是可以自我分裂。

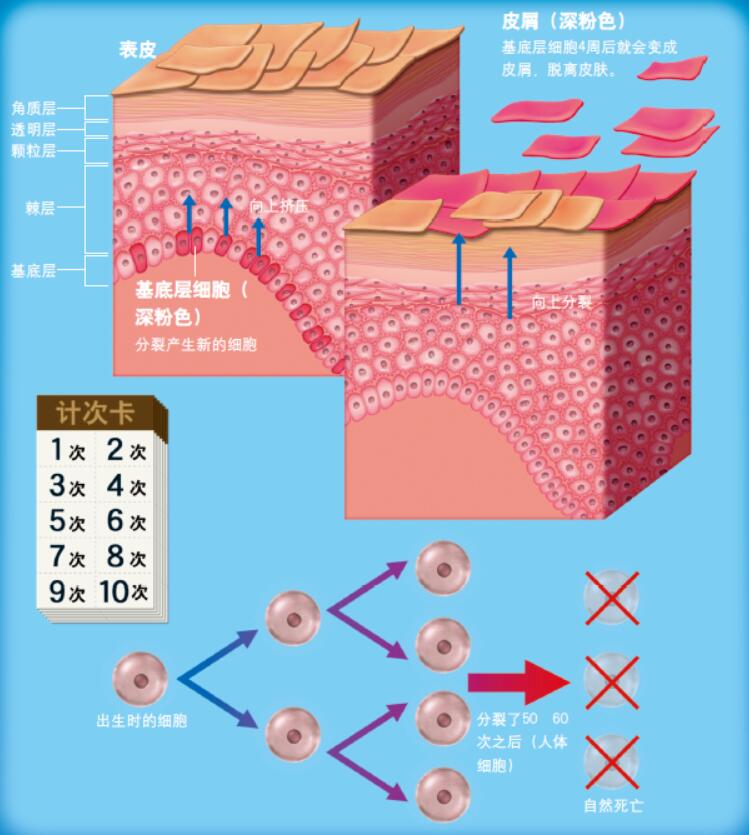

第二种体细胞以皮肤上的细胞为代表,它们飞速地分裂、更新。人体皮肤细胞大约4周就可以全部更新一遍。这种细胞的寿命是由更新次数决定的,与时间无关。它们就这样,1个分裂成2个,2个分裂成4个,大约分裂50〜60次,就完成自己的“使命”了—因此,我们可以把它们比喻成“计次卡”。

图2. 用完计次卡,计次卡细胞即迎来死亡

“基底层”位于皮肤表皮的最底端,它不断分裂,产生新的细胞。这些全新的细胞性质可以逐渐改变,同时不断向皮肤表层移动,直至4周之后脱离皮肤表层。基底层细胞的分裂次数也是有限的。不同种类的细胞有着不同的分裂次数。人体细胞一般分裂50〜60次。正是因为次数有限,我们才把这类细胞比喻成计次卡细胞。

人体内同时存在着年卡细胞和计次卡细胞。对人体来说,至关重要的是年卡细胞的死亡。因为脑神经细胞和心血管细胞直接关系到人的生死。不过对计次卡细胞的死亡也不能掉以轻心,皮肤细胞频繁分裂,太早完成使命的话,同样可以导致个体的死亡。

不是所有的生物体内都同时拥有年卡细胞和计次卡细胞。比如昆虫(仅限发育成熟的成年昆虫)体内只有年卡细胞。正是因为细胞无法分裂,所以昆虫受伤之后根本不会自我愈合。

涡虫等分裂能力超强的生物体内只有计次卡细胞。因此被截成几段之后仍然能够安然无恙。不过计次卡并不是无限使用的,使用次数到达一定程度之后,该生物的生命也走到了尽头。

细胞死亡实为精心设计

年卡细胞与计次卡细胞的死亡模式有着本质的区别。研究表明,计次卡细胞的死亡是因为“凋亡”(apoptosis)。凋亡是希腊语,意思是树叶、花朵凋落。

凋亡的起因是细胞的衰老,激素、病毒,还有辐射等的刺激。

受刺激的细胞会唤醒“凋亡蛋白酶”。这种酶能够摧毁细胞里的蛋白质,包括能够抑制分解DNA的酶发挥作用的蛋白质。细胞蛋白质一旦被凋亡蛋白酶破坏,有分解作用的酶就失去了束缚,即开始把DNA分解成一段一段的。这样,细胞再想恢复到正常的样貌已然不可能。或者更直接地说,此时,细胞已经离死亡非常近了。

细胞最终会变成空空的小口袋,被相邻细胞或者“巨嗜细胞”吞掉。从开始到结束,也只有2〜3个小时而已。

出现细胞凋亡现象的细胞都是已经衰老的或者变异的细胞※。所以人体要想维持正常的状态,只能尽快把这些细胞消灭掉。从这个角度来看,凋亡其实是为了保全生命而出现的死亡之约。

不过凋亡现象不会发生在脑神经细胞和心脏细胞中。对这些寿命很长的细胞来讲,有一套另外的系统来保全生命—自然死亡。

提出“自然死亡”这个概念的是日本东京理科大学专门研究死亡起源的田沼靖一教授。虽然现在对脑神经细胞死亡的全过程并没有一个确凿的结论,但可以确定的是,在它死亡的过程中绝对不会出现凋亡现象。所以为了区别两种“死法”,田沼教授提出了“自然死亡”的概念。这个概念蕴含了“寿命终结”的含义。

自然死亡与细胞凋亡最大的不同有两点:一是DNA被分解成了较大的碎片,二是最终细胞只收缩,并不变成一个个小口袋。对于一辈子都不会自我更新的脑神经细胞,这些细胞个体的死亡就意味着人体死亡。所以自然死亡不是为了保全生命,而是为了直接结束生命。

(本文发表于《科学世界》2011年第8期)

请 登录 发表评论